中国传统村落茶园山村,位于铜仁市碧江区漾头镇六龙山脉腹地。

2019年初,我来到梵净之麓、武陵深处、锦江之畔的铜仁市碧江区工作。或因我来自文化教育部门,当地同仁不断向我介绍文物古迹、传统村落等与文化有关的地方,其中多次说到茶园山村。尽管我迟迟没有前往,却突然高度关注起了这个村庄及其背后的故事。

那一天,我因为工作原因路过这个村庄,触目之间即被其规模有序、古色古香的村落建筑所吸引,当即下车做了一番“浏览”,但因为时间关系未能深入细致地考察。

后来,在广泛阅读铜仁的方志等地方文献时,曾多次前往茶园山村。这一来,就“发现”了许韵兰。对这个年轻的姑娘、诗人产生了浓厚兴趣。

一贵州文教之开启虽然可以追溯到东汉的尹珍,蔚为大观却远在明清之际:不仅有六千举人、七百进士之科举盛况,而且产生了声誉卓著、影响广大的黔北“沙滩文化”,其代表为郑珍、莫友芝、黎庶昌等杰出学者。国学大师钱仲联曾说,“清诗三百年,王气在夜郎”,说的就是郑珍的诗,认为远绍“诗圣”杜甫,堪为清代诗歌之冠冕。

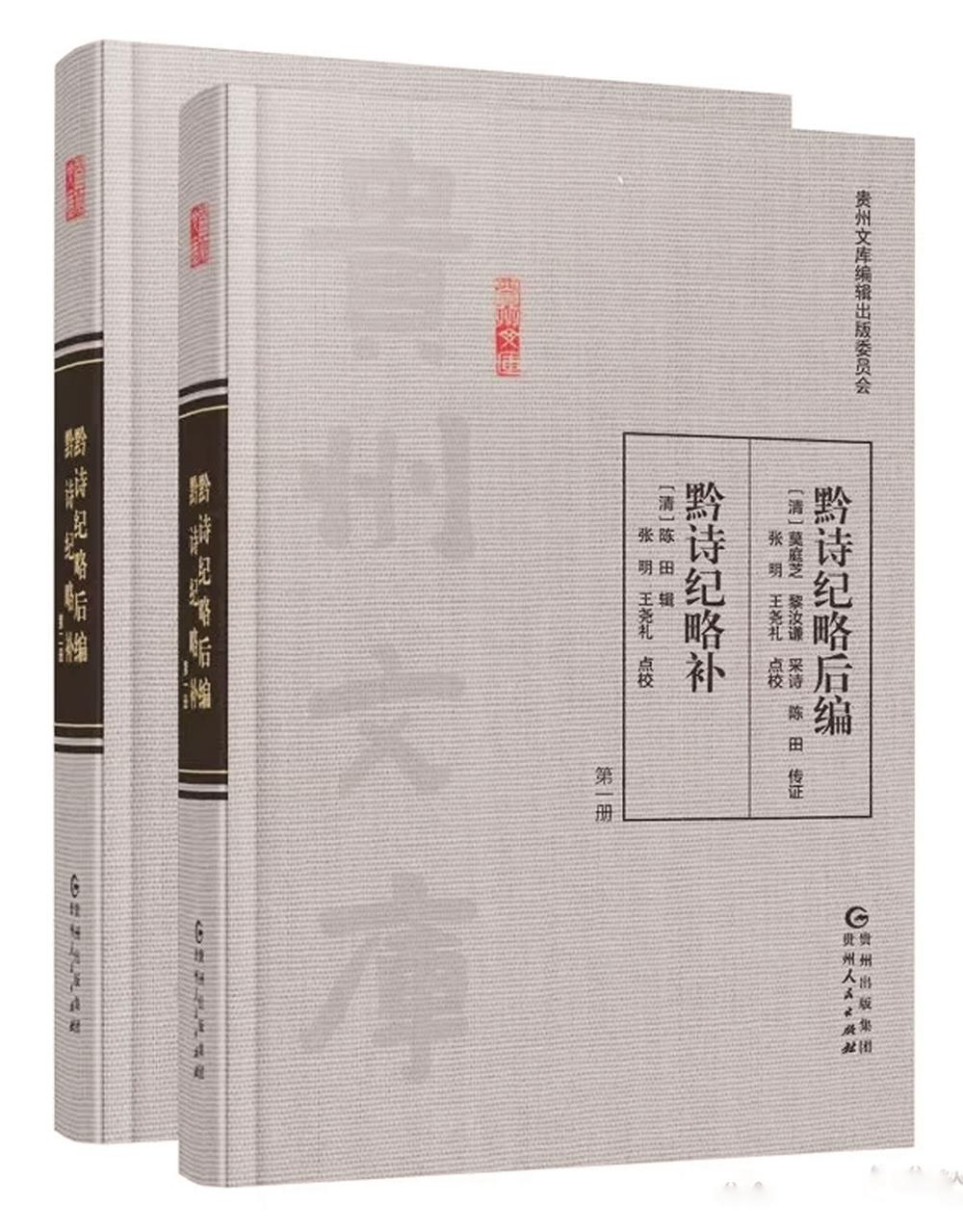

铜仁偏处黔东北一隅,深藏武陵山深处,远离省会贵阳,但有清一朝贵州最有名的女诗人却出自这里。作为清代黔诗精粹的《黔诗纪略后编·黔诗纪略补》,就收录有郑珍、莫友芝、周起渭、田榕等421位清代贵州诗人的2289首代表性作品。

《黔诗纪略后编》为有清一代贵州诗歌之总集,由黔北遵义莫庭芝、黎汝谦采诗,贵阳陈田选诗并传证;专辟“女士”一卷(卷二十九)收纳女性诗人作品共五十五首,许韵兰一人独占十二首为最。就此而论,许韵兰或可谓“清代贵州第一女诗人”。

沙滩诸贤不仅长于诗歌之创作,且成就颇高,莫庭芝与黎汝谦均为沙滩后人,却收录许韵兰诗作最多,不仅可见莫、黎二贤不受门户、地域所限之宽广胸怀,也可看出许诗成就于二贤心中之崇高地位。

民国缩印本《铜仁府志》承续道光、光绪版《铜仁府志》,对许韵兰介绍如下:

国学生徐楘妻许氏:氏名韵兰,字香卿,钱塘人,明经许述卓女。许为浙中大族,科名鼎盛,甲于乡里。氏幼在闺中,即熟典籍,工吟咏。二十岁时适楘为室。

许韵兰(1797-1827年),字香卿,浙江海宁人,出身于科名鼎盛、甲于乡里的浙江许氏大家族。族中多人考中科举,为当地著名科名鼎盛之家。许韵兰后来回忆家庭和小时候的生活时也说:“余家自大宗伯时庵公,以翰墨起家,商川归安雨公继起,藏书甚富。”(许韵兰《〈听春楼〉自序》)其祖父为礼部尚书许汝霖、父亲为明经许述卓。出生于这样的诗书之家,许韵兰稍有空闲,即“博览古今诗集,并取而揣摩之”。天资聪颖加上后天勤奋,再辅以家庭耳濡目染、潜移默化,许韵兰少时即熟读典籍,擅长作诗。

二十岁时,许韵兰与徐楘成婚。徐楘也出生于一个文化大家族,不同于许韵兰的是,这个家族位于崇山峻岭、武陵深处的贵州铜仁,与钱塘浙江相距千里。

古语说“千里姻缘一线牵”,是何种原因牵就了这一跨越千里的姻缘呢?如果说“一线”,那我们或许可以说,是对文学的共同爱好,对风雅的共同追求。但又是什么样的原因使这“一线”跨越了千里之遥,从东海浪涛到梵净云海,从钱塘大潮到锦江秀水?我们不得而知;只知道许韵兰二十岁时即离家北上,与正陪同在京做官的父亲徐如澍而居住北京的徐楘完婚。

二民国缩印本《铜仁府志》以文学的笔触生动记载了许韵兰与徐楘的初次相识与新婚生活。略需说明的是,该志虽然出自民国,但承自道光、光绪本《铜仁府志》。有趣的是,道光本又为徐父徐如澍主笔,可见记载可信之时也别有风味。上海图书馆藏稿本《全黔诗萃》现存65卷,海内孤本,共收辑明清贵州诗人446位、诗6000余首,由铜仁茶园山徐楘编成于咸丰初年。

徐楘是清代贵州著名学者、诗人,除大量诗歌创作之外,还编撰了贵州第一部明清两代诗歌总集《全黔诗萃》。遗憾的是,莫庭芝、黎汝谦在采、编《黔诗纪略后编》时,未能看到此书。后贵阳陈田在莫、黎二贤基础上编撰《黔诗纪略后编》时方得一见,而一见则“为之狂喜”。由此我们不但可以说,徐楘对于明清贵州诗歌收集整理有着开创之功,而且莫、黎二贤在未见《全黔诗萃》之时还能收录许韵兰作品最多,这更加说明许韵兰诗作之重要价值。

徐父如澍不仅是诗人,也是学者,曾任武英殿四库馆分校、编修等文职。“楘为徐雨芃子,少以才名自负。”“自负”的徐楘将如何面对她即将到来的妻子呢?

及氏来归,楘掩帷相对。奁侧置笔砚花笺,得句索和,争捷斗敏,恒不相下,时艳称之。

许韵兰到了北京徐家,徐楘躲在帷幕后悄悄打量。或是为了测试其才情,遂在许韵兰的梳妆台旁放置了笔墨纸笺,拟随时写诗;谁知道许韵兰“毫不示弱”,与徐楘相互唱和,“争捷斗敏,恒不相下”。这样的夫妻见面一时传为美谈。自此,两个年轻诗人开始了他们幸福而短暂的夫妻生活。

许韵兰出生于诗书之家,自小受到良好教育,聪敏灵慧,与丈夫徐楘的结合,进一步激发、丰富了才华。他们之间,不仅是夫妻,也是师友。许韵兰在生命的晚年曾经对夫妻生活做出这样的回顾:

丁丑仲秋,余归徐蔗塘夫子。催妆却扇,得句而时与推敲;月夕花晨,赏心儿互相唱和,由是诗境觉大有进益。(许韵兰《〈听春楼〉自序》)

这不仅展现了他们夫妻之间的诗意生活,还说明了徐楘对她诗歌创作的提升帮助。从二人所存留诗作来看,这样的人生宁静、优雅而幸福。许韵兰的诗集中有许多“赠外”——写给徐楘的诗——等唱和诗,使我们不仅得以全面而细致地了解这样的生活,而且也可以想见他们夫妻之相得。

某一年中秋,恰逢徐楘外出乡试,许韵兰写了一首《中秋对月忆外(时赴省乡试)》表达对丈夫的想念:“街头柝响又三更,斜卷珠帘对月明。今夜倚栏谁共赏,怀人千里不胜情。”明月千里共相思,心有灵犀一点通,在外的丈夫徐楘也想念在家的妻子,也写了一首《中秋望月思归寄内》寄给许韵兰:“客逢佳节倍思亲,箫鼓欢声动四邻。今夜倚栏明月下,可曾话及未归人。”

在京居住三年后,许韵兰与丈夫回到贵州铜仁。七年后,许韵兰去世,年仅三旬。

或许是疾病之中的许韵兰自感将不久于人世,早在去世以前,徐楘便与她开始编订许韵兰诗集《听春楼(诗稿)》。许韵兰自己做序言,并且还写有感谢丈夫徐楘选定之劳的诗《谢外选订〈听春楼诗稿〉》:

一经妙笔点重重,浅淡妆成却自浓。

消受诗人做夫婿,胜他五色紫泥封。

徐楘也做了长篇序言——《〈听春楼诗稿〉序》,不仅记叙了许韵兰的生平,而且也对其诗歌成就做了客观评价。字里行间所透露出的伉俪深情,读之让人泪目,可称悼亡之佳什。尤其感人的是,据徐楘自述:

妻生前阅高文公诗集,至悼亡百首谓余曰:“我百年之后,(如)得君诗百首,以叙生平足矣”,余漫应之,以为一时戏言,不料遂成谶言。

许韵兰生前读清朝大学者高士奇诗集的一百首悼亡诗时,曾开玩笑地对徐楘说,如果我死以后,你也能写一百首怀念我的诗,那我也足慰平生了。面对这样谁也不当真的戏言,徐楘也笑着答应了。不料一语成谶,许韵兰真的会很早就离他而去。徐不负当初承诺,果真写了一百首诗怀念挚妻,今尚存六十六首。其《悼亡百咏》写道:

花开花落使人愁,偕老何曾到白头。

风雨潇潇眠不得,伤春莫上听春楼。

完成百首诗作之后,徐楘尚感歉疚:

忆自红丝一线牵,相亲相近更相怜。

十年情分言难尽,百首诗成尚歉然。

许诗受到广泛关注,近代著名学者、诗人俞陛云(著名学者俞樾之孙、俞平伯之父)在《清代闺秀诗话》中也专门提及:

许韵兰字香卿,有《听春楼诗》六卷。《与其夫徐楘唱和》有句云:“玉板朝临帖,金荃夜和诗。”想见闺中雅韵。《送春曲》云:“春去春来花自好,年年看花人易老。镜中人莫悲青春,枝头尚有斜阳照。”颇有“人间重晚晴”诗意。

不仅国人关注许韵兰,连海外汉学家也多有重视。一位熟习法文的北京友人曾说,1884年,北京法文图书馆出版了英国汉学家倭纳编选的一本中国古诗选集《西畴山庄》一书,凡五十首,封面、封底内页均有光绪皇帝御笔题词。该书介绍说,书名《西畴山庄》即取自许韵兰的一组七绝诗名——《庚午春日西畴山庄杂咏》。

三许韵兰“幼而颖异”,具有卓越诗才。每次读其诗,都深为诗后深情所感。许韵兰对山川、自然,对亲友、人文,一往情深。情深几许,只有读她的诗才能感受得到。或许,也正是这样的深情成就了她的诗才,也因此深情而使诗别有风致。中国人历来重“情”,古典诗文中有大量关于“情”的记载:“情之所钟,正在我辈”“情不知所起,一往而深”等即是我们耳熟能详的语句……

许韵兰四岁失怙,十二岁时祖母去世后即随二姑母生活。姑母抚之如女,视为己出,许韵兰也视之为亲生之母。而在她结婚后,又因庸医而失去一子。如是遭遇在一般人看来堪称悲苦,许韵兰却并不由此而悲观甚而心生怨恨,而依然对世界充满深情。

面对抚养她的二姑母,许韵兰多次写诗怀念。在北京时,新婚之中幸福的许韵兰写作《京居寄怀二姑母》:

怕将旧事忆孩提,出入携持仗有姑。

衣服每烦亲手著,眠餐时把乳名呼。

追随真个如娘在,怜惜何曾爱女殊。

一自离家劳梦想,归心日日过南湖。

在沉疴之中,即将离开人世的许韵兰再次想起了她的二姑母:

红颜催老软红尘,过眼烟云记未真。

忽忽韶光浑似梦,恹恹小病不禁春。

三男绕膝命非薄,一自离家夫独亲。

遥望故乡无可恋,难忘唯有白头人。

——《病中怀父母暨二姑母》

因父亡,许韵兰为翰林院庶吉士施惺渠养女。多年以后,居住在铜仁的许韵兰面对养父的图画,睹物思人,也写了《题施惺渠太史风雨读书图》以志:

西畴话旧紫荆堂,一别音容两渺茫。

闻说闭门风雨夜,著书人老鬓毛苍。

许韵兰的深情不仅及于养育她的长辈,对于“卑微”的婢女亦多有关注。她从浙江出嫁时,婢女瑞琴(浙江上虞人)随同,并于后也一同随入。临终之际,面对眼前长期追随自己远离故乡的婢女,许也黯然伤怀:

离家不觉十年春,犹忆田园记未真。万里相随唯有尔,眼前谁是故乡人。

——《示小婢瑞琴》

许韵兰的深情或许乃天性使然与生俱来,另一方面,其风雨游历的人生历程,触目可见的山川风物进一步深化了这一原初深情。出生于大户人家,自小深闺袖手,与徐楘的千里姻缘婚姻却使她得以走出深闺,进而有幸饱览万里河山千里风光:

自念生吴越文献之邦,长而涉江淮,逾海岱而北游日下,继而过河梁,历荆楚而西入黔中。风烟城阙之雄,雨雪山川之助,从此拈毫落纸,不复似深闺袖手时也。

在许韵兰看来,前作多是深闺之诗,而借大江南北的游历生涯方使诗境得以深化:“风烟城阙之雄,雨雪山川之助,从此拈毫落纸,不复似深阖袖手时也。”诚然,“风烟城阙,雨雪山川”深化了诗境,但何尝又不是许韵兰的诗人深情的折射反映?无此诗人之深情,风雨山川也不过是自然之物而已。清代著名词人况周颐说,“吾观风雨,吾览江山,常觉风雨江山之外,有万不得已者在。此万不得已者,词心也。”徐楘曾说许韵兰“因游历渐广,题咏遂多。”几乎凡所游历处,许韵兰皆有诗作,盖因其有着“万不得已”之诗心、词心也。“登山则情满于山,观海则意溢于海”,山川激发了许韵兰的深情,而其深情也灌注了山川,从而使山川也有了一种温情和辉光。

从许韵兰大量的游历诗作之中,我们不但可以大致清楚看出她的人生轨迹,还可具体感受她的深情。

众所周知,贵州的水系分为长江珠江水系,铜仁又分为乌江和锦江两个水系。发源于梵净山的锦江注入沅江,最后在洞庭湖汇入长江。许韵兰北上京师与徐楘成婚,其路径乃沿京杭大运河北上,进入贵州则是从长江入洞庭,再入沅江,最后沿锦江溯源而上到达锦江源头处的铜仁。所乘坐的船在辰溪由沅江转入铜仁河(今锦江-辰水)时,徐楘一定在指着河水说,沿着这水上溯,就到了我们的家。许韵兰随即赋诗一首《舟至辰溪入铜仁河赠外》:

扁舟过辰溪,溪澄秋见底。

一棹溯溪源,都是婿乡水。

面对奔涌而来的江水,许韵兰凝眸深情地说,这水来自我夫婿的家乡……在船过铜仁城边沈家渔梁诸滩,第一次远远地看见铜仁古城时,也作诗一首:

一棹天涯返,千帆画里行。

沙光团雁影,篙响碎滩声。

石出秋江浅,林疏夕照明。

炊烟开乍合,遥见故乡城。

——《过沈家渔梁诸滩望铜仁城作》

此诗不仅描绘了铜仁秀丽优美的风光,而且也让她想起了遥远的故乡。

中国人自古有“乡关何处”的追问,但同时也有“此心安处是吾乡”的豁达。回顾许韵兰短暂一生中的铜仁岁月,或许可以说,铜仁正是她心安的“故乡”!

四铜仁山川秀丽,历史悠久,人杰地灵,文化底蕴深厚。元朝时期,铜仁名为“铜人大小江等处蛮夷长官司”。明朝初期,变“铜人”之“人”为儒家核心概念之“仁”,自此以后,“铜仁”一名相沿至今。一字之异,其义深矣,其中可见前人对铜仁文教昌盛、社会文明之美好愿望。贵州建省之初首设八府,铜仁即为其一。地处贵州东部优越位置和直达潇湘洞庭的便利交通,使铜仁不仅成为“舟楫往来,商贾云集”的繁华商埠,更使之成为贵州接受中原先进文化之桥头堡,其时社会“力本友文,士多向学”,风俗也为之丕变。秀美山川与灿烂人文,交相辉映,使铜仁成为贵州文教发达、风俗良好的先进地区。

许韵兰到铜仁时已近清朝道光年间,贵州的文教已较为发达,良好的文化环境与优美的自然风光进一步滋养了许韵兰。铜仁的山川不负许韵兰,许韵兰也不负铜仁的山川。许韵兰的诗歌与深情,也使铜仁的山川更多了人文辉光,“石韫玉而山辉,水怀珠而川媚”,由此,山川不复再是自然之山川,而是人文之山川。

茶园山原名察院山,顾名思义,乃因先祖徐以暹,曾任南明广西按察使司副使,其伯父徐穆,又曾任云南按察使,徐氏后人为了纪念先祖,所以取名“察院山”,后来又根据谐音改为“茶园山”。茶园山距离城区十多里,山势高耸,可以俯瞰整个铜仁古城。

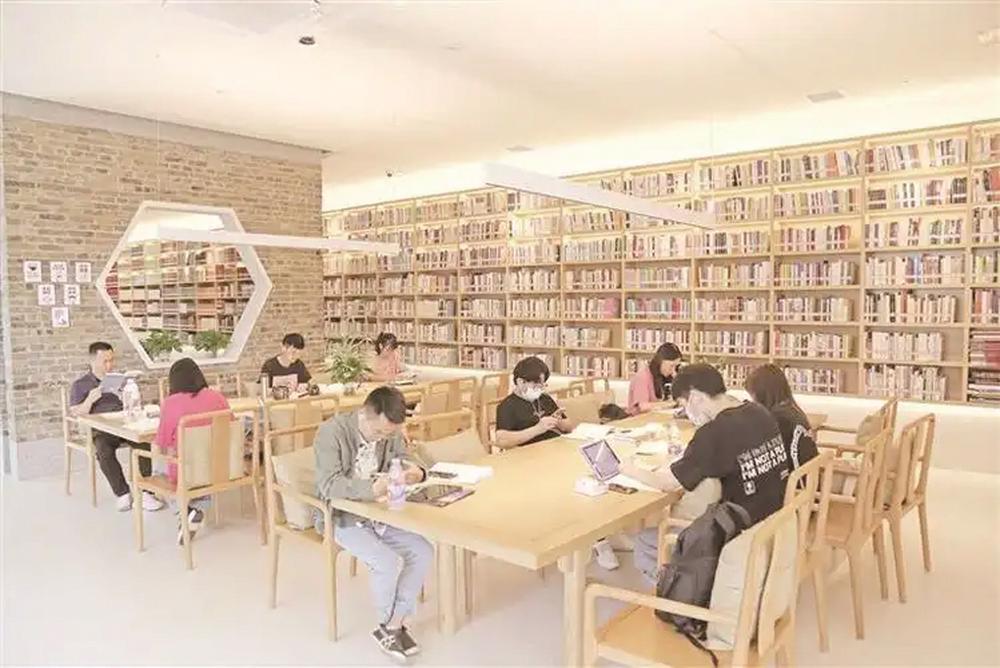

第一次上山,我就被其陡峻所撼动。每次上山,我都在想,二百年前,柔弱的许韵兰是如何上山的?面对沿途的风景和山上的风光,她何思何想?不过我相信,许韵兰一定喜欢此地。以后每到空闲,我都爱上山,哪怕只是在竹林里听听风、在屋檐下看看雨……2022年、2023年,许韵兰公共阅读空间连续两年被中华全国总工会授牌“职工书屋”示范点。

踏足许韵兰曾经履足之地,凝望许韵兰曾经凝眸之处,心旷神怡、思绪飞扬……花开花谢、春花秋月,“桥边红药,年年知为谁生?”“惟有楼前流水,应念我,终日凝眸”。我想,茶园山的花一定记得曾经深情凝视她们的许韵兰……

徐楘曾说,“妻生平多咏花之作”。许韵兰的一生,在徐楘看来,也是与花相伴的“茶味花香”的一生。在年少之时,许韵兰曾作诗一首《初春雪中寻梅至前步桥》:

冲寒未见绮窗梅,前步溪头报已开。

我为寻花忘路远,一肩春雪过桥来。

许韵兰为寻花而忘路途之遥。这或许也可看作她一生的写照。少女时候的许韵兰喜欢花,为了看花而不惧路远,这是追求美好的天性使然。长大后,她或许没想到,“旧住吴江海越边,新来黔蜀乱山巅”的她,这一“路”就从东海之滨到了西南一隅。大江南北,横贯东西,尽管满身尘仆,但留给我们印象的依然是那个“一肩春雪过桥来”的青春、多才而深情的许韵兰。尽管她只活了短短的三十年,但诚如徐楘所言,“但留诗卷传千古,三十年还胜百年。”她将一肩风雪所曾跨过的桥,留在了身后,但她自己的诗和深情却成了一座连接文化先进与后起之区、通向美好文雅的文化之桥……

两年时间转瞬而过,在离开铜仁前夕,我与一位忘年交专程前往茶园山。其时正值深冬的一个夜晚,落叶遍地,茶园山的老屋在梧桐细雨中静默伫立……徐楘悼念许韵兰的一首诗浮现出来:

空余环珮梦魂来,一任尘封玉镜台。

最是无情桃李树,惜花人去为谁开。

题图(右):收录有郑珍、莫友芝、周起渭、田榕等421位清代贵州诗人2289首代表性作品的《黔诗纪略后编·黔诗纪略补》。

(左):锦江河畔的许韵兰公共阅读空间。