在乌江河畔的群山褶皱里有一座竹木隐映的小村庄,名叫挂子炉,那便是我的故乡。

一般来说,年都是在皑皑白雪中孕育的,而挂子炉的年却别有韵味。挂子炉终年竹木氤氲,很难见到北方冬日里那种天地凛冽生寒“千里冰封,万里雪飘”的场景,但是当村头的枫树熏红了脸静静瘦立风中的时候;当清晨的霜把村里错落的屋舍披挂了一身缟素,稻田里的水也结上一层亮晶晶冰壳的时候,挂子炉的年便悄悄地开始酝酿了。

这时候,谷子进仓了,家家的屋前都堆满了稻草。稻草堆上总会站着灰蒙蒙一群叽叽喳喳的鸟儿,那是寻找口粮的麻雀,间或会有几只翠羽的山鸡。大家并不惊扰它们,因为大家已习惯了这些鸟儿的叫声,那是农家的乐趣;这时候,村里的炊烟总是懒洋洋的,要在屋顶恋恋不舍地和拂楼的竹枝缠绵良久,然后才慢腾腾地骑在风的脊背上飘走。

在鸟儿们叽叽喳喳的叫声里和懒洋洋飘散的炊烟中,村头的枫叶飘飘摇摇飞进了木屋,年味就浓了起来。家家户户就开始忙着杀猪、炕绿豆粉、打糍粑,置备年货了。于是,整个村庄都弥漫着绿豆粉、糍粑的香味,都响彻了猪的嚎叫声。这时候,无论你沿着哪一条小径,都可以走进挂子炉的年。

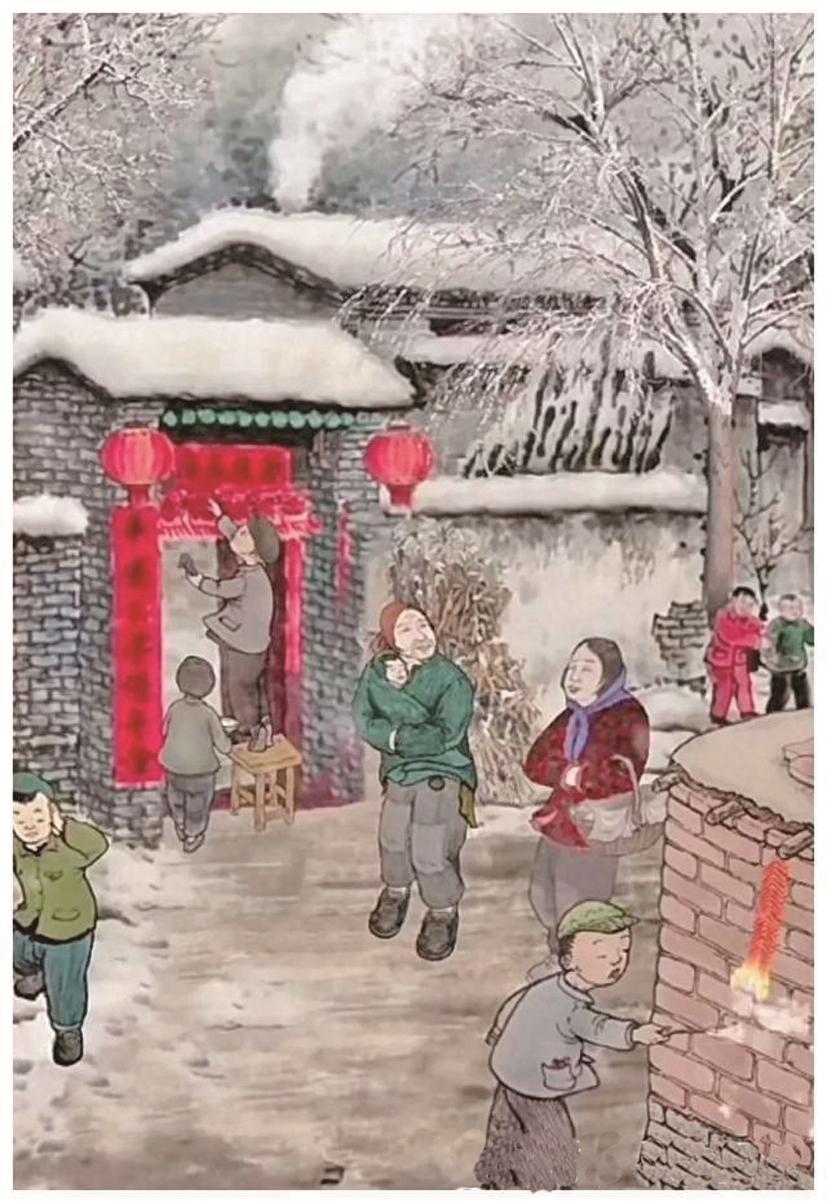

大年三十到了。年就真正来了。家家户户开始贴对联,粘“福”字,贴财神,屋里屋外一派热闹祥和的气氛。除夕夜,孩子们被打扮得花枝招展,大人们也要把自己装扮一番,显得精神抖擞。天一黑,村庄像开了锅一样,爆竹响成一片,人还通宵不睡,热热闹闹过大年。吃年饭前,要烧纸给先人和神灵。祭完鬼神,还要把年饭先给狗和牛端去,狗和牛吃过后,才轮到人。据说稻米是狗从遥远的大海那边带回来的;农家的丰收年是牛辛勤拉回来的!所以,挂子炉人饮水思源。

挂子炉的年离不开爆竹。每家至少需要三挂长长的爆竹,一挂在吃年夜饭时放;一挂在年初一早晨开财门时放,还有一挂在正月十五晚上放。那么长长的爆竹,噼里啪啦,说放就放完了,小孩子总要忍不住心痛。好在每年过年大人们都要专门为孩子准备一些玩的爆竹。

手里有了爆竹的孩子,总会欢喜得翻了天,总会把爆竹玩出一千个花样来。有的拿着爆竹,点一个往天上一丢,就听得一声脆响,像是谁用无形的鞭子朝晴朗的天空抽了一鞭,马上村前村后的什么地方跟着有一声回响;有的会在烂泥里插一个爆竹,一声炸响之后,烂泥就会开出一朵泥花来;孩子们还会去到水田边,比赛谁能在水里炸响爆竹。在水里炸响爆竹是很讲究技巧的,丢出去早了,爆竹的引线就会被水浸灭。丢出去晚了,爆竹会在空中炸响,要不早不晚才行。田里的水清澈见底,不时可以看到成群的小鱼儿游过,爆竹响了,水花纷纷扬扬溅一身,小鱼儿也被炸得惊慌失措,四处乱躲。若有阳光,透过水雾还能看到七彩的霓虹……正月里的挂子炉,白天夜晚都有孩子们的爆竹在村庄的上空炸响,报告着新年的喜庆。

过年的时候,也是村里乡情最为澎湃,人气最为氤氲的时候。大年初一,天未启明,门口就有爆竹响了!孩子们来开财门了!开完财门,接着,人们就开始挨家挨户拜年,送上一年最美好的祝愿。整个正月,大家只要是新年第一次见面,都会互说“过年好”。亲朋好友也会在一起过足相聚之瘾。那些平时互存芥蒂的人,都会因为相互道过“过年好”而重归于好。男人们会在一起搓上几圈麻将,或玩上几把点子牌,或带着一架算盘去扣僰,而挤不上牌桌的,便三三两两地约了,上谁家炒一桌小菜,一边喝酒,一边聊村前村后的新鲜事。挂子炉人喝酒,只喝烧酒,从不喝啤酒,他们说啤酒有股马尿味,是城里人摆样子用的,只有烧酒才叫酒。

当大家在牌桌上玩得正开心,或在酒桌上喝得正爽心的时候,往往会有顽皮的孩子蹑手蹑脚走过来,悄悄点燃一个爆竹,放在玩牌的大人身后或酒桌下面。炸响的爆竹,把大人吓一个大跳,大人便会笑骂一句“这小娃不乖”。因为是过年,大人们讲忌讳,也不会骂出比这更难听的话,孩子则立即扮一个鬼脸,跑得远远的。

这就是挂子炉的年,挂子炉的年里充满了和睦、喜庆与温馨。

当爆竹声在孩子们的手中停下来的时候,燕子便开始在屋前低徊,田边的柳树便也吐出新芽了。春天来了,挂子炉的年便也戛然而止了……

我在挂子炉过了10多个年,每个年都乡情浓郁,令人难忘。现在离乡多年了,但那浓郁的年味却仍在我心里盘桓不去。