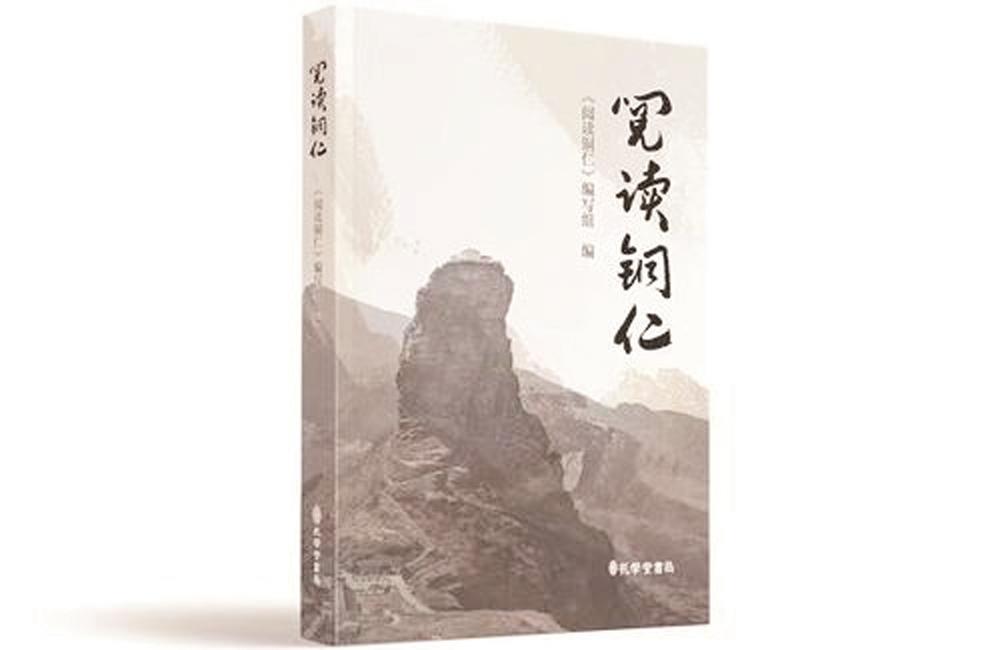

清末贵州大儒郑珍在《铜仁江舟中杂诗》中写道:“欲识铜仁近,奇山满眼生。”铜仁之美,美在山,美在水,美在文化。一册《阅读铜仁》在手,便可“风光满眼识铜仁”了。

黔地多山,铜仁地处武陵山区腹地,属典型的喀斯特熔岩地貌,山清、水秀、洞奇、石怪、林深……,而武陵山脉的主峰梵净山(海拔2572米)即在铜仁境内。梵净山于2018年7月2日成功列入《世界遗产名录》,成为中国第53处世界遗产和第13处世界自然遗产。梵净山是一座神奇的山,它既有自然文化的属性,又有人文文化的特点,是弥勒道场,佛教名山。因此,古往今来,吸引了无数的游人、香客、文人墨客的青睐。或游览自然风光,或朝山进香拜佛,或考察观光,特别是历代的文人墨客留下了许多诗词文章,给梵净山增添了浓浓的文化气息。

苏东坡诗云:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”《阅读铜仁》收录的大多是外地作家写梵净山的文章,编者也许是出于“旁观者清”的考虑吧,其实,这也未必尽然。我读了几篇外地作家的文章,感觉“管中窥豹”与“走马观花”的居多,大多是谈个人感受、体验、印象、观感等,真正融入梵净山的文字并不多。这也难怪,现在坐缆车上山,花上小半天功夫“到此一游”,你让他能有多少实际的“观感”?又怎样去“融入”其中呢?我第一次上梵净山,是在1990年夏初,总共花了三天时间,印象特别深。那时没有索道,就靠一双腿脚攀爬。我常常想,已经成功入列世界自然遗产名录的梵净山,就像一本内容丰富的“大书”,要想真正读懂它,非逐字逐句逐段逐页地细阅慢读不可!其实,古人才是深谙游山玩水之道的,徐霞客游黄山,前后两次,第一次走了整整十天,第二次游了四天。那么,游梵净山,我一直坚持认为,还是“走读”最妙!

当然,也有作家是“用心”来写的。比如付秀莹的《青山不碍白云飞》笔法细腻,融情于景,文字虔诚而专注。她说:“梵净山,或许会是这次贵州之行最浓重的一笔,也是黔东大地最华彩的章节。”两个“最”已表达了她的用心与虔诚。当她登上金顶,“极目远眺,梵天净土,八百里风云,尽在怀中。”她写道:“然而,铁索,岩石,雨水,青苔,深峡,峭壁,它们的温度和凉度,硬度和湿度,于我们,不仅仅是肌肉记忆上最深的刻痕,更是精神记忆上最深的烙印。”又是两个“最”,证明她真正与梵净山融为一体了。这样的文字是有生命力的,是散发着热情与理性光芒的。比起那些写“滑竿、挑夫”的矫情文字,甚至连铜仁都没有到过竟也写出“三江穿过,城分为四”的想当然的文章,不知要强过多少倍了。

其实,本地作家写梵净山,并不见得会受到苏东坡那句诗的局限。比如吴恩泽的《梵净山,一个人心中的光》就是一篇能够进入梵净山体内的文字,这是因为作家与武陵山脉难解难分的宿缘,人山浑然一体的结果。他终于悟道;“‘大觉者’们会与她融为一体,化为一身,山即佛,佛即山;山即道,道即山;山即巫,巫即山;山即圣经,圣经即山。”这才是真正懂得梵净山的悟道者。梵净山不需要你来膜拜她,也不需要那些虚无缥缈的赞美之词,你只能跟她做朋友,做真诚的朋友,你才可能理解她并走进她的内心,跟她融为一体。还有冉正万的《云舍记》也是一篇生动的文字。至少作家没有高高在上,而是走进了田间地头,农家小院,堂屋厢房,火塘灶间,跟随土著居民的心跳、呼吸、欢乐、痛苦等,感同身受,融为一体,才有这样接地气的文字出来,不是用笔写,也不是用键盘敲,而是从心间自然流淌出来的涓涓清流,绵延不绝,氤氲纸上。

铜仁地处武陵山区腹地,每天开门见山,早已经见山不是山了。除了武陵山脉的主峰梵净山,境内千山万壑,何其多也!但是,一山高万山,更何况以梵净山脉为分界线,东西分出了“二水”——东有秀美纯净的锦江,西有雄浑苍劲的乌江。当然值得大书特书了。乌江我不甚熟悉,但看罗福强写的《感受乌江》,也是一篇文字融入其中的佳作。乌江桀骜不驯,酷似一个莽汉,勇敢无畏;而锦江更像一位养在深闺的少女,清秀,旖旎,含蓄,温柔,多情。1958年,《人民日报》原副总编辑廖经天下放到铜仁任文教局副局长、师范学校副校长。他在“长流夜郎”期间,深深地爱上了美丽而多情的锦江。他写给锦江的一首情诗,至今还广为流传:

山外青山楼外楼,新妆巧扮任风流。

多情最是锦江水,依依一步一回头。

《阅读铜仁》也收录了这首诗,但不知是原诗如此,还是校对问题,第二句写成了“新妆巧扮最风流”与下句的“最”字重复,这当然是写诗的忌讳,但这里又出现了两个“最”,可见锦江在作家心目中的地位。

锦江,作为沅江一级支流辰水的上源。其一发源于梵净山南麓太子石,流经德旺、闵孝、坝盘、长坪、坝黄、木弄、大江坪鲤鱼嘴(木杉河在此汇入)至五显庙,称大江;其一发源于梵净山东麓懒板凳,流经沙坝、溪口、和平、龙鱼两河口(德胜屯河、天生桥河在此汇入)至江宗门,称小江。大、小两江在“中流砥柱”——铜岩处交汇而成锦江,然后经马岩、漾头,下施滩,出境入湘,贯穿铜仁东西全境。境内总流程达百余公里,俗称“百里锦江”。沿江两岸居住着土家、苗、侗、仡佬、汉等民族,村寨鳞次,人口繁衍。自古以来锦江水运发达,据史料记载,早在宋代就有湖南、四川、江西客商经水路来铜贸易,鼎盛时期出现了“舟楫往返,商贾云集”的繁华景象。

从空中俯瞰,中南门古城外,一江如玉带曲曲折折,环绕护城;新、老城则一分为三,三江碧水穿城蜿蜒流过,蔚为大观。古人用“长流碧水泛仙舟”的诗句来形容锦江的碧绿与静谧。明代诗人蒋其贤咏《两江春色》:

铜水交流见两川,光吞晓翠日浮烟。

柳阴已占西湖地,花气浑如二月天。

夹岸香风牵荇带,惊涛石濑起龙眠。

手摇歌扇谁家子,玉袖金壶笑满船。

真真一幅绝美的“两江春色图”。铜仁是一座城在山中,水在城中,人在画中的秀美山水边城,有人比喻是“梵天净土,桃源铜仁”。这也诚如清代诗人徐如澍在《费改斋除铜仁邑下问方宜诗以代答二首》写道:

饭煮长腰米,盘堆赤甲疏。

年丰庖有肉,客至釜烹鱼。

野店茅柴酒,人家种树书。

循声容易致,民是葛天初。

鱼米之乡的铜仁,当地的百姓过着自给自足的生活,悠哉乐哉,竟成了葛天氏之民了。这当然只是当时身处士大夫阶层的徐如澍们乌托邦似的理想罢了。真实的先民的生活远比这要辛苦不啻百倍呢。

对于锦江的碧绿与秀美,作为铜仁土著居民的我是有发言权的。我上初中时读过朱自清的散文《绿》,至今还记得开头的两句:“我第二次到仙岩的时候,我惊诧于梅雨潭的绿了。”那时,我对于朱自清何以要“惊诧于梅雨潭的绿”甚为不解,在心里也颇感“惊诧”,甚至有点“不屑”的意思。因为我看惯了锦江的绿,遂认定天底下的江、河、湖、海、潭、渊都应该是这个颜色,有什么好“惊诧”的呢?为了证实我的判断,我每次上学过渡船时都要俯身船舷细察锦江的绿。那是怎样醉人的绿哟!——比起春天芳草的颜色还要深些,较之夏日青山的色道又嫌浅点;不像秋高时节的天空蓝得那样单调,也没有冬天温室盆栽的兰草绿得那般拘谨;倒像翡翠一样透碧,如鸭蛋清一般柔滑;捧在手中晶莹剔透,缠绵绕指;含到嘴里清凉甘甜,滋润可口;而且那满眼的绿哟,竟是那样的妩媚灵动,摄人心魄!我每次身临锦江河畔都有一种把持不住的冲动,总想以身相许投入那醉人的绿里去。当全身每一寸肌肤都浸润其中,那种被绿色的温柔包裹着、簇拥着、漂浮着的感觉是多么的惬意!有时,几个小伙伴在水中捉起迷藏来,一个鹞子翻身潜入水底,竟然看见那大大小小的鹅卵石在阳光的照耀下放射出奇异的光彩,柔软地在河底款款晃动,仿佛有了生命力一样。伸手捉一块光滑匀称的卵石,依次敲打着其它卵石,撞击的声音在水中传播开来,其他小伙伴听到后也发出了回响。当沉闷钝重的声音在水里四处响起时,孩子们感到异常兴奋了。他们忘了上学,忘了回家,也忘了危险。他们如鱼得水,并且浑然不觉地与大自然融为一体。当年,那种自由自在的感觉,无拘无束的快乐,以及蓬蓬勃勃的生命力,在我的脑海里至今依然鲜活着——不褪色也不走样。直到今天我依然喜欢沐浴在那片纯净的绿色里,以濯去身心的疲惫与尘垢。——这才是真正融入其中的文字。

山水再好,离开了人的活动就失去了生机活力与价值意义。铜仁之美,美在山,美在水,更美在人,美在赓续数百年长流不息的历史与民族文化。《阅读铜仁》一书分别以“武陵炊烟”“黔东烽火”“古韵铜仁”三个章节来抒写铜仁的人文历史,比重是相当大的。

一是悠久的历史文化与杰出人物。既有“一肩春雪过桥来”的清代贵州第一女诗人许韵兰的优美诗句与柔美倩影,也有“一生交给党”的“双百”英雄人物周逸群的英姿勃发,还有从土家山寨走来的前国务委员戴秉国的儒雅与厚道,以及土生土长的清代铜仁女诗人舒芳芷的诗意人生,等等。许韵兰,这位出身浙江海宁书香仕宦人家的大家闺秀,嫁给了铜仁茶园山耕读传家、诗礼簪缨之族的子弟徐楘,他们共同演绎了一对才子佳人的动人故事。许韵兰随夫婿自京师回铜仁,在初次踏入锦江的下游辰水时就写出了深情的诗句,她在《舟至辰溪入铜仁河赠外》中写道:

扁舟过辰溪,溪澄秋见底。

一棹溯溪源,都是婿乡水。

才女秋波凝眸处,全是对自己夫婿的爱恋以及对夫婿家乡山水的热爱。我认为这才是写锦江最美好最动人的诗句。

“双百人物”周逸群是中国共产党的优秀党员、杰出的无产阶级革命家、马克思主义宣传家、活动家,共产党军队的早期缔造者之一,他光辉的一生,及其伟大人格、崇高精神与革命功勋,为铜仁历史和红色文化添上了浓墨重彩的一笔。还有前国务委员戴秉国的回忆录,读来亲切、朴实、感人。他的文字为家乡铜仁的山山水水注入了无限的深情与生命活力。

《阅读铜仁》一书虽然只收录了清代女诗人舒芳芷的一首五律《重至长坪母家》:

清晨出城郭,向晚到山家。

绕屋千峰秀,沿溪一径斜。

盘餐供笋厥,篱落绕桑麻。

更约重来日,秋深看菊花。

该诗无论格律诗韵,意象意境,都堪称上乘之作。她笔下既有铜仁的好山好水,风物特产,更有一种浓郁的田园乡愁、山水情结在里面。短短八句诗,让我们仿佛看到了她衣袂飘飘的绰约风姿,跟随她一起穿越时空,一路回到长坪娘家时的情景。她对于乡愁的无限眷恋,仅用了一联“更约重来日,秋深看菊花。”就表达得淋漓尽致,她刚刚回来,又与家人约好了下次回家的时间,这样依恋家乡的感情是多么的真实与感人呀。吟唱此诗,眼前一位温婉多情的才女形象已经呼之欲出,跃然纸上了。

二是淳朴的民风和民俗文化。瞿政平的《思州田氏土司形成始末》,李岚的《傩:原始戏剧的活化石》,刘照进的《沿河山歌:穿云透月的清音》等等,都有很好的叙述与展开。李岚对于傩文化的定义:“是一种跨时代的传统文化现象,它对哲学史、民俗史、美学艺术史以及宗教史等学科的研究具有重要的学术价值……”是准确和全面的。而刘照进则是以写实的手法,原汁、原味、原生态地记录了沿河山歌以及歌手演唱的声音、曲调、唱词、动作、神态,甚至连歌词中的咏叹调与语助词都模拟得惟妙惟肖,声情并茂,这样接地气的文字也是值得一读的。

三是历史沿革与历代先贤治理地方的善政义举。司马迁《史记·西南夷列传》条分缕析、逻辑严密地梳理了铜仁的历史沿革,值得认真阅读。还有《明史·贵州土司》之《思南铜仁石阡土司传》也详细记录了铜仁的历史发展与变迁。其脉络清晰,文字畅达,文史价值极高。还有明代的田秋于嘉靖九年(1530年)奏请在贵州开设乡试考场,所写的《开设贤科以宏文教疏》情词恳切,为桑梓百姓谋福祉的拳拳之心跃然纸上。他兴办州县学校,开科取士,开发贵州人才,历史功绩卓著。还有明代的李渭在《修思南府学碑记》里记载了他为兴办儒学而奔走呼号,造福一方的善政义举。清代的徐如澍在《移修铜江书院记》里也写道:“山川有灵,其默相之,计日落成,我当拭目以竢。后之肄业于斯者,尚其专一乃心,下学而上达,以无负今兹之一片苦心也。诚则成,吾于今日移修书院之诸君子验之;诚则成,吾更为将来肄业书院之诸君子勉之也。”这种胸怀未来的大格局是令人钦佩的。

四是铜仁地名的文化内涵。侯长林的《文化铜仁》和周洑生的《铜人,铜仁》都有所提及。对于周文中关于铜仁得名的历史文化渊源我是认同的。我在《铜仁地名的文化属性与保护价值》一文中也提到过:“明洪武初年(洪武五年)改‘铜人’为‘铜仁’,并非‘人’旁加‘二’合成‘三个人’这样简单。而是对‘儒’、‘释’、‘道’三教合一的认同、传承与弘扬,是充分考虑其文化传承和以文化人的社会教化功能的。因此,从历史文化沿革来看,‘铜仁’作为‘仁义’之城的文化内涵源远而流长。铜仁地名的文化属性及其保护价值具有深远的历史和现实意义。”

当然,一本书不可能涵盖一个地方所有的历史与文化,不论是编者还是作家,都有其思想和艺术上的局限性。本书也同样存在重史轻文,重名(家)轻实(实际,实力)之弊。但是,瑕不掩瑜,好在编者已经尽力搜集整理,也算是迄今为止辑录铜仁历史文化的一本较为完备的文集。如果用发展的眼光来看,今后肯定会有更好更完备的集子现世并流传。我们拭目以待。