学习书法最重要的不是徒取形似,不能龈龈于点画技巧,而要有品味,探求书法作品内在的人文气质和审美情趣。

我们学习北碑南帖,要取其精神,而不必拘泥于形似……要吸收华美苍古的神气。

这种内蕴在艺术作品之中的精神气儿从何而来呢?

首先要讲求自身的修为:有至大、至刚、至中、至正之气,蕴蓄于胸中,为学必尽其极,为事必得其全,旁及艺事,不求工而自能登峰造极。

有了高尚的人格和刚正不阿的心胸气质,落笔自当不凡:品格高,落墨自超。此乃天授,不可强成。品格不高,落墨无法。

着清水于玻璃板上写字,水无色,玻璃滑,笔毛柔软,聚水无形,去留无迹。全凭意念挥洒,日久可免除浮躁的心态,磨砺淡泊的心志。

心淡如水,字必不俗。笔力沉劲,姿态乃出。

学书法应在临碑习帖中,转益多师,才会知足而知不足。书法是笔墨线条于宣纸上的流驻,境界的升华有一个渐悟的过程。学问涵养,方能使笔随心转,心与神会。若为写字而写字,写到极致终脱不了前人窠臼。就像民国初年那些酸腐寒伧的前清遗老们,空摆架子,毫无生气。

笔力扛鼎,绝不是说执笔的力量。点画如漆,宣纸如雪。它是通过黑白的对比,轻重缓急的变化而产生的气韵。厚重处似青铜般古拙,游丝处若青烟般缥渺。

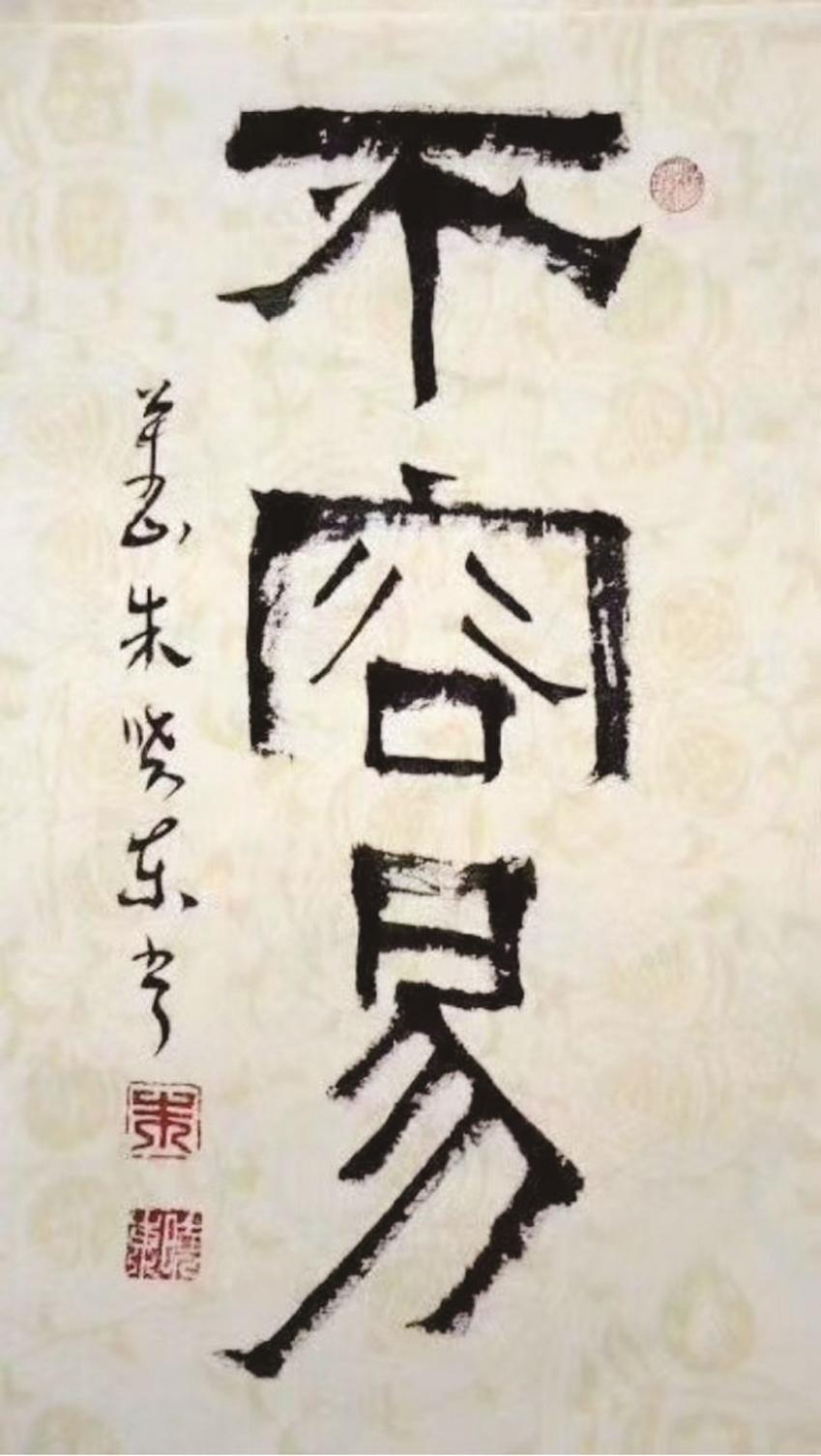

书法的生命力,应如人一样要有精,气,神。能让人读到一种“不诱于誉,不恐于诽,不曲学以阿世媚俗,惟真诚而修身立文”的境界。这个境界简言之,便是“静”。心有美丑之分,字有雅俗之别。血亏体虚,气亏体弱。血为先天所生,气为后天所养。法帖碑碣就是先天之血,它是历史的根,文化的魂。不临古人一家之书,不知古人有一定之法;不学古人百家之书,不知古人无一定之法。秉性与修养即为书法之气,养浩然之气,才不泯灭艺术之灵性,相濡相沫,气质自然而生。情趣的不同,体现出美学思想追求的不同,环肥燕瘦各有姿。

书贵疾,涩。

疾,不是轻划淡写一笔拖过,应有惊鸟穿林高山坠石之势,破空杀纸入木三分之力。好比飞瀑入潭,水流经过九曲十八弯至崩崖处,积蓄的能量顺势迸出,蔚为壮观。

涩,不是滞笔不行忸怩作态,应如逆水行舟,不见波澜。舟行岸移,不见其力。力在字中,绝妙处不在起笔而在于收笔沉著。一味图快,点画轻薄。一味迟涩,点画肥赘。有力度的线条疾涩交融,书法的神韵自跃然而出。

书卷味,金石气,是书法追求的意境。书卷味可读万卷书而获,金石气却非人力所能得。凡事不可强求,甘于寂寞,厚积薄发。逞一时之名必落一生之悲。书法是苦行僧的修炼。玄奘法师西天取经,历九九八十一难,终成正果。就是以一颗出世之心济入世之事。看破,放下,自在,随缘,八字铭刻心骨,作品自能超凡脱俗。书法是国粹。可是历史总是一个魔术大师,时不时开开玩笑。书法也就常常成为江湖字的天下,市场和关系成为艺术的标尺,所以才有被埋没的天才大师,直到考古时才惊叹为天神。

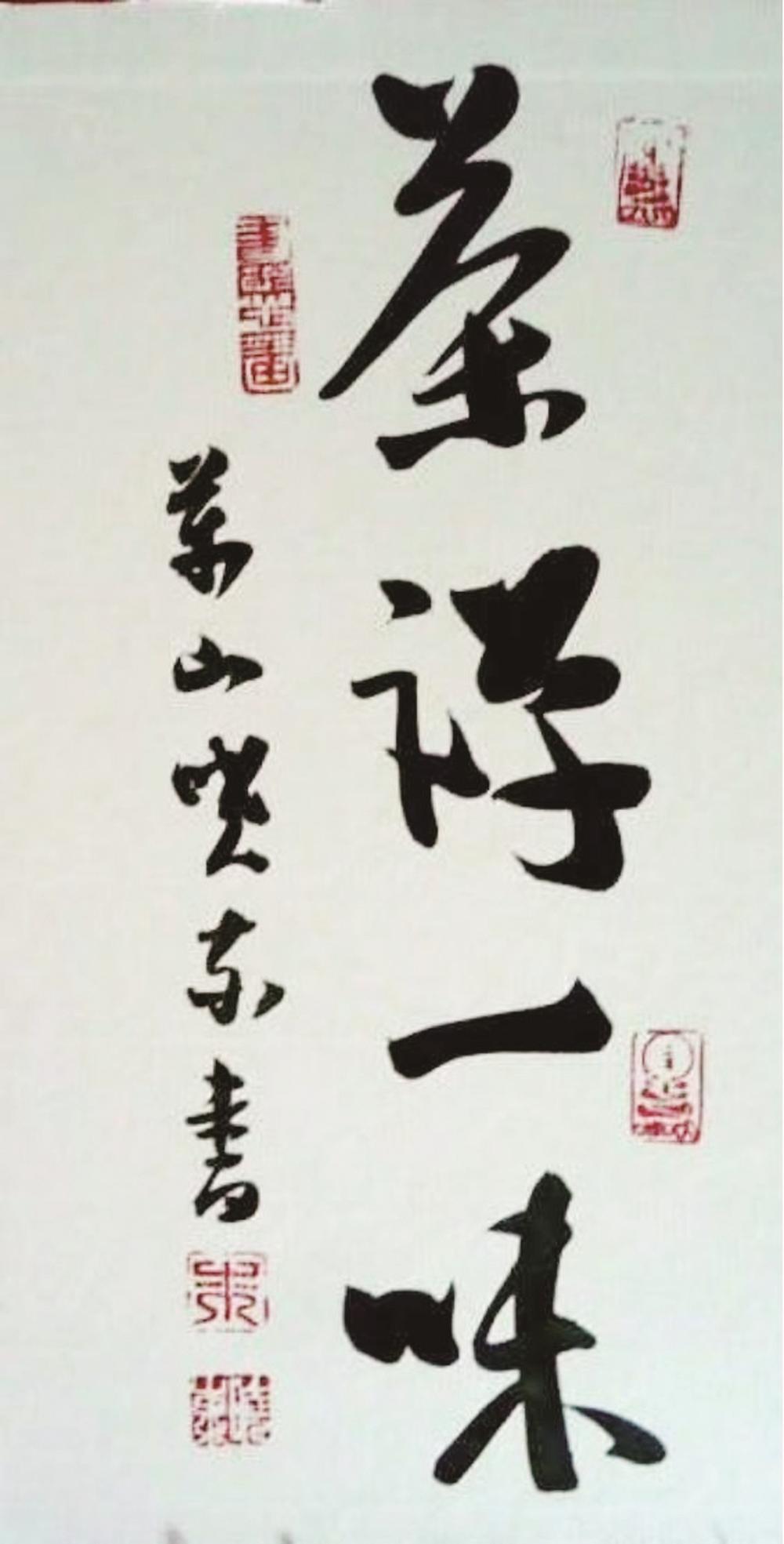

书写内容与形式要相得益彰,才能启人心慧,令人遐想。豪壮,飘逸之词多挥以行,草;人生箴言,庄重之辞应篆,隶,正书为之。文辞的意境与表现手法的契合,笔下含情,方耐人寻味。

计白当黑,抱残守缺,为大智慧。脱离规矩之外的标新立异,是背离艺术自然的本原,只是一个人才情浅陋的苍白。书之道过于追求结构外在的安排,必失天趣。艺术是情感的宣泄和寄托,即使同一个字,在笔法上也有方笔圆笔之别,藏锋露锋之异,厚重细劲之分。章法是通过每个字巧妙变化的体现。那些长短不一的线条,枯湿相间的墨色,或疾或缓的书写节奏阴阳交汇,呈现出的魅力,如大珠小珠落玉盘一样的隽永幽长。

善观书者,只见神采,不见字形。书以用笔为上,结字因势而异。学书法难在笔法。笔法很复杂,但最终就是两个字“方圆”。

——方笔,有棱有角。表现的是线条的雄健之美,表现的是骨。

——圆笔,无棱无角。表现的是线条的浑圆之美,表现的是筋。

在书写中不同的笔法,笔势,使字产生不同的结构特点。字原本就不存在美丑之别,美体现在作品的神韵之中。眼观感知的美妙是书法自然流露出的气息,犹如我们登山远望,心襟豁然开阔;流连百花丛中,顿感生命灿烂的光华。艺术的美是佛家的禅,不着一字,尽得风流。

临书习字在熟练掌握技巧的基础上,应对所宗书家的师承及人生遭遇和时代背景有所了解,才能理解书家注入笔端的感情。书法是文学的抒情,文学是语言的艺术,更是思想的艺术,没有思想的语言仅是一个个符号的排列。书法学到最后,不是技法,也不是结构,而是学养。艺术水平的高,不是往上的高度,而是向下潜入的深度。就如树,根扎进土壤愈深,枝叶愈茂。

提笔有出处,落笔见功夫。

书法艺术美的内涵,不仅仅在于字的布局上、墨的浓淡对比、线条的粗细对比、结构以及章法的形式美,而在于书写者对笔墨有深入的理解。恪守“提笔有出处,落笔见功夫”的书写原则。学书法,循规蹈矩的一笔一划地按照前人的、古人的帖去临习,研习古人的东西,兴趣是最好的老师。探索书法之道,靠下苦功,书法之道是功夫和灵性二者兼得的。临帖时,既要笔临,还要心临,要对历代优秀碑帖的精神笔趣潜心钻研,才会得其精髓,兼得功夫和灵性。“不管你从事哪一行,真功夫你得让别人看见”。

书法艺术不仅仅是写字,把字写好,书法里理应蕴含深厚的文化底蕴,没有扎实的中国传统文化熏陶,书法就仅仅是好看的字,不可能让更多的人认识欣赏陶醉,更不可能让不通晓中国文字的人欣赏!说到底,书法是中国文化最抽象的艺术表现形式。其实说句实话,你写了多长时间,行内的人基本上一眼就能看出来。这是对于书法研习最朴素的认知。

写书法一定要见功夫的。

特别可笑的是,有的人一边写字还一边大呼小叫着,有的在最后一笔要写完的时候还要跳一下。那不是在写字,那就是哗众取宠,失去了书法最起码的端庄谨肃。因而,“提笔有出处,落墨见功夫”,成为恪守不移的铁律。提笔、出处。落墨、功夫。不声不响,浑然忘我。正如陶渊明所言,此中有真意,欲辨已忘言。

笔墨当随时代,书道筚路蓝缕。“极致”是一个可以感受而不可感知的概念。对传统的删除和增益是一条艰难的创造之路,时代呼唤率真,空灵的大气。在文化上,审美上,情感上一扫稔熟的匠气与矫情。出新意于法度之中,寓巧思于常理之外。成功不是目的,只是生命流逝的过程。

有“味”的字即谓之书法,无“味”的字只是文字,文字是传意的,无须讲究什么“味”,然,书法是艺术,必讲究其“味”,即“书味”也名“书卷气”,这种“气味”能使人“赏心”,这种“气味”就是书法艺术的灵魂。作书就是做人,腹有锦绣气自华,有闲之时方养性,表面上养的是随缘性情,骨子里养的却是浩然正气。

书写的气质其实是一个人内在素质的外在表现。它是一个人思想、情感、行为、习惯、修养在寂寞中彰显出幽深、苍古、枯淡的风韵之美。一笔灵性的燕尾,就是一段人生的浓缩,没有俗态,它于方寸之间,包罗万象,黑白之间,有着笔势的雄奇,力道的浑厚,山水的空灵,烟云的变幻,简单极致的白生长出墨分五色的人间,让一颗尽染尘俗的心,也在刹那间过滤得干干净净。

磨墨无痕,一字见心。

废纸三千,好书几行。