(上接3月14日本版)

结缘农机永不悔

罗锡文有一页PPT,屏幕上,一个年轻人坐在田边吃冰淇淋,几台农机在田里自动作业。如果再仔细看,会发现所有的农机都没有驾驶室,都是无人驾驶——这就是明天的农业。在2022年12月16日举行的“智慧农业创新院士论坛”上,罗锡文表示,智慧农业的发展,可大幅提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率,而无人农场,则是实现智慧农业的途径之一。

罗锡文指出,今天中国的农业还面临另一个问题,即农民老年化日趋严重。现在在农村中种地的都是“386199”部队,指的是“三八妇女”“六一儿童”和“九九老人”,年轻人都进城去了,下田太累太苦了,没有人愿意干。罗锡文说,“耕牛退休、铁牛下田、农民进城、专家种地”是农机人的责任和担当:“农民都进城了,谁来种地?我们去,我们的无人农场技术去。”

“现在的农田里,你能看到的种地的人,多是五六十岁甚至年纪更大的农民。等他们更老了,谁来种地?”罗锡文的回答是:智能农机来种。1949年,我国水稻平均亩产只有126公斤,而到了2022年,这个数字变成了474公斤。在有限的土地上产出更多的粮食,养活了更多的人口,“这是农业科技的成果。”

“在美国,一个农民可以管理1300亩地;在中国,平均一个农民只能管理六七亩,且亩产量还比不上美国。”罗锡文说,这组数据对比的背后,是农业机械化水平的差异。

据了解,10年来,广东创建了18个国家级现代农业产业园,288个省级现代农业产业园,为无人农场建设创造了很好基础。“数字农业、智慧农业技术的应用,需要规模化生产才能产生效益。”南方田块小、不规则,泥层不平,这种情况下,农业机械化的效率很难发挥。罗锡文建议,首先要加强高标准农田建设,扩大连片种植规模,加强集约化管理,充分发挥各地正在建设的现代农业产业园在高标准农田建设中的作用。

“推进农业现代化,既要靠农业专家,也要靠广大农民。”罗锡文表示,农业科技的推广应用,既要面向产业园,还要面向有想法、有意愿的种粮大户和合作社,为他们加强科普培训。

罗锡文的微信名就叫“开直播机的老头儿”,头像是一张他与第一代水稻直播机的合影。在2020年中央电视台《开讲啦》节目中,罗锡文说:“为什么我要用这个微信名?我是要让大家记住,谁要用直播机就找我罗锡文。”没想到以严谨治学闻名的罗锡文还有这么浪漫的时候。“我最喜欢这张照片,我经常用这张照片和我的学生交流。你搞农业机械就一定要下田。就是采用无人驾驶农机作业,也还要到田里走一走,踩在泥巴里面,才知道无人驾驶农机怎么走得好。这叫做脚踏实地,踩在泥中。”

从1970年大学毕业后分配至贵州铜仁农机厂起,罗锡文与农业机械结缘逾50载。他用一句话总结自己半个世纪的人生:“终生结缘农机永不悔。”并始终坚守着“将农民从繁重的劳作中解放出来,让农业生产的所有环节都实现机械化” 的理念。

从22岁走进贵州省铜仁县农机厂开始,已然78岁的罗锡文,就像夸父逐日一样,刻无停歇为他的农机事业砥砺前行。功夫不负有心人,如今不仅实现了他“不用弯腰插秧”的童年梦想,更实现了耕管收生产环节全覆盖,机库田间转移作业全自动,自动避障异况停车保安全,作物生长过程实时全监控,智能决策精准作业全无人。

罗锡文是院士,也是战士,他用自己的人生谱就了祖国农业机械化的一部部杰作。他少年勤学,青年拼搏,中年担纲,老年伏枥,一步步实现了他农机梦想。他从艰苦跋涉的崎岖道路,走向手可摘星辰的百尺高楼,在平凡中非凡,在尽头处超越,最终成为国家的擎天栋梁,时代的中流砥柱。罗锡文已坚守70多年,不是因为有希望才选择坚守,而是因为只有坚守才有希望。为国家农业机械科技事业做出巨大贡献的罗锡文,仍然还高挽裤腿、光着脚丫踩在泥土里,弯腰检查即将在田中作业的机器。他说:“我只是一个开拖拉机的老头。”

采访时,笔者问罗锡文:您的妈妈看见过您研发的无人驾驶插秧机吗?

“要是我妈妈能看到今天我们插秧不要人,她一定会很开心。我希望通过我们的努力,将农民,尤其是妇女,都从繁重的劳作中解放出来。如果有机会,真想对妈妈说声:谢谢妈妈!”

罗锡文的眼泪终究还是没能忍住,他紧闭双眼,抿紧嘴唇,两行清泪颤抖着从沟壑纵横的脸上滑落……

2023年,已是耄耋之年的罗锡文依然初心不磐,壮心不已地朗声授课于讲台、挽裤赤脚来回行走于田中……

2024年5月22日,在韩国济州岛举行的第6届国际农业与生物系统工程学会(CIGR)国际会议的颁奖典礼上,罗锡文被授予“CIGR卓越功勋奖(CIGR Superior Merit Award)”(即“终身成就奖”)。

当年全球仅两人获此殊荣。

CIGR主席团充分肯定和赞誉罗锡文对亚洲和中国农业机械发展所作出的巨大贡献,评价其“毕生的成就和贡献对行业产生了持久的影响”。颁奖词中写道:“罗锡文院士是中国最资深、最受尊敬的专家之一。他是国内外农业和生物系统领域最杰出的贡献者。他对农业技术发展和推广的深远影响,显著提高了水稻产量,为中国和其他国家的粮食安全做出了杰出贡献。”

颁发该奖项的国际农业与生物系统工程委员会 (Commission Internationale du Genie Rural)于1930年在比利时列日创立,是农业和生物系统工程界规模最大、学术地位最高的国际学术机构。

刚刚建成、位于华南农业大学农业工程楼负一楼北侧占地约400平方米的华南农业大学水稻生产机械化博览馆,以水稻生产全程为主线,以传统水稻生产方式为对照,展现了水田耕整、水稻种植、田间管理(灌溉、施肥、植保管理等)、机械化收获、收获后处理(水稻干燥、秸秆处理)5大生产环节的昨天、今天和明天。

除了传统水稻生产展区,现代化水稻生产机具展区同样吸引人——从“农机1.0”到“农机4.0”,这是一部微缩的水稻生产史。科技含量高的现代农业机械凸显了水稻生产机械化、智能化和无人化特点,也意味着水稻生产不再是面朝黄土背朝天的艰辛劳作,而是迎来了机器作业的新时代。在厚重历史和炫酷科技的交织中,参观者可了解到水稻生产的前世今生。

在一台台摆列整齐的平地机、拖拉机、除草剂、植保机器人、无人机、水稻收获机等农机旁,参观者纷纷赞叹,罗锡文亦不胜欣慰:“我为我国农业机械化70年来取得的历史成就而骄傲。看到祖国70年来取得的辉煌成就,我感到无比自豪。”

“有人问我的梦想是什么,‘耕牛退休,铁牛下田,农民进城,专家种田’就是我的梦想。有人问我的初心是什么,将农民从繁重的劳作中解放出来,让农业生产的所有环节都实现机械化,这就是我的初心,也是我们中国农机人的初心。有人问我的使命是什么,大力推进机械化、智能化,给农业现代化插上科技的翅膀,就是我的使命,也是我们中国农机人的使命。”

罗锡文在农村长大,深知农民辛苦。他常说:“我们研究农机,就一定要为农民、为农业实实在在地做点事。有人问我,选择农机事业是否后悔。我说不后悔,如果有下辈子,我还会选择干农机。”

罗锡文从事农业工程教学、科研和推广50多年,在农业工程学科创新人才培养、农业机械技术创新及推广应用等方面做出了重大贡献。

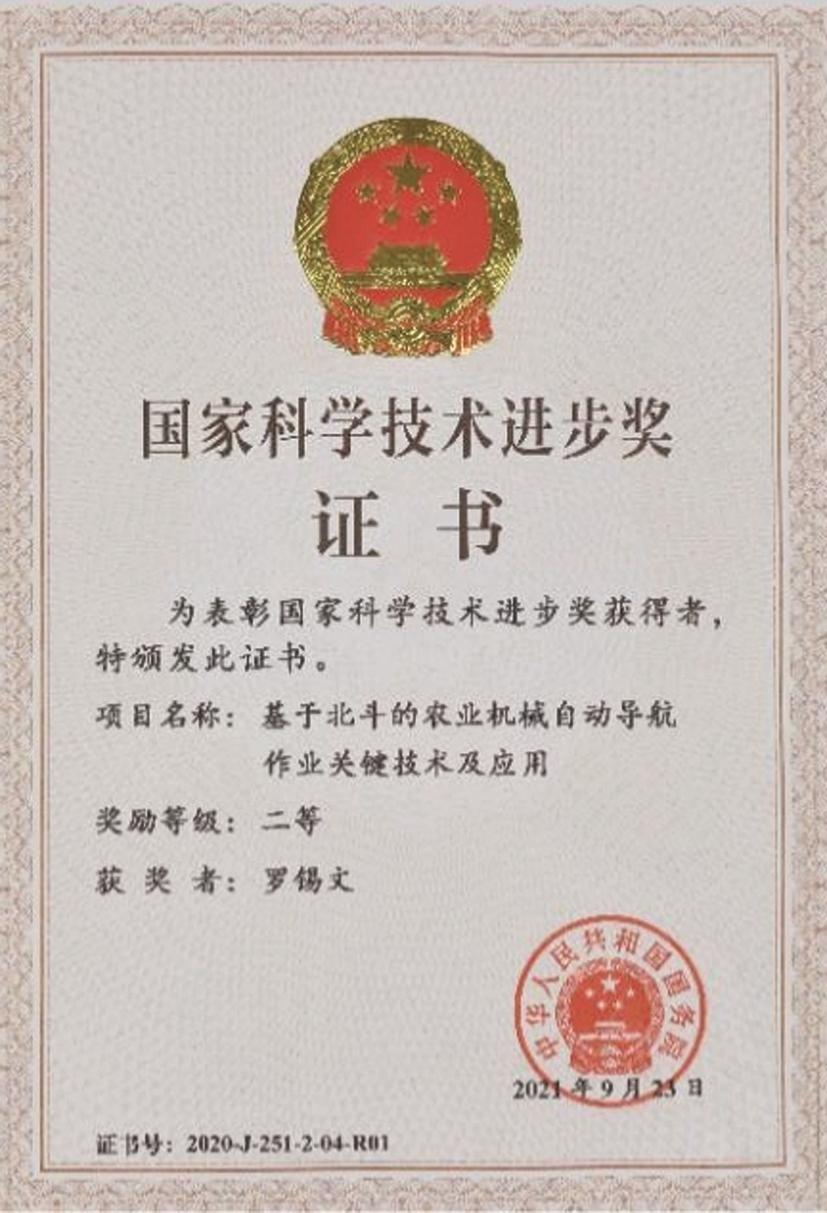

首创的“三同步”水稻精量穴直播技术引领了全国水稻机械化直播技术的发展;研究成功的农业机械导航与自动作业技术达到了国际先进水平;创新研究成功农田精准平整技术,科技成果评价结论为“在水田平地技术及机具领域居国际领先水平”;创建了全球首个水稻无人农场。获2017年度国家技术发明二等奖1项和2020年度国家科技进步奖二等奖1项,获省部级科技奖励19项,发表学术论文406篇,其中SCI/EI收录205篇,最高影响因子11.072,单篇最高他引479次。

罗锡文对农机教育的潜心研究和创新成果,得到了国家和人民对他的赞誉和褒奖:获得国家教学成果二等奖3项,广东省教学成果一等奖5项、二等奖2项;主编的《农业机械化生产学(下册)》获首届全国教材建设奖二等奖。指导的162名博士后、博士生和硕士生,其中1人获全国优秀博士学位论文奖,1人获全国优秀博士学位论文提名奖;指导的青年教师中4人获国家技术发明奖/科技进步奖,89人次获省部级科技奖励;牵头建设的农业工程教师团队被认定为黄大年式教师团队。是广东省和国家级教学名师、全国教育系统劳动模范、南粤教书育人优秀教师和全国优秀农业科技工作者。获国际农业与生物系统工程学会(CIGR)“卓越功勋奖”和“国家/区域奖”、CLASS工业奖。中华农业科教奖,中国农业机械学会农业机械发展贡献奖、中国农业机械化发展60周年杰出人物、广东省杰出发明人;改革开放40年中国农业工程杰出贡献奖、中国农机工业功勋奖。2009年被评为中国工程院院士;2020年当选国际农业与生物系统工程科学院(iAABE)会士。

已是耄耋之年却初心永在的“开直播机的老头”罗锡文,依然青春满满地擎着他的使命,朝着他全面实现农业机械化的中国梦,一路前行着。

(完)