长征是世界战争史上的伟大壮举,是历史记录上的第一次,更是中国历史上气壮山河、影响深远的一部革命英雄史诗。这首英雄史诗不仅被文字所记载,也被歌谣所传唱。赣、陕、黔、湘四版《十送红军》分别记录下中央苏区、川陕苏区、黔东苏区、湘鄂川黔苏区群众对红军的不舍亲情,也从侧面构建起红军三大主力协同配合、共同推进长征的恢宏历史。

赣版:中央红军

开始战略转移

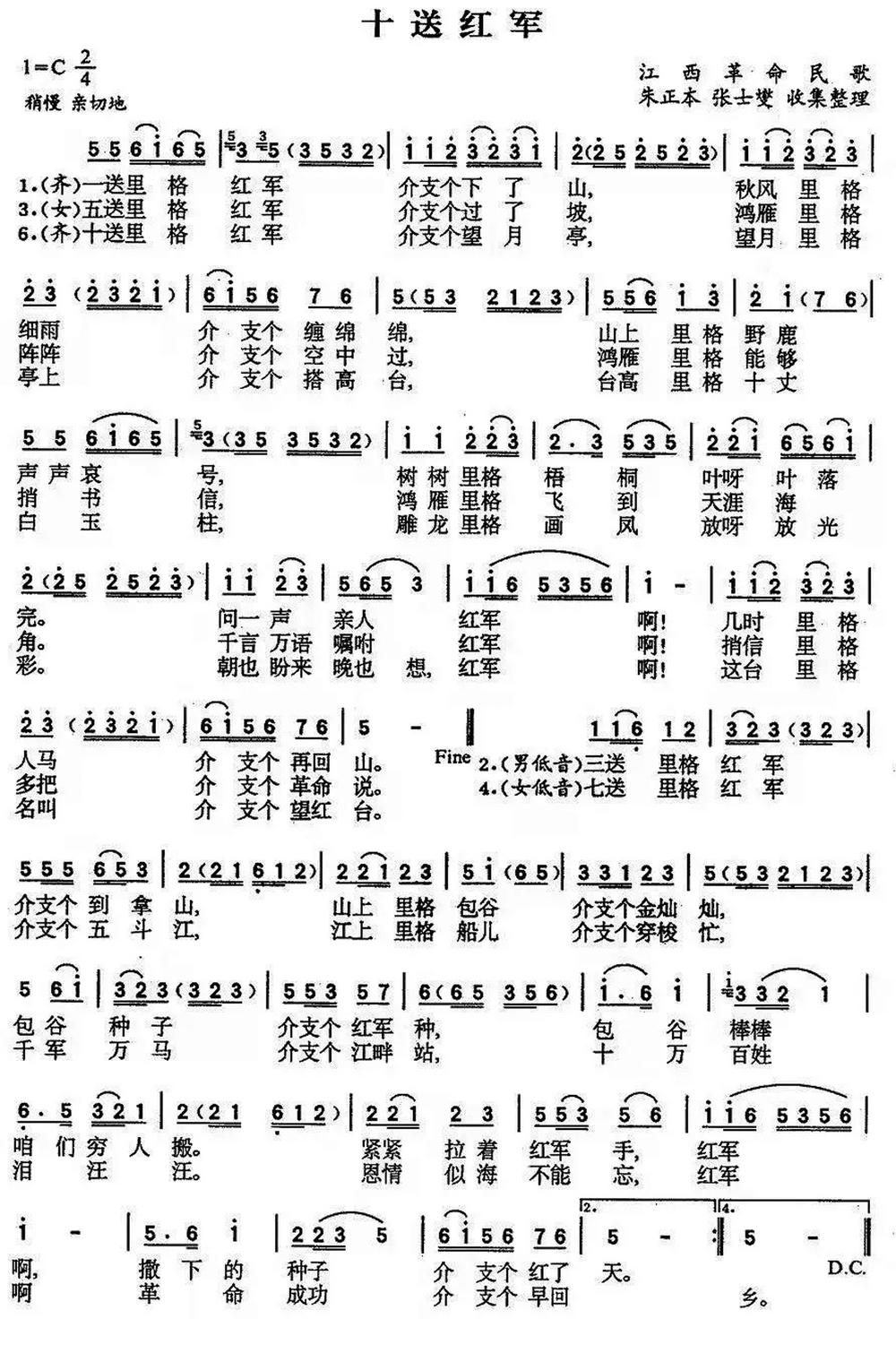

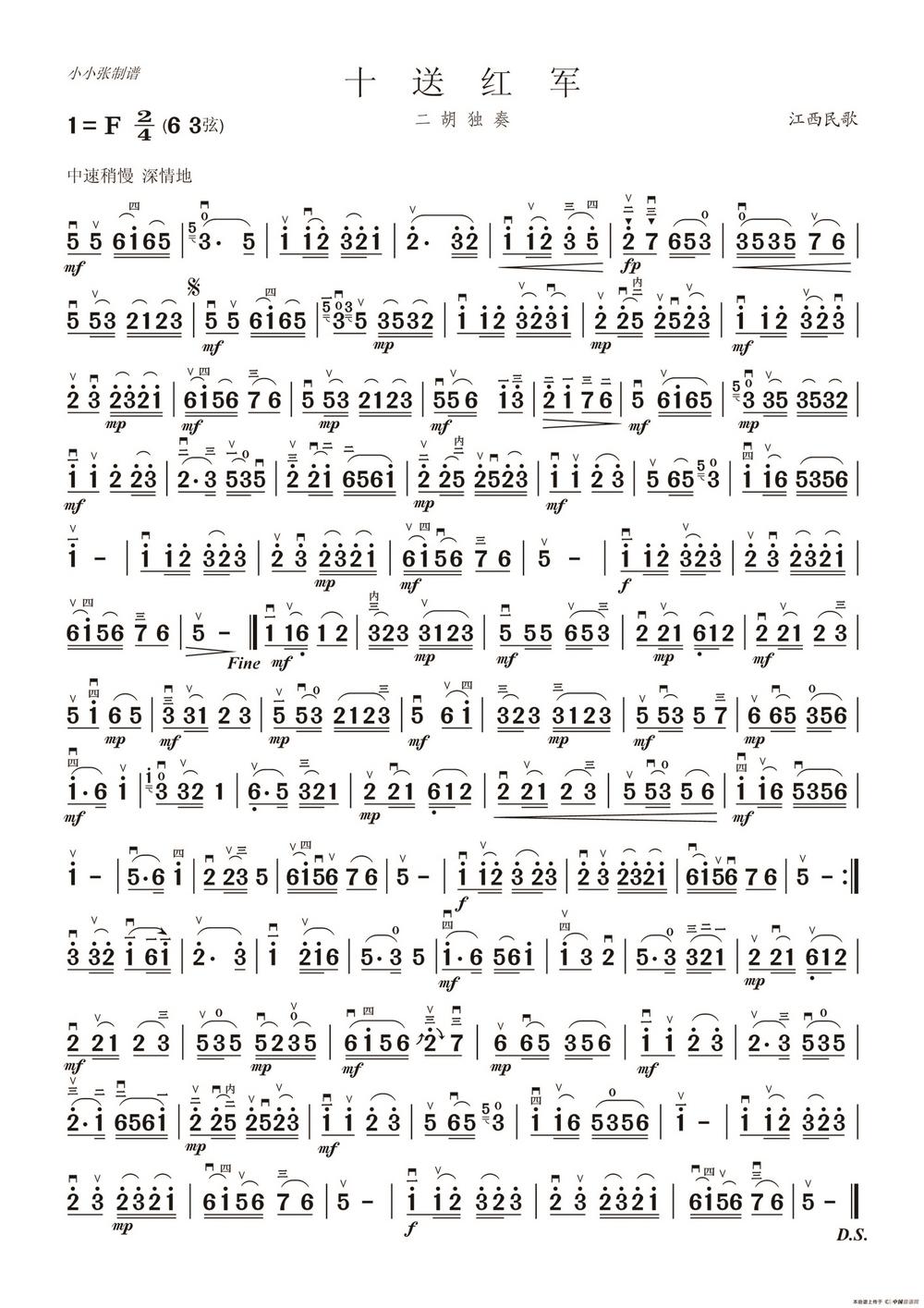

赣版《十送红军》形成于1961年,由张士燮作词、朱正本作曲,以送别中央红军长征为题材。这版《十送红军》名为十送,歌词中却只有六段,但在每一段因为添加了“里格”“介支个”两个衬词,使其具有浓厚的江西味道。2001年6月,电视剧《长征》曾将该版《十送红军》作为贯穿全剧的音乐主旋律,更是使这个版本家喻户晓。

中央红军撤离苏区是被迫的,是第三次“左”倾教条主义不断发展的恶果。1931年六届四中全会后,王明“左”倾教条主义在党中央领导机关内占据了统治地位,推行了一条不符合中国革命实际的错误路线,造成各革命根据地和红军的巨大损失。

在中央苏区内,博古等人在政治上错误推行“左”倾教条主义;军事上,李德等人则机械推行“寸土必争”的消极防御方针,与国民党军队优势兵力拼消耗,中央苏区逐渐萎缩。

1934年4月,国民党军占领广昌、建宁等地后,蒋介石对中央苏区中心地区发动全面“围剿”。面对敌情,“左”倾冒险主义领导者又以“六路分兵”“全线抵御”作应对,结果为敌所制,使红军陷入更加被动的局面。此时,志得意满的蒋介石,9月下旬在庐山秘密召开军事会议,在对中央苏区第五次“围剿”的基础上,重新调整了兵力部署,并在德国军事顾问策划下,制订了一个旨在彻底“剿灭”中央红军的“铁桶计划”,以期一个月内将中央苏区的红军彻底歼灭。

然而,就在庐山军事会议结束当晚,这份“绝密”的“铁桶计划”就落在了共产党人手中。中央红军实施战略转移的准备工作不得不加快进行。长征的准备工作此前已在以博古、李德、周恩来组成的“三人团”指导下广泛地开展起来。长征的思想动员,考虑到保密需要,没有明说。但从兵员补充、训练,粮食、经费、被装的大力保障到各作战部队的调动集结中,有许多红军指战员都预感到中央红军要退出中央苏区了。

从1929年初,毛泽东、朱德率领红四军离开井冈山地区,向赣南、闽西发展已过数年。在此期间,红军在艰苦斗争中由小变大、由弱变强,特别是古田会议确立“思想建党、政治建军”原则,从根本上划清了新型人民军队同一切旧式军队的界限。从此,打仗、筹款和做群众工作成为红军一体推进的三项主要任务。群众也从“打土豪、分田地”的动员号召中,从红军“三大纪律、八项注意”和苏区干部的好作风中,认识到红军是真正的子弟兵。

得知部队要转移的消息,数万男女老幼在于都河各个渡口含泪送别红军。

赣版《十送红军》中“十万百姓泪汪汪、恩情似海不能忘。红军啊,革命成功(介支个)早回乡。”“双双(里格)拉着长茧的手,心像(里格)黄连脸在笑,血肉之情怎能忘红军啊,盼望(里格)早日(介支个)传捷报……”的歌词生动诠释这份深情,送别红军的情景历历在目。

1934年10月10日晚,中央红军各部向指定地域开进集结,万里长征就此开始。

陕版:红四方面军撤离川陕苏区

1958年《民间文学》两度刊发陕西汉中镇巴的《十送》,因此陕版《十送红军》形成的时间应该更早。歌词中的“南山”“兔儿崖”“七里湾”“八角山”“通江”“巴山”等都是川陕革命根据地的地名,这版《十送红军》中的部队是川陕苏区的红四方面军。

红四方面军原是鄂豫皖苏区的主力红军,因第四次反“围剿”失利,只得突围转战3000余里,于1932年12月下旬进入川东北和陕南交界地区, 创建了以通江、南江、巴中三县为中心的川陕新苏区。在当地革命力量和各族群众的配合支持下,苏区不断发展壮大。到1933年秋,川陕苏区拓展到23个县、面积4.2万平方公里,苏区人口500万人口、红四方面军发展到了5个军8万余人,在战略上形成了雄踞川北,背靠巴山,东可以出鄂西北,西可进成都平原,北窥陕南,南逼江东地区万县、燮门刘湘老巢之势,川陕苏区进入鼎盛时期。在1934年1月召开的中华苏维埃第二次全国代表大会上,毛泽东评价说:“川陕苏区是中华苏维埃共和国的第二个大区域。川陕苏区有地理上、富源上、战略上和社会条件上的许多优势。”〔余伯流《川陕苏区的历史地位与张国焘的功过评说》)因此,在中央红军长征出发后,川陕苏区成为目标地之一。

1935年1月15日至17日,遵义会议召开。会议作出北渡长江、赤化全川,在四川重建苏维埃运动的大本营的决策。同时,电令红四方面军“宜迅速集结部队,完成进攻准备,于最近时期实行向嘉陵江以西进攻。”〔解放军出版社1993年版《中国工农红军第四方面军战史资料选编》〈川陕时期·下〉)西渡嘉陵江意味着红四方面军即将离开川陕苏区,这对红四方面军来说,是一个艰难的选择。但是为了革命大局, 红四方面军还是把渡江策应中央红军作战,作为压倒一切的头等战略任务来执行。

渡江作战,渡河器材是个大问题。此前,川军西逃时,已经将东岸所有的船只或烧毁或击沉。要渡过嘉陵江,只能自己动手造船。为隐蔽红军意图,徐向前选定在苍溪和阆中之间的塔子山背后的王渡场作为造船场,所有的作战准备始终处在神不知、鬼不觉的状态下进行。1935年3月27日下午,一队队、一簇簇的人流,抬着木船、竹筏迈着沉重的步伐,向凉风垭的主峰缓慢前进。经过军民的共同努力,70多只木船、3座浮桥的构件,硬是在一夜之间从30 里外翻越凉风垭大山,被抬到了塔子山下。

陕版《十送红军》的第九段“九送红军到通江,通江河上船儿忙,千军万马河边站,十万百姓泪汪汪,红军啊!眼望江水断肝肠。”就是对苏区群众送别红四方面军渡江作战的情形。

强渡嘉陵江战役从3月28日开始,至4月21日结束,历时24天。这一战役的胜利,不仅打破了蒋介石“川陕会剿”计划,牵制了大量川军于川西地区,从而有力地配合了中央红军西入云南、北渡金沙江的战略行动,为红一、红四方面军会师创造了有利条件。

黔版:红三军七千里

转战到黔东

黔版《十送红军》中的部队是贺龙率领的红三军。红三军原是湘鄂西苏区的主力红军,由红二军团缩编而成。因“左”倾错误的影响,到1932年秋,红三军未能打破国民党军第四次“围剿”,被迫退出洪湖苏区。

1934年5月初,红三军辗转到达重庆的彭水,在敌军的围追堵截之下,部队只剩下3000多人。看到部队的情况,贺龙沉痛地对关向应和夏曦说:“野鸡有个山头,白鹤有个滩头,红军没有根据地怎么能行?”根据敌情的变化,红三军选择进入贵州。5月14日,红三军从彭水县进入沿河县后坪境内。6月19日,红三军抵达德江枫香溪。当晚,中共湘鄂西中央分局在这里开会讨论红军前途问题。会议作出了三项决定:“(一)建立黔东革命根据地;(二)恢复红三军中的党团组织和政治机关;(三)组织干部大队,深入各地发动群众。”(中共党史出版社2022年版《黔东革命根据地史》)

黔东是一个多民族聚居地区。贺龙军长自青年时代起,就长期在湘黔边界民族地区从事革命活动,与这里的各族群众建立了深厚的感情,不少红军指战员也是来自于湘鄂川黔边的少数民族,这就使得红三军贯彻执行党的民族政策更加主动、更加自觉。1934年7月,黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会通过《关于苗族问题决议》,使苏区少数民族群众的权益得到前所未有的尊重和保护。特别是在73个乡苏维埃范围内,10万余人参加了土地革命运动,穷苦农民得到梦寐以求的土地,高兴地说:“红军来了,穷人的骨头也重了几斤!”

红三军进入黔东后,所到之处都受到各族群众热烈欢迎。他们冒着生命危险在人力、物力上支援红军,并给红军游击队送情报、做向导、抬担架。“吃菜要吃白菜心,当兵就要当红军”成为群众的心声,黔东各族优秀儿女3000多人参加红军,一下子使红三军得到壮大,“枪多人少”的局面得到根本改观。

黔东苏区的发展壮大令川湘黔军阀坐立不安,三省协同“会剿”不断,红三军只能依托根据地与敌周旋,这使得红军不能在一个地方长期驻扎。当时,红三军离开沿河晓景,晓景的人民群众编了很多灯词、民歌来歌颂红军,其中《十送红军》就是其中一首。这一版《十送红军》共有十段,取当地土家花灯戏的曲调,歌词中“干人”“苞米面”“翻火域”等方言俗语体现了贵州特色。

一送红军出大门,全村阖邻依篱笑脸泪盈盈,糕茶淡饭未曾尝,为着干人急急忙忙奔前程。

二送红军出村口,几番回首三脚两步难行走,难言红军恳情熏,万古千秋永远铭记在心头。

三送红军出了场,战旗飘飘人欢马嘶军号响,似龙赛虎雄纠纠,将军战士人人无不心欢畅。

四送红军大路旁,千人心意随着你们把路上,虽是一把苞米面,做饭难餐礼轻物薄情意长。

五送红军过石桥,水波涟漪再留亲人住一宵,离别一日似一年,难开笑脸亲人一走心内焦。

六送红军过小河,眼泪如梭千言万语难述说,祝你们一路平安,身心无恙人强马壮照山河。

七送红军翻火域,眼看亲人还有几时来此过,愿你们旗开得胜,云散天霁红日东升唱凯歌。

八送红军转过湾,脚踏尘土步市离开亲人远,此去何日重相见,露宿风餐我们难以把心安。

九送红军三里三,披星戴月攀山涉水过大川,此去关山千万重,家乡依回别时容易见时难。

十送红军千里远,路途茫茫无奈太阳已西偏,朝行夜宿多保重,杀尽土豪但愿你们早归还。

——中共铜仁地委党史资料征集办公室《红军在黔东》

红三军在苏区群众的支持下,打退国民党军进攻,一个包括沿河、德江、印江、松桃、酉阳、秀山等县地域,纵横200里,人口近10万的红色苏区基本形成,并迅速成长为中央红军长征前全国仅存的八块主要革命根据地之一。3个月后,作为中央红军长征先遣队的红六军团进入贵州,目标:黔东苏区。

红六军团军团长萧克将军这样评价黔东革命根据地的历史作用:“红军有了这块不算大的根据地,在战略上、精神上有依托,得以争取某种程度的主动。同时由于红军工作的恢复和加强,就保存了有生力量,在四川、湖北、贵州广大地区保持了红军的强大政治影响。”(解放军出版社1994年版《红六军团征战记》〈上〉)

湘版:红二、红六军团再赴征途

1934年8月7日,任弼时、萧克、王震等率红六军团从湘赣苏区突围西征。红六军团历时78天,经过大小百余战,突破湘、粤、桂、黔四省敌军的围追堵截,终于在10月24日与黔东苏区的红三军在木黄胜利会师,会师后红三军恢复红二军团番号。木黄会师是长征史上的第一次大会师,从此,“来自两个战略区的两支红军,结成了一个团结战斗的整体,形成了一支强大的战略突击力量,为完成新的更重大的政治、军事任务奠定了可靠的基础。”(解放军出版社2017年版《中国工农红军第二方面军战史》)

红二、红六军团会师的时候,中央红军已于三天前(1934 年10月21日)冲破国民党敌军第一道封锁线,并沿着红六军团走过的路线长征。任弼时、贺龙等人在对全国的革命形势进行研究分析后,确定了红二、红六军团的行动方向,那就是东进湖南,打乱敌人的军事部署,配合和策应中央红军的战略转移。10月28日,红二、红六军团主力撤离黔东,发起湘西攻势。

1934年11月 16日,红二、红六军团设伏十万坪,歼敌 2000余人,并乘胜占领永顺、大庸和桑植县城。此后,红二、红六军又主动出击、扩大战果,特别是进攻辰州、占领桃源、袭扰常德,共击溃、歼灭国民党军近 20 个团,迫使正与中央红军作战的国民党湘军主力回援,为中央红军分担了军事压力,并起到了威胁国民党军侧翼与钳制印江、思南黔军的目的,为中央红军转兵贵州创造了条件。

遵义会议后,红二、红六军团按照中央部署,依托湘鄂川黔新苏区,对中央红军在川滇黔边的军事行动予以战略配合。从1935年2月开始至是年8月初,红二、红六军团先后组织战役战斗30余次,牵制吸引了大量国民党军。1935年9月29日,在石门的磨岗隘,红二、六军团召开积极分子会议,总结反“围剿”斗争,任弼时代表省委和军委分会作了总结发言。他说在总结这一阶段斗争中所指出:“在配合主力红军与其他苏区上, 是尽了我们的力,完成了历史任务的。”〔 中央文献出版社2014年版《任弼时传》)

1935年10月,中央红军已先行北上,红四方面军则退至川康边界。蒋介石集结了130个团,加上地方武装,合30万之众, 对红二、红六军团及湘鄂川黔苏区发起“围剿”。

为保存有生力量,中共湘鄂川黔省委决定突围远征。1935年11月19日,红二、红六军团从湖南桑植出发长征,这也是长征中最后出发的一支红军主力。

当时,苏区群众沿路相送,含泪唱起了《十送红军》。湘版《十送红军》采桑植民歌曲调,歌词共十段,后由金志武讲唱、李忠文收集,《湘鄂川黔苏区革命文化史料汇编》一书将其收录。

一送红军下南山,秋风细雨满面寒。树树梧桐叶落完,红军几时再回山?

二送红军大路旁,红漆桌子路边放。桌上摆着送行酒,祝贺红军打胜仗。

三送红军上大道,锣儿无声鼓不敲。双双拉着长茧手,心藏黄连脸在笑。

四送红军过高山,山山包谷金灿灿。包谷本是红军种,撒下种子红了天。

五送红军澧水河,鸿雁阵阵空中飞。鸿雁能传书和信。捎信多把革命说。

六送红军兔儿岩,两只兔儿哭哀哀。禽善能知人心意。血肉深情分不开。

七送红军七里博,七里湾里一块田。凉风阵阵稻谷香,新米上市人走远

八送红军八哥山,两只八哥吐人言。红军哥哥莫走远,财主回来要倒算。

九送红军过大江,江水茫花船人忙,眼望江水肚肠断,千万百姓泪汪汪,

十送红军转回来,武陵山巅搭高台。盼望红军打胜仗, 盼望红军早回来。

——中国书籍出版社1995年版《湘鄂川黔苏区革命文化史料汇编》

一部长征史,就是一部反映军民鱼水深情的历史。四版《十送红军》,虽然歌词、曲调各异,形成的时间、地域也不同,但是蕴含的情感是相通的,那就是红军和苏区人民那种血肉相连、不可分离的鱼水深情,这也是红色歌谣之所以能传唱至今的根源所在。