乌江蜿蜒如带,梵净山云蒸霞蔚。近年来,在黔东这片土地上,基层治理有效、产业兴旺发达、环境整洁宜居、乡风文明和谐、协作帮扶有力,铜仁的乡村大地充满了生机与活力,展现了乡村全面振兴的铜仁实践与担当。从松桃牛郎的“合约食堂”到江口云舍的土家风情,从德江天麻的“药财”传奇到碧江万山的文旅融合,一幅“产业兴、生态美、乡风淳、治理优、百姓富”的和美画卷正徐徐展开。

1.

党建引领:激活基层治理“神经末梢”

我市始终将党建引领贯穿于乡村建设的全过程,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,为乡村建设注入强大动力。

松桃苗族自治县太平营街道创新“1+3+N”非诉纠纷化解机制,把人民调解、行政调解、司法调解有机融合,近三年成功调处矛盾纠纷2000余件,实现“小事不出村、大事不出镇”。碧江区则以“多网合一”破解基层治理难题,将党建、综治、司法等网格整合为“一张网”,配备5177名网格员,构建起“全链条”数字化治理体系,坝黄镇宋家坝村依托智能平台实现火险预警、农事监管等精准服务,连续三年保持“零事故”。

思南县通过建强基层组织 “桥头堡”,扎实开展“排队抓尾、双整双创”行动,培育先进乡镇党委、先进村(社区)党组织,整顿后进党组织,深化乌江流域党建联盟工作机制,建立“先进带后进、强村帮弱村、弱村抱团发展”模式,凝聚起基层党组织引领发展的强大合力。同时,该县注重基层队伍“领头雁”的培养,选派优秀村(社区)干部跟岗学习,动员干部进行学历提升,开展职业技能培训,申报市级乡土人才,不断提升基层干部的能力素质。

万山区则以“一中心一张网十联户”治理机制为载体,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理等工作,建立以联户、网格为依托的安全防线,推行网格化管理、计分制管理、修订村规民约等,建立健全村级社会治理机制,将村民得分情况与村级集体经济收益分红挂钩,不断健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,努力建设充满活力、和谐有序的善治乡村。

2.

产业兴村:“小特产”撬动大市场

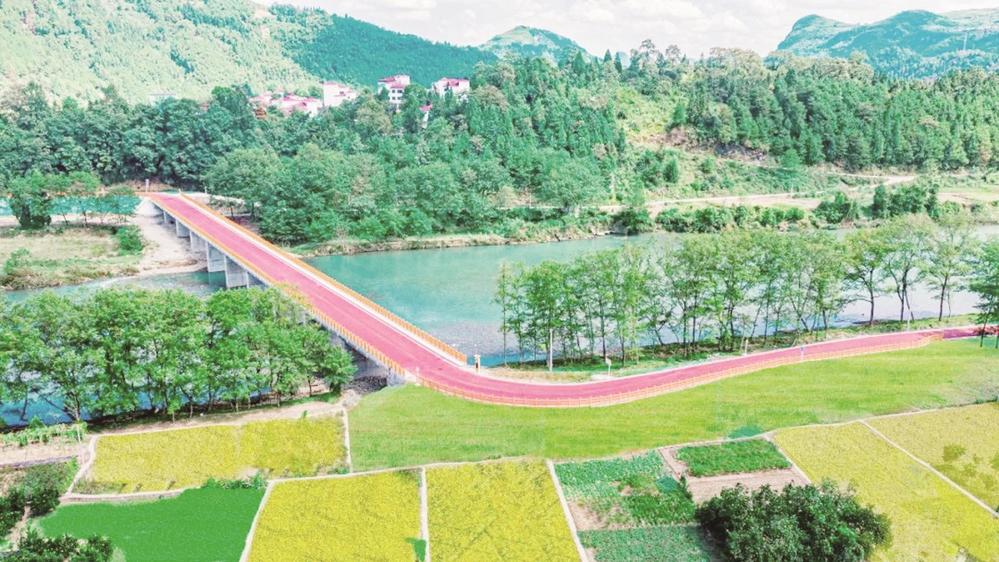

乡村全面振兴,产业是根基。近年来,铜仁聚焦强基层组织、强集体经济、富农民口袋、富农民脑袋的“两强两富”目标,创新实施“强村富民”行动,探索成立强村富民公司、工坊、金融、人才服务 “四个平台”,明确龙头企业带动、资产资源入股、提供社会服务、组织订单生产、承接工程项目 “五种路径”,不断发展新型农村集体经济。

德江县泉口镇以“黄金芽”茶叶为突破口,通过“公司+合作社+农户”模式,建成标准化茶园1.4万亩,带动群众增收。江口县双江街道成立强村富民综合发展有限公司,整合资源发展城市经济,与贵州江口梵净文化体育培训中心签订7.8万元租赁协议,年增收40万元。

沿河土家族自治县官舟镇通过“村村合股联营”模式,整合全镇40个村(社区)的集体经济组织、股份合作社,利用资产入股成立集体经济公司,组建带货直播间,发展村级联营超市,开展实体经济新业态,带动销售额突破百万元。

松桃苗族自治县通过县乡村三级联动联带联推,28个强村富民公司带领27个乡镇,开工坊、建项目、兴产业,盘活资源带动数万群众实现在家门口就业。盘信镇六塘村整合资金,盘活闲置资产,建立30万羽生态蛋鸡标准化养殖场,借助东西部协作东风,产品远销大湾区,村集体经济实现零的突破。

碧江区滑石乡则立足自身优势,引导各村集体经济组织因地制宜发展“白水贡米”以及仙草、果蔬、生态养殖等特色产业,通过培养本土人才、外聘专业人才,解决村集体经济经营能力缺乏的难题,推行种植管理“八个统一”方法,实现全产业链发展,不断壮大村集体经济,带动群众增收。

全市中药材产业异军突起。铜仁依托“梵净药库”资源,打造“两山两江”产业带,德江天麻、印江黄精、江口淫羊藿等道地药材声名远扬。国药集团同济堂在江口县建成全国最大淫羊藿种苗基地,采用“六统一”标准种植,带动21603户农户增收。

3.

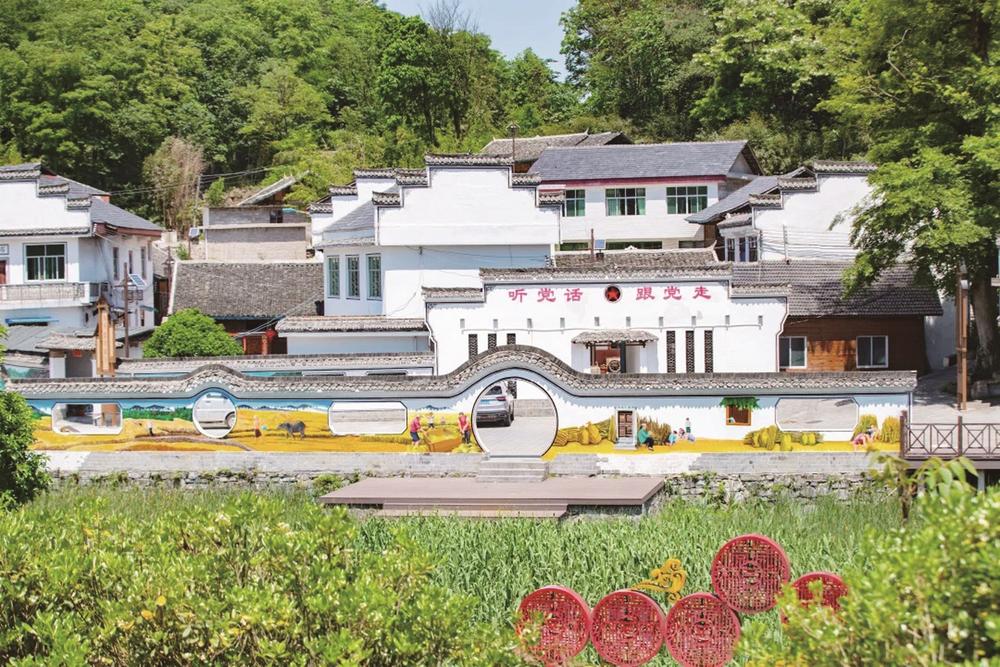

生态塑形:山水田园焕新颜

围绕“四在农家·和美乡村”建设,我市大力整治农村人居环境,村容村貌得到了显著提升。

江口县以农村人居环境整治为契机,以打造“四在农家·和美乡村”为切入点,以农村垃圾革命、污水革命、厕所革命、村容村貌革命为主攻方向,以农村“清、建、改、管”为抓手,加大投入力度,补齐农村人居环境短板,完善农村基础设施,全力推进农村人居环境综合整治,建设美丽宜居乡村。太平镇云舍村保留土家吊脚楼风貌,发展乡村旅游,年接待游客超50万人次,村民人均收入突破3万元。

石阡县大沙坝乡任家寨村利用水源优势发展桶装水产业,不仅壮大了村集体经济,还通过改善村庄环境,打造宜居宜业的美丽乡村,让村民的生活更加舒适美好。玉屏侗族自治县推行“微菜园、微花园、微果园”改造,33户农户获评“美丽庭院”示范户,实现“一路一景、一户一韵”。碧江区漾头镇九龙村依托莞铜协作资金,建成叁莳民宿、露营基地等场所,带动153户群众增收。

4.

文化铸魂:移风易俗树新风

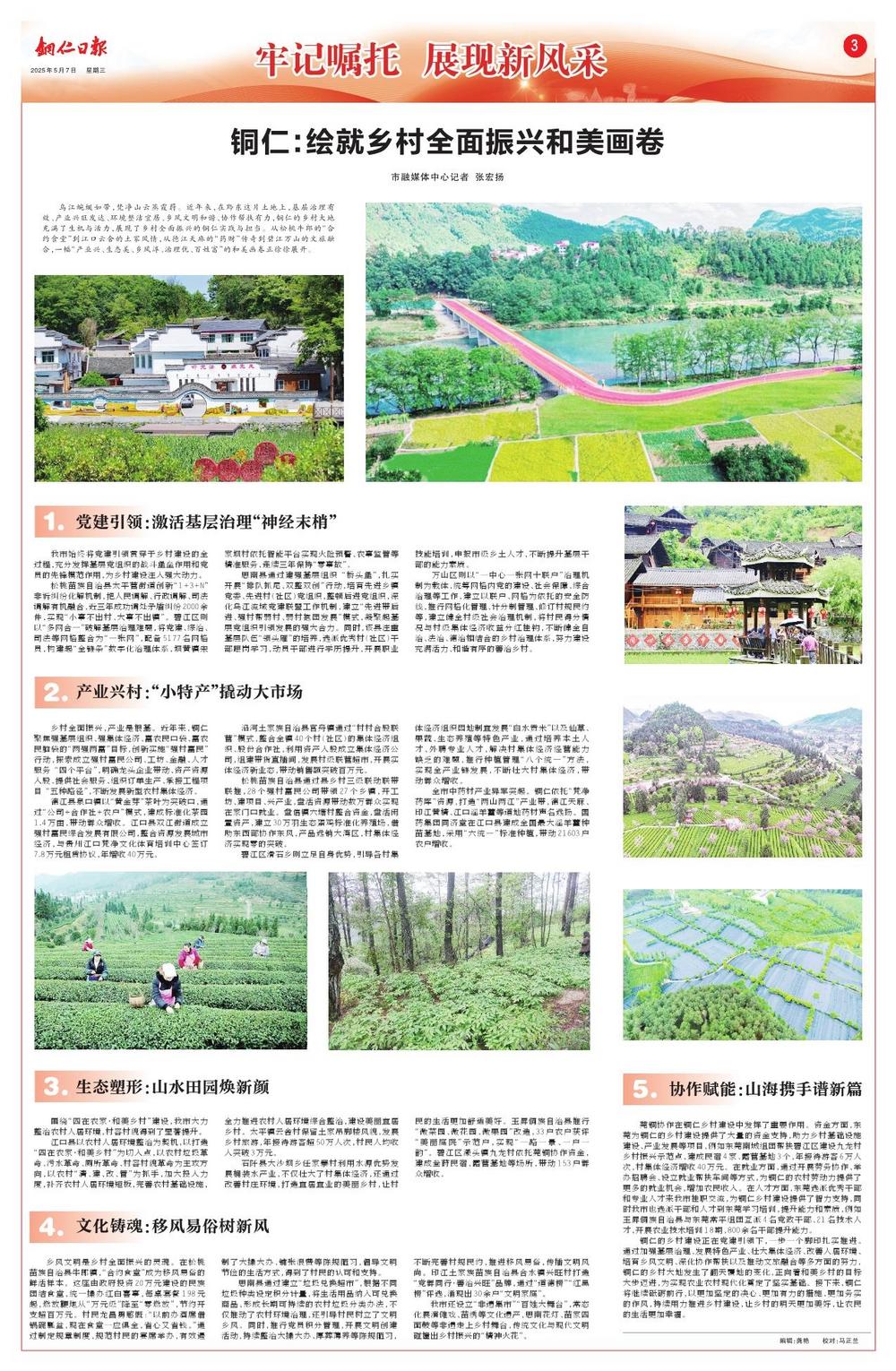

乡风文明是乡村全面振兴的灵魂。在松桃苗族自治县牛郎镇,“合约食堂”成为移风易俗的鲜活样本。这座由政府投资20万元建设的民族团结食堂,统一操办红白喜事,每桌套餐198元起,燃放鞭炮从“万元级”降至“零燃放”,节约开支超百万元。村民龙昌勇感慨:“以前办酒席借锅碗瓢盆,现在食堂一应俱全,省心又省钱。”通过制定规章制度,规范村民的宴席举办,有效遏制了大操大办、铺张浪费等陈规陋习,倡导文明节俭的生活方式,得到了村民的认可和支持。

思南县通过建立“垃圾兑换超市”,根据不同垃圾种类设定积分计量,将生活用品纳入可兑换商品,形成长期可持续的农村垃圾分类办法,不仅推动了农村环境治理,还引导村民树立了文明乡风。同时,推行党员积分管理,开展文明创建活动,持续整治大操大办、厚葬薄养等陈规陋习,不断完善村规民约,推进移风易俗,传播文明风尚。印江土家族苗族自治县合水镇兴旺村打造“党群同行·善治兴旺”品牌,通过“道德榜”“红黑榜”评选,涌现出30余户“文明家庭”。

我市还设立“非遗集市”“百姓大舞台”,常态化展演傩戏、苗绣等文化遗产,思南花灯、苗家四面鼓等非遗走上乡村舞台,传统文化与现代文明碰撞出乡村振兴的“精神火花”。

5.

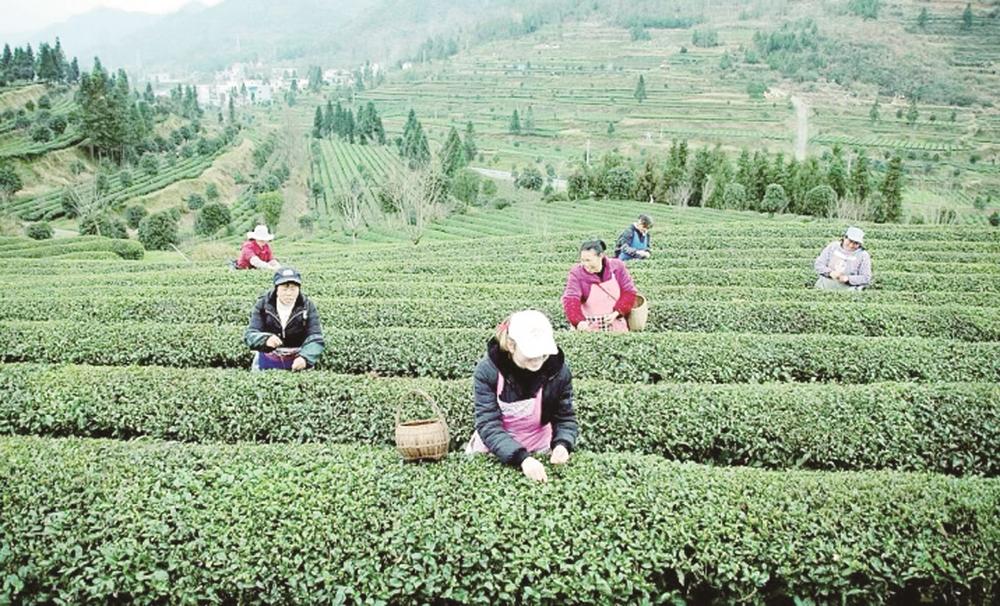

协作赋能:山海携手谱新篇

莞铜协作在铜仁乡村建设中发挥了重要作用。资金方面,东莞为铜仁的乡村建设提供了大量的资金支持,助力乡村基础设施建设、产业发展等项目,例如东莞南城组团帮扶碧江区建设九龙村乡村振兴示范点,建成民宿4家、露营基地3个,年接待游客6万人次,村集体经济增收40万元。在就业方面,通过开展劳务协作、举办招聘会、设立就业帮扶车间等方式,为铜仁的农村劳动力提供了更多的就业机会,增加农民收入。在人才方面,东莞选派优秀干部和专业人才来我市挂职交流,为铜仁乡村建设提供了智力支持,同时我市也选派干部和人才到东莞学习培训,提升能力和素质,例如玉屏侗族自治县与东莞常平组团互派4名党政干部、21名技术人才,开展农业技术培训18期,800余名干部提升能力。

铜仁的乡村建设正在党建引领下,一步一个脚印扎实推进。通过加强基层治理、发展特色产业、壮大集体经济、改善人居环境、培育乡风文明、深化协作帮扶以及推动文旅融合等多方面的努力,铜仁的乡村大地发生了翻天覆地的变化,正向着和美乡村的目标大步迈进,为实现农业农村现代化奠定了坚实基础。接下来,铜仁将继续砥砺前行,以更加坚定的决心、更加有力的措施、更加务实的作风,持续用力推进乡村建设,让乡村的明天更加美好,让农民的生活更加幸福。