初夏,几场透雨过后,万山的枞树林迎来了一场生命的盛宴。一种让当地人垂涎的美味——枞菌,悄然从湿润的腐殖土中探出了头。这种至今无法实现人工大规模种植的野生山珍,不仅是餐桌上的珍馐,更成为解码万山生态的独特“密钥”。

枞菌,学名松乳菇,也被称为松菇、枞树菌、重阳菌等,隶属真菌门红菇科乳菇属,常见的有红(黄)、乌两种。其肥厚鲜嫩的肉质、醇厚鲜美的味道,让它成为市场上的抢手货。

入夏时分,万山的菜市场和交通要道旁,总能看到群众售卖枞菌的身影。带着林间晨露的枞菌,被细心地按颜色、大小分拣,摆放在塑料袋或竹筐里,等待着食客们将这份山野美味带回家中,或是端上餐馆的餐桌。

“这些枞菌都是山林里野生的,每天现采现卖。黄枞菌30元一斤,乌枞菌能卖到50元一斤,一年下来能有几千元的收入。”卖菌子的吴爷爷笑容满面地说。万山区铜飨食府老板周化望表示:“枞菌是我们餐馆的招牌菜,很受顾客欢迎,每年要在市场上收购300斤—500斤,采购成本大概在2万元。”小小的枞菌,既丰富了市民的味蕾,又为群众拓宽了增收渠道。

枞菌为何能在万山大量生长?带着这样的疑问,笔者向专业人士请教。“枞菌对生长环境要求极高,需要优质的生态条件。针叶林与阔叶林混交之处,落叶在土壤中形成腐殖质,孕育出丰富的有机物和微生物,为枞菌提供了充足养分。雨后湿润、温度适宜的树林,则为其生长创造了绝佳环境。”市农业农村局食用菌专班副高级农艺师李家发解释道。

为了一探究竟,笔者跟随高楼坪乡兴中村的“捡菌达人”周权柳,清晨六点便踏入一片杉树与枞树混生的山林。在周权柳的指引下,大家很快就发现了枞菌的踪迹。他对这片山林的每一处角落都了如指掌,熟知红枞菌和乌枞菌的生长区域。交谈中得知,这里曾经是一片荒山。20多年前,村里开始大规模植树造林,周权柳也是参与者之一。如今这片成林的树木,不仅重塑了山林的生机,更为枞菌生长提供了温床。每年5月到10月的农闲时节,他都会来捡菌,一年下来至少能有5000元额外收入。

眼前绿意盎然、山峦叠翠的景象,很难让人联想到这里曾是岩石裸露的荒山。过去,受历史因素影响,万山曾出现过乱砍滥伐现象,植被遭到严重破坏,上世纪90年代森林覆盖率一度低至30%左右。为遏制生态恶化,自2000年起,万山相继实施封山育林、植树造林工程,并推行林长制,开展常态化巡护。

万山区林业局副局长吴治蓉介绍:“2024年,全区完成营造林4万余亩,除治松材线虫病疫情面积3.6万亩。600余名生态护林员每日坚守岗位,全年未发生重大森林火情和人员伤亡事故。目前,全区森林管护面积达87.69万亩,森林覆盖率提升至67.71%。”

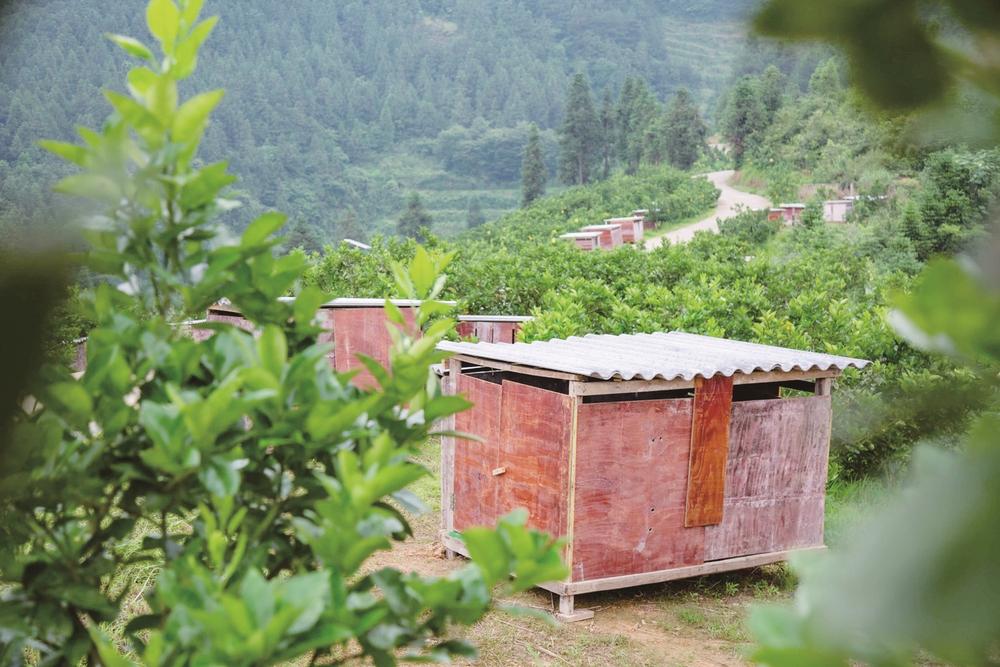

随着生态环境持续改善,万山的林业产业也在不断优化升级。当地依托丰富的森林资源,因地制宜发展林下经济,油茶树、山桐子树种植与中药材培育齐头并进,林下养鸡、养蜂等项目蓬勃发展,越来越多的群众从中受益。

“2024年,全区发展特色林业产业1.5万亩,其中新造油茶1万亩、山桐子0.5万亩;完成林下经济经营和利用林地面积23.3万亩,实现产值6.4亿元,亩均产值2746元。”吴治蓉说。

人不负青山,青山定不负人。万山区始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,在守护生态本底的同时,将丰富的林地资源转化为发展优势。一朵朵小小的枞菌,见证着万山从生态破坏到生态振兴的蜕变,也诠释着绿色发展为当地带来的无限可能。