1、牙璋(复制,原件藏于贵州省考古所)

出土:铜仁市碧江区方田坝遗址

发掘:贵州省文物考古研究所

年代:先秦时期

材质:石质

简介:石质牙璋,长5.5厘米,多阑刃形,刃沿微损。作为中华文明核心礼器,其形制可能由农具演化,兼具军权象征与祭祀功能。该器物与陕北石峁、三星堆等地牙璋同源,证实先秦时期锦江流域已参与中原礼制体系传播,填补了贵州牙璋考古空白,为研究长江中上游文明互动提供了关键节点证据,凸显贵州在中华文明多元一体格局中的早期纽带作用。

2、巴蜀图语印章(复制,原件藏于贵州省考古所)

出土:铜仁市沿河土家族自治县神坝渡遗址

发掘:贵州省文物考古研究所

年代:战国至西汉初期

材质:铜质

简介:青铜印章,直径3.8厘米,印背桥钮、阴刻飞鸟与倒S纹饰。飞鸟振翅形态呼应巴蜀“羽人通天”信仰,倒S纹或为雷电符号。此类图语集中出现于成都十二桥文化,该印章证实巴蜀文化沿乌江南传至黔东北。作为族群标识与宗教法器,其跨越地理屏障的传播轨迹,揭示了战国时期西南山地与盆地文明的文化渗透网络,为解密巴蜀文明南向扩张提供物证支撑。

3、铜钲

出土:铜仁市坝黄镇

发现者:村民杨志全

年代:战国时期

材质:铜质

简介:青铜行军乐器,通高42厘米,由钲体、柄和半圆形挂钮三部分组成,钲体呈喇叭状,上粗下细,柄为圆柱形,便于执握,柄末微裂。作为“六鼓四金”军乐核心,其鸣响可指挥军队进退,亦用于祭祀仪典。该器形制与吴越地区出土铜钲相似,佐证春秋战国时期楚文化经沅水西渐黔东,反映长江中下游与西南山地的军事文化互动,是研究先秦南方青铜礼乐制度传播的珍贵实物。

4、虎钮錞于

出土:铜仁市碧江区滑石乡新寨村上塘组

发现者:地方村民

年代:汉代

材质:青铜

简介:巴族青铜乐器高50厘米,顶立咆哮状虎钮,重达9.7公斤。虎钮造型源自巴人“廪君化虎”始祖传说,兼具军乐指挥与白虎崇拜双重功能。使用时悬挂击奏,声震山谷,既用于战场号令,亦见于祭祀仪典。该器将中原礼乐制度与西南族群图腾信仰熔铸一体,其形制传播轨迹揭示巴楚文化在武陵山区的深度交融。

5、铜鐎壶

发现地点:铜仁鹭鸶岩水库

发现人(捐赠者):龙科羽

年代:汉代

材质:青铜

简介:青铜行军器,带三足设计,集量具、炊具、警器功能于一身。夜间敲击可示警巡逻,加热设计适配山地行军需求,展现汉代军民器具的实用智慧。其形制承袭战国鐎斗传统,印证中原军事制度在西南喀斯特地貌中的适应性改造。作为贵州首现的完整鐎壶,填补了南方边疆军事文物谱系空白,为研究汉代西南驻军生活与后勤保障提供立体化实证。

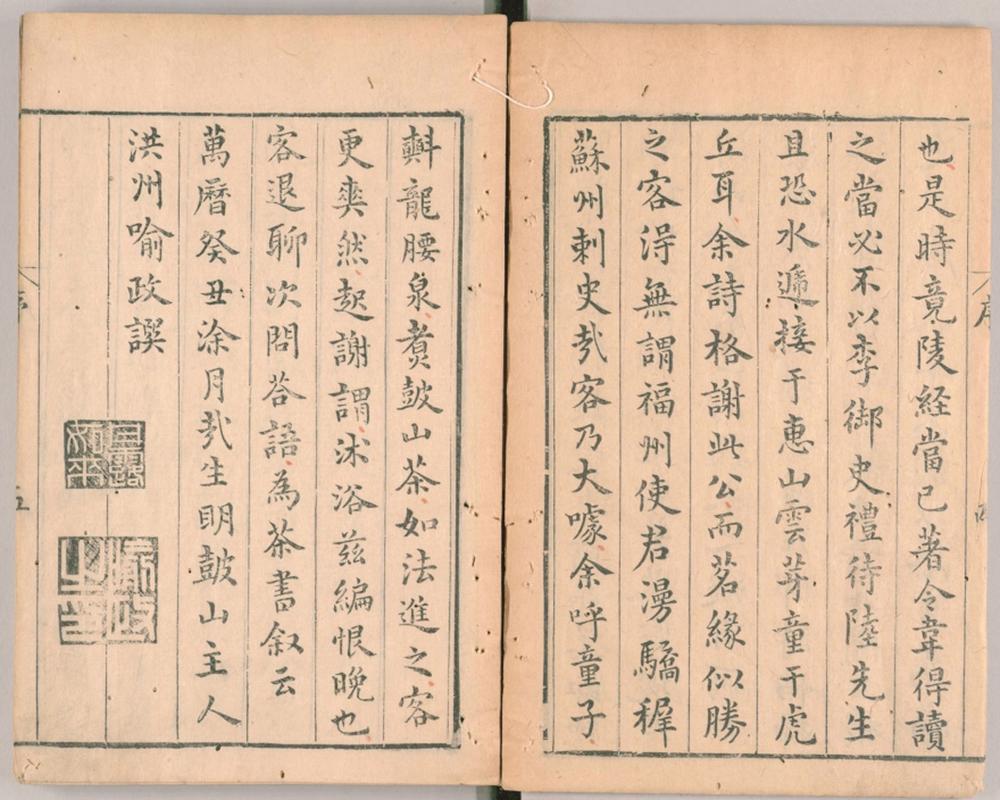

6、《茶书》(复制,原件藏于日本国立公文书馆)

作者:喻政(铜仁明代进士)

编撰年代:明代(约1612年)

材质:纸质

简介:明代茶学集大成之作,收录唐宋至明27种专著,含《茶考》等孤本。甲本经海路传藏日本国立公文书馆,乙本存南京图书馆,形成茶文化跨海传播双链。该书系统梳理茶史、制茶、品鉴体系,推动茶道从技艺升华为文化哲学。作为黔籍学者首部茶学丛书,既体现明代贵州文人的学术视野,更见证中华茶文化通过海上丝路走向世界的早期轨迹,具有文献学与文化交流双重价值。

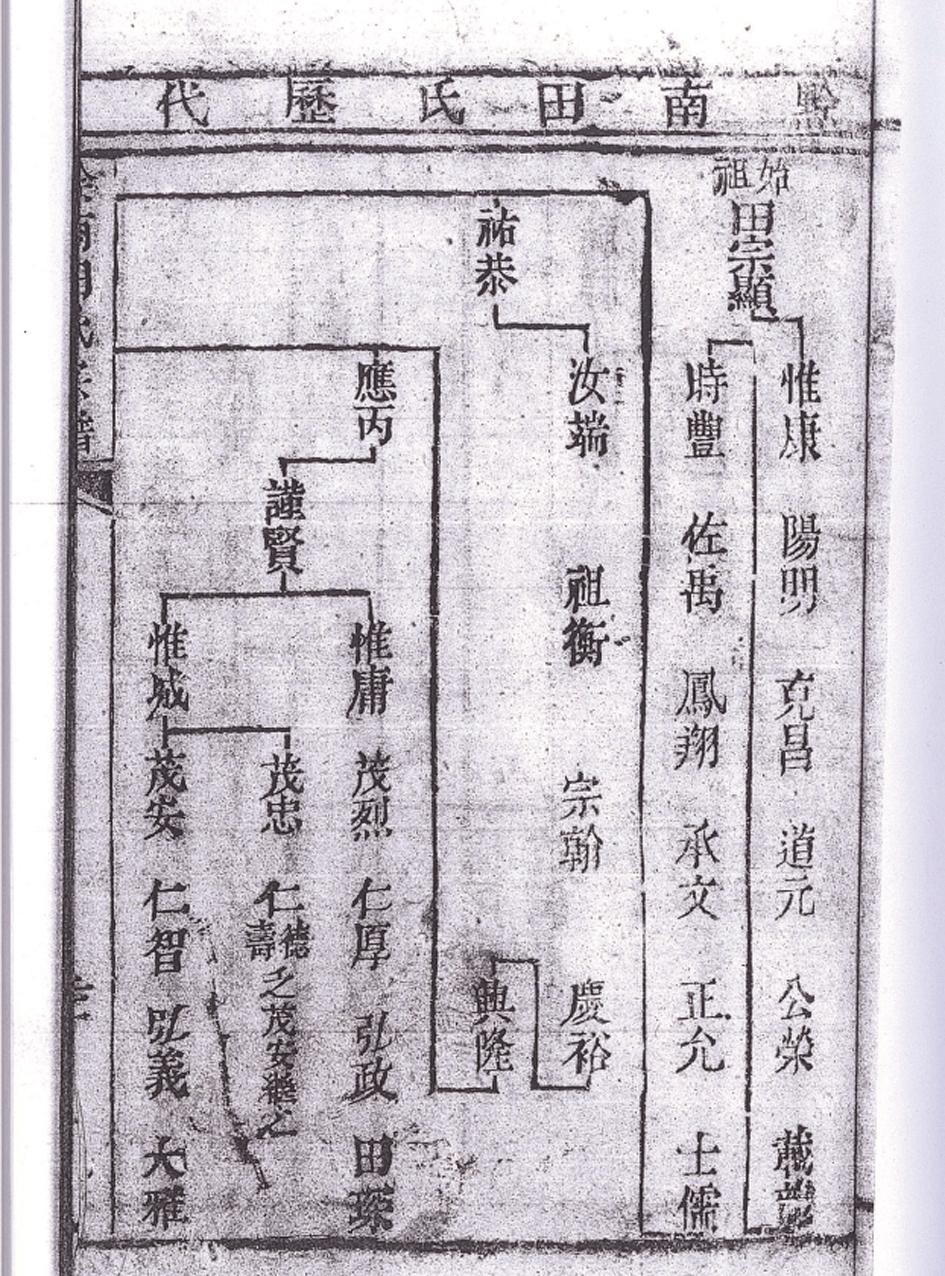

7、黔南田氏宗谱(复制,原件藏于铜仁印江田氏家族)

年代:清康熙三十五年(1696年)

类别:古籍/谱牒

材质:纸质

简介:《黔南田氏宗谱》初纂于南宋绍兴二十三年,历经宋、元、明、清四代续修增补,现存清康熙三十五年(1696年)木刻本为重要传世版本。宗谱记载隋开皇至明永乐田氏土司800余年世家档案,含27代世系,微观呈现中央王朝边疆治理策略实施过程。所录土司承袭仪轨、部族纠纷调解等独家史料,填补正史对西南土司制度运作机制记载的缺失,实证了中原宗法制度与西南族裔文化的创新性融合。

8、龙泉青瓷碗(复制,原件藏于沿河民族陈列馆)

出土:铜仁市沿河土家族自治县洪渡镇窖藏

年代:南宋

类别:瓷器

窑口:浙江龙泉窑

简介:粉青釉笠式碗,釉色莹润若玉,为龙泉窑鼎盛期代表作。其跨越千山万水现身乌江流域,折射南宋时期长江水道—沅水—乌江贸易网络的繁荣,揭示西南山地与东南沿海形成的经济共生关系。瓷器是中国青瓷工艺的巅峰之作,更是研究宋元西南商贸、交通史的重要实证。

9、宣威助顺匾

年代:清嘉庆二年(1797年)

类别:匾额(御赐)

材质:木制

简介:清嘉庆二年御赐牌匾,原悬挂于铜仁市碧江区中南门飞山宫正殿,借追封唐代侗族首领杨再思强化边疆统治。匾文“宣威助顺”蕴含双重隐喻:既彰显朝廷平定乾嘉苗民起义的武功,又通过神化地方信仰巩固皇权正统。该文物生动体现清廷“以神道设教”的治理智慧,将杨再思崇拜从民间信仰提升为国家祭祀,构建起西南少数民族对中央王朝的文化认同,是清代民族宗教政策立体实施的实物标本。

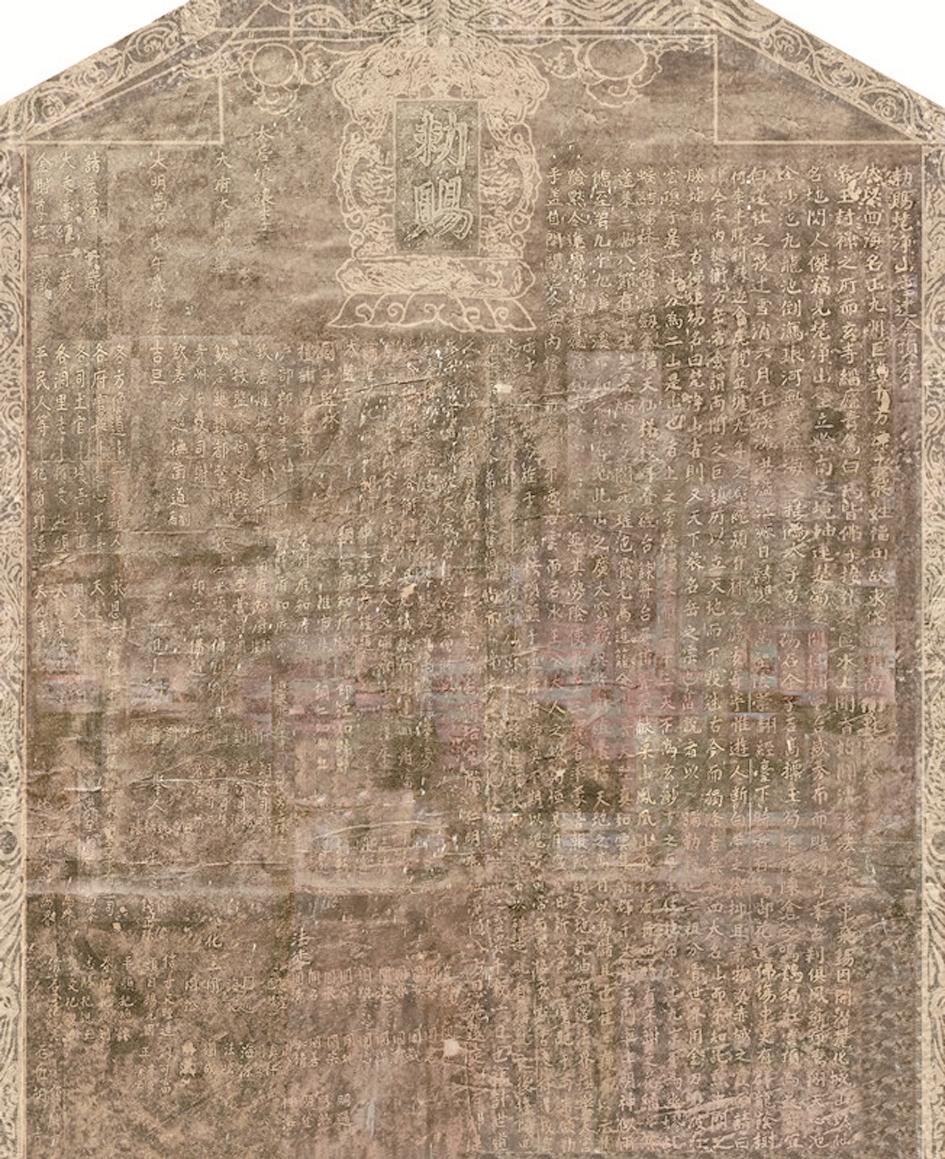

10、敕赐梵净山重建金顶序碑(拓片)

年代:明万历四十六年(1618年)

类别:碑刻

材质:青石

原碑地点:梵净山老金顶脚下

简介:碑高2.9米,碑心高1.85米、宽1.51米,碑额刻“敕赐”二字,饰腾龙纹与祥云纹。为明神宗万历皇帝敕封重建梵净山金顶正殿而立,碑文由北京户部郎中李芝彦撰写,是梵净山佛教复兴的标志性文物。碑文记载了梵净山的地理风貌、佛教地位及重建始末,是现存最早系统描述梵净山的文献。标志着梵净山从地方性信仰升格为国家级佛教圣地,反映了明朝通过佛教教化强化西南边疆统治的策略,体现明代贵州多民族文化交融。

(铜仁博物馆)