一路向西

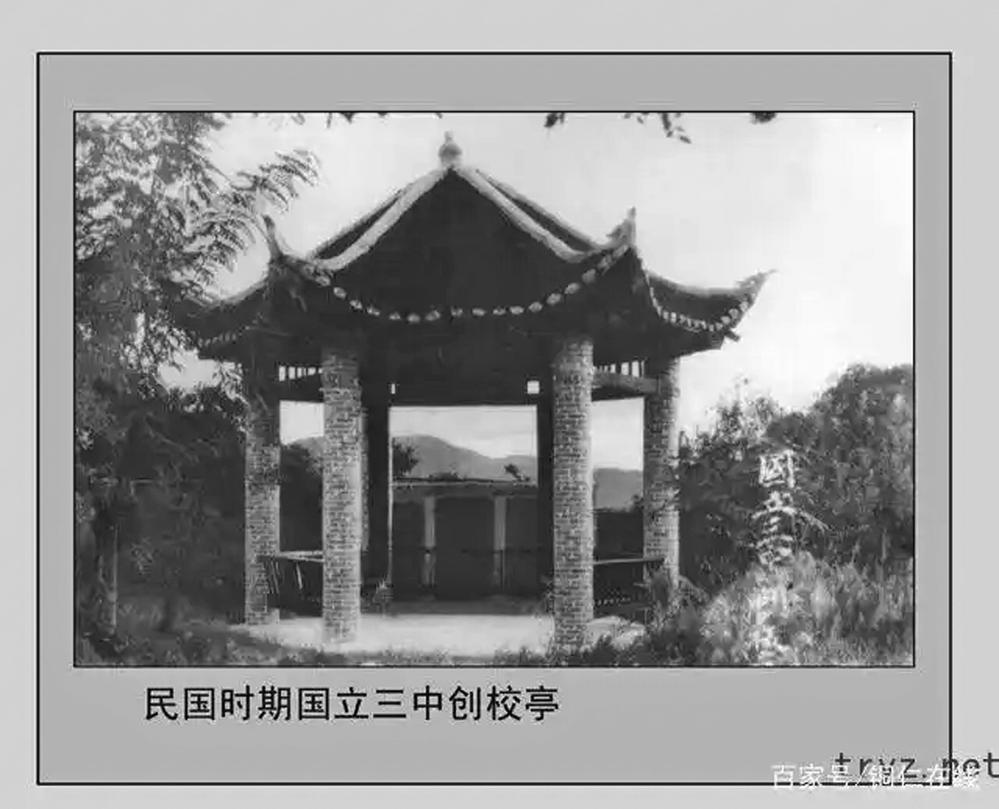

20世纪30年代,日本悍然发动侵华战争,中国大地硝烟弥漫,风雨如晦。卢沟桥事变后,华北华东相继沦陷,偌大的中国竟已找不到一块可供学生摆放书桌、安静学习之地,承载着传承华夏五千年文明的教育遭逢前所未有的生存危机。国民政府教育部于是决定西迁教育机构,于1938年的一二月间先后颁布了《战区中小学师生审查登记检定办法》《国立中学暂行规定》及《国立中学课程纲要》,对收容教育战区流亡学生作出了全面部署与具体安排,并在河南镇平西峡口、四川合江、贵州铜仁、陕西安康设立了国立河南、四川、贵州、陕西四所临时中学。后因国立中学陆续增加至34所,1939年春便改以序数为校名,于4月22日将贵州国立中学改名为国立第三中学,简称“国立三中”,即现铜仁一中前身。首任校长就是民国文考状元、教育部督学周邦道先生。

国立三中确定于贵州铜仁成立后,即明确了周邦道先生为首的校务委员会,再分兵两路,一路周邦道亲自带队赴铜仁选址和后勤筹备;一路分别在长沙(贾国恩负责,教育部巡视员)、汉口(黄质夫负责,南京棲霞师范学校校长)、南昌(魏孝亭负责,中央大学附属中学校长)三地设立战区失学青年登记处,开展流亡师生登记工作——往往校服、校徽甚至一枚纽扣皆可资学生身份证明。一个多月后,三个结集点先后共登记了山东、河南、江苏、浙江、安徽、湖北等省来自全国各地460所中学的流亡学生1600余人,另教职员工270余人。

全体登记师生编为三个大队,一路向西,赶赴铜仁。1938年2月20日,长沙结集点的师生从长沙赶赴常德;3月4日南昌结集点的师生赶赴湖南一师集中,乘轮渡进洞庭到常德;武汉结集点的师生坐火车到岳阳再乘轮渡到常德。三队再分批次换乘木船溯沅江过桃源、沅陵,渡辰水到达辰溪、锦江。4月14日,一队二队到达,同月20日举行了开学典礼;4月26日,三队到达。此间可谓筚路蓝缕,历经艰辛。

国立三中总部设在城东付家山西坡,以旅部大楼(贵州军阀车鸣翼第三独立旅旧址)为中心,向左右延展。高中部设在旅部大楼,主任为原南京棲霞师范校长黄质夫,教务处长为原江苏中学校长黄新远,后勤主任为教育部巡视员贾国恩;初中部设在文坛(原电影公司),主任为原杭州中学校长叶桐;师范部设在府文庙(原地区老中级法院),主任为原常州中学校长吴学增;附小和女生宿舍设在车公馆,男生宿舍在江西会馆和黄家祠堂。1938年8月,在赤帝宫(原老残院)增设实验教育班。1939年秋,校本部迁车公馆,在文坛增设女子部。初中实验班迁至江口禹王宫、香山寺、女学堂等处,在江口城隍庙增设农业职业科,合称三中第一分校。

1942年10月,中华民国教育部派督学濮得超在芷江创办“国立第二十中学”。中国军队汇集湘西,准备与日军举行最后一次湘西大会战,为确保师生安全,民国教育部确定将二十中靠后搬迁。1945年7月,在宋庆龄的关心下国立二十中搬迁至贵州玉屏,其中600多人并入国立三中。由于二十中有师范生,遂又在东山寺复设了师范部。

王乐曦女士,那时还是女孩,即于国立三中成立伊始来到铜仁,就读于车公馆附近的附小。时间过去几十年了,在她耳畔回响的还是周邦道先生当时写的那首校歌:

江通云梦,山接蚕丛,

国学卢阳带砺雄;

仁实勇毅,垂为校训,

朴茂整肃,导之学风。

箐箐多士,陶铸磨砻,

舞趁鸡声气若虹;

抗战建国,责任在吾躬,

读书懋勉,报国精忠。

伫看取,他年史页,

留将几许写黔东。

王乐曦女士一辈子都恋着山东、四川、云南、贵州、湖南、南京、台湾,这些曾经生活过的地方,尤其是经历战火纷飞的年代。学成毕业后,因憧憬抗日英雄,她嫁给了空军飞行员李怀民。

李怀民先生,云南讲武堂、云南航空学校、中央航空学校高级班第一期毕业,历任云南航空部队飞行员、副队长、小队长,中央航空学校教官,轰炸机中队长,空军第八大队少校副大队长,空军第六大队中校大队长,空军轰炸教导总队总队长。在对日空战中,所带战队曾创造过“零伤亡”的神话。

1949年,王乐曦随丈夫带着孩子去了台湾,客居“眷村”。当时大陆去往台湾的政府官员、公务员及有意迁台的居民合计120万人,为了解决他们的住房问题,台当局就大兴土木来安置这些新移民,久之,就形成了一座座“眷村”。最初他们一家人被安排暂时住在台北近郊阳明山的空军新招待所。不久,全家搬到台南高雄县冈山镇,住进空军眷村。这一待,就是二十多年。

但他们还是喜欢吃家乡的乳饼和饵块,还是喜欢说大陆或西南的官话。在眷村有来自五湖四海的大陆人,操着各地的乡音,也是一番风景;但唯独不会说台湾话。老一辈的大陆人,他们大多拒绝做台湾人。据王乐曦女儿李醒嘉回忆:父亲死前的最后一句话是:“有没有可能把我葬在四川老家?”两岸“三通”后,很多老人来到大陆老家就再不回台湾了。人们见面的问候语也发生了变化,以前是国问“吃了吗”,现在是“回老家了吗”。这也是眷村的独有文化,也是乡愁文化吧。

李醒嘉很珍视她的一张旧的身份证,籍贯一栏是父亲指导和要求填写的“四川人”;父亲死后的墓碑上也赫然写着“四川人”——他一直教育孩子们不要忘本。后来将“籍贯栏”改成了“出生地”。李醒嘉说:“如果父亲地下有知,一定会抗争到底。”王乐曦也如此,老爱用家乡话强调:“俺是山东的!”

眷村的村民都想家。李醒嘉说,在没有“三通”的时候,“乡愁的煎熬都写在脸上、长在嘴边,怎么也遮掩不住。”“村前的张家跟老家联络上啦!后排的李家接到老家的信啦!这些小道消息静悄悄地在村里流传着,这股撞击力也汹涌澎湃地撞击着每个村里的老乡。”

眷村里,老人们思乡情结表现在各方面,如吃家乡菜、喝家乡酒、说家乡话,把吃喝玩乐都安上家乡名;连地名街道名都将老家的给带上,如杭州路、宁波路、江山街、舟山街。一个广东人在骂湖南人:“我警告你湖南佬,如果你炒辣子再不关门窗,我就让你扑街(广东话去死的意思)。”南腔北调,嬉笑怒骂,好生有趣。

几十年过去了,眷村人从最初的期盼“反攻还乡”,到对月思乡,直到后来客死他乡,慢慢成为社会变迁与家国沧桑的故事。余光中先生的《乡愁》浅白率真的诗句似乎表达了这种情感:

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

……

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

之后,因女儿去了联合国教科文组织工作,王乐曦女士也启程客居美国。

90年代初,王乐曦女士要在铜仁一中设立奖学金,很让人感动。她并不是很有钱的人,在美国生活主要靠自己的退休金,却每年奖励10名铜仁一中高考成绩优异者,一两千美金不等,持续了很多年。老校长吴光权、老书记成运甓,谈及此事,敬佩不已。

时年八十多岁的王乐曦女士,回母校期间,总是乐呵呵的,脸上堆满了笑容。她在寻找孩提时的读书记忆,旅部大楼前、抗战纪念堂、校本部大门口等处,都还保存着原来的样貌或遗迹,走到任何一处她都激动不已,且必须留影纪念。可惜,在寻找当年她的教室车公馆和经常玩耍的麒麟阁时,她的脸却很阴沉,表现得很失望,因为时过境迁,什么遗迹也没有了。

学校还专门请专业摄影师杨伯给她照相。记得在抗战纪念亭前留影时,杨伯取景想突出身后的抗纪亭,就将人头取得很近,王乐曦女士就嗔怪了:“离这么近,是想把我的皱纹照出来吗?”

当时学校安排我做一期“校庆主题”的手绘专刊,体现校园文化,突出校庆氛围。我当时就有了设计灵感,全刊18个版面,要生动活泼,要青春律动,也要有思旧色彩,要用传统表达。于是找来冯健权老师,版面文字全用毛笔小楷书写,找学生来配水墨画,每篇回忆性的文章都用思旧色彩极浓的“竹柳”点缀,这下就有档次了。后来张贴在实验楼下的橱窗里,在灯光的映衬下,实在高级。

最重头的就剩下《刊首语》了,有感于王乐曦希望青春永驻的话语,我当晚就写下了《让我们永远年轻——献给过去、现在和将来的校友们》的文字,权当寄语。

走过好长好长一段路,背后已是模糊的云烟,但我们却永远年轻。世界老了,地球老了,我们的胴体也渐渐老去;但我们的心却永远年轻。

在那朦胧而真切的岁月里,我们履过战争的烽烟,历经忧患的波澜,在梵山锦水间度过了本该如花般的少年;我们在这里学工、学农、学军;我们从这里走向农村,去滚一身泥巴,练一颗红心;我们在这里品评着公园的好坏,争执着花与刺的关系;沐浴着开放自由的空气。

在那些十分精彩但并不懂得珍惜的日子里,我们爱过恨过、笑过哭过;在风里、在雨里,在雾霭纷飞的早晨、在雪花扬洒的傍晚 ,风风火火或平平淡淡地跑到各自感到寂寞或快乐的地方,去端详摸揉欣赏羡慕着自己或同学的照片,去回味老师的批评和同学的戏谑,去咀嚼快乐的游戏或懵懂的烦恼;当我们再次走到曾经视听云彩江声的东山上、挥斥方遒的桐花林中,才真真切切的感觉到:一切都过去了,岁月不再,青春不再,年轻不再!

我们曾在学校剧社演绎过堂吉·诃德,故事老了,情节老了,我们依然能够欣赏那些拿腔拿调的对白,来来回回,我们真的还很年轻!我们曾在学校合唱团深情演唱过“两地书”,曲调老了,琴弦老了,我们依然醉情于美妙的旋律中,反反复复,我们真的很年轻!鼓乐队里,号角永远年轻;候鸟群中,修燕永远年轻;林海雪原,松柏永远年轻;大漠孤烟,驼峰永远年轻!

生命在不断延伸,我们永远年轻。

第二天,墙刊出来了,王乐曦的女儿李醒嘉女士,又是录像,又是摄影,赞叹不已。她给吴光权校长说,想见见做墙报的“艺术家”。于是我们大家共进了午餐;谈的都是青春和读书的话题。

王乐曦女士,年轻时是大美女;老了,亦是老美女。不仅仅是她的打扮,包括恰到好处的妆容和着装;更是她的兰心蕙质,她举止大方得体,行为落落高雅;最动人的是她那灿烂的笑容,看到她就像见到盛开的鲜花。她的生活就像花儿一样,她的幸福也像花儿一样。

她在美国的日子,生活的常态就是与花为伴。她的寓所里,种满了鲜花;每天精心、静心地养花、护花,闲暇时就上街卖花。最让我惊愕的是,她说:“我给孩子们的奖学金,就是我卖花的钱。”说完,脸上不经意地闪过一丝自豪和得意。我突然想到那则捡破烂资助孩子读书的新闻,但马上否认;我又联想那个在风雨之中凄楚的卖花姑娘,还得否认;我还想到在大雪纷飞中那个卖火柴的小女孩,继续否认。一个生活在异国他乡且历经风雨的人,在我的想象中,不会那么的豁达洒脱;我甚至以为,她也会忧郁寡欢,也会长吁短叹。但她一点没有。

我没有见到她在美国的花园或花圃或花卉卖场,但我想象得到,在一片花的海洋中,一个洋溢着笑脸的美女老奶奶,在絮絮叨叨、不厌其烦地讲解着各种花卉的栽种要领、养护知识、花语寓意的场景。这时候你会觉得她的生活就像花儿一样,她就是花海中盛开的一朵鲜花。

以致我觉得,她给孩子的奖学金,就是一项种植鲜花、种植幸福的种子工程。她希望每个孩子都快乐幸福。

有一天,成运甓书记找到我,说:“王乐曦女士叫我转交点东西给你,从美国寄来的。”打开一看,是美国迪斯尼花车巡游的照片和几枚美分硬币。看着一张张热闹、欢乐、沉浸在花车巡游的照片,我明白了:乐曦女士,是想让我们分享幸福和快乐;那花车上,一定有她种的花。

明末诗人何巩道,诗云:

东风吹起满林春,半里浓香十里尘。

但得花开人便醉,不知谁是种花人。

王乐曦就是那个种花人。

鲜花开满地。