我用二十多年时间向往的一条河,名叫古龙川。最早知道中国大地上有这条川的,不是地图,估计地图上也查不到,而是一本名叫《寻找家园》的书。封面有作者半身像,长得英俊,却不认识。署名安元奎,名不见经传,其出生地思南县兴隆乡,离我这里有多远?亦无心询问。

我喜欢作者的散文,或许是厚重的文化气息吸引,或许是浓厚的乡土气息相通,抑或是富含哲理的语言让人回味——比如他的散文集《二十四节气》,若把“古龙川”等地标隐去,写的就是我记忆中的故乡。又如“龙川辞典”中的篇章,稍改换上我的名字,定会让“见少识窄”的人夸我将本地风物民情写得淋漓尽致。

但自从在《寻找家园》里认识古龙川,便一直向往之。读到《河水煮河鱼》时,我相信,各种谋杀和污染,已使古龙川的鱼类几近灭绝,证据是,此时我老家的河沟,污水饱含农药,似乎不再流淌,再也不像小时那样能抓到鱼了;中学时刷牙洗脸的小溪,已然干涸;工作初期洗澡的小河,不敢再涉足其中。我只想看看,“河水煮河鱼”的沙滩遗址在哪里。

认识安元奎,不管是多次促膝长谈,还是电话、QQ、微信交流不断,也经常在他的QQ、朋友圈中,“悦读”古龙川两岸不断变换的四季,但都没有断了本人向往古龙川的念头。

一直捱到2025年4月30日,这一天安元奎邀请前往他的老家参加“知名作家写兴隆”采风。不管这“知名”的外延有多宽,至少他知我名,立即报名参加。

一路欣赏着云雾缭绕翠绿折叠的山野,不觉到达安元奎设置在古龙川的“龙川草舍”,众多师友在院坝,或三五成群交谈,或瓦房内外参观,房后树林中,不知是作者《与鸟同巢》的那只杜鹃,还是方宁“龙川之鸟摄影展”中的子规,一声接一声地喊着“贵客临”。

漫步兴隆老街,街不宽,《乡场》传说将大烟杆伸向街对面可借火,这至少得像我外公用来拄路打狗兼挑担那根才行。街不长吗?我觉得很长,《酒·小街·父亲》中的父亲,在街这头跌一跤,并未到达街的另一头,而是另一处卖酒的摊子,站起来与熟人举杯。父亲说还没有醉,前面还有人等待他喝摊子酒。待他从另一头踉跄返家时,这条街让他耗时已从旭日东升到夕阳衔山。

我在老街转了两圈,不见年龄各异、衣服参差的人头攒动,也没有闻到牛肉汤锅的清香,《榨歌》中的油榨房,早已不见踪影。只见街坎下有条河,想来就是古龙川,河水变得平缓,没有我想象中的波涛汹涌与缓流相接。

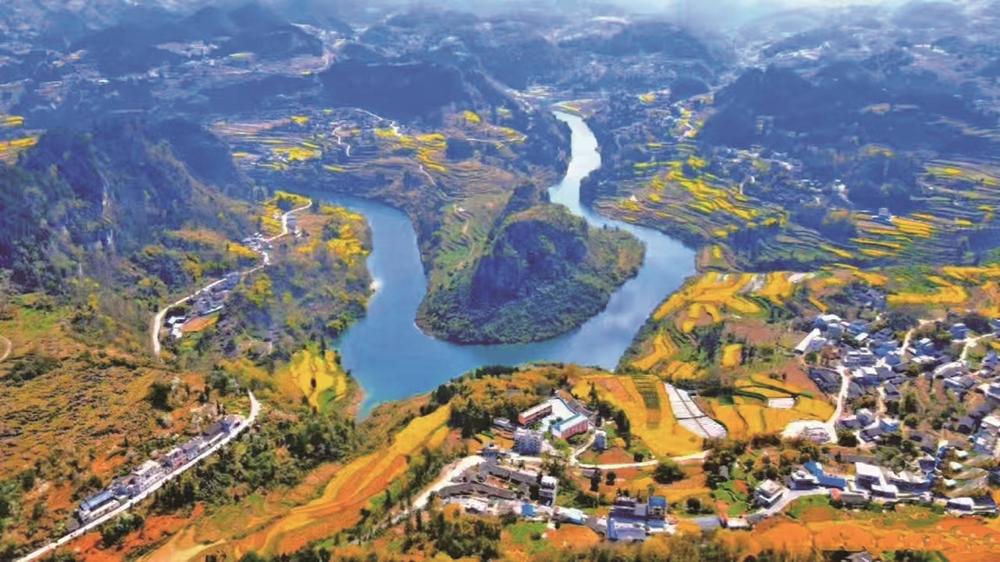

透过竹林树枝缝隙,看到一只木船搁浅在岸上,根据作者“古龙川终于越来越浅,只容渔舟轻泛,无法通航货船”的描述,肯定不是祖父们在古龙川《走船》的那艘,但走船人驭风而行的帆船却在向我划来,长滩上那“嘿唑!嘿唑”拉纤的号子声,若隐若现地回荡在古龙川上空。生活,依然需要像祖父们那样,一代人接着一代人匍匐天台寺被马蹄形的古龙川环抱着,隔河远眺,寺庙位于突起山峰之巅,四围悬崖陡峭,只因林木青葱不见其形。安元奎介绍,不见其形,是因20世纪60年代破四旧中,参天古木被伐,宏伟的大雄宝殿,别致的玉皇阁,以及其他配套木质建筑,被拆毁运走。从此,香火不再繁盛。我们乘车再步行从峰脚爬上山顶拜谒时,只见断壁残碑,废弃的台基,令人唏嘘。

被当地人引以为傲的郭登敖,出生于兴隆乡天山村敖家湾,一百零四岁去世前,长期担任中华民国立法院立法委员和国民党中央评议委员会委员,不但具有较高的政治影响力,其文化著作也是汗牛充栋,影响深远。更难能可贵的是,子孙中出了二十多位博士。

有人说,郭登敖家族的兴旺,得益于优良的老宅风水,又得益于拜谒天台寺。天台寺所在山峰像一只神龟,喻长寿;又像一峰骆驼,喻坚韧;寺后小山又如大印,喻权。关键是他还得到了天台寺高僧启智。这些说法,可以作为我辈天赋不足特别是后天努力不够而平庸的借口。事实上,尊文重教之地,他深受“家无读书子,官从何处来”传统思想的影响,这一影响不但在家族传承,也在社会上盛行。我看到的资料里,就有他在北平担任校长期间,教育质量得到提升,优秀学生层出不穷。在安元奎《万里重洋,百载乡愁》里,我看到一位百岁老人,还在心系家乡教育,用生前的遗产设立助学基金,赞助家乡的学生,而女儿郭子文千方百计联系上安元奎,完成了其父亲的夙愿。

在山羊岩古村寨,我问当地文友,这条河全称古龙川,还是上下游各有其名?文友答,这是乌江支流龙川河,又名龙底江,古称义阳江。本地人辈辈相传,也有史志为证。我有些糊涂,也就是说这条河根本不叫古龙川。急忙用手机打开卫星地图,这条发源于石阡的河流,蜿蜒南来,不管是在山环水绕的境内,还是融入乌江前,尽管流经思南的地域较长,但从石阡县城开始,标注的都是石阡河,仅在思南塘头段插入龙底江之名。我猛然醒悟,古龙川之名,就如莫言的高密东北乡、陈忠实的白鹿原,只存在于安元奎心中,存在于有一千个读者就有一千条古龙川的想象里。

我从安元奎操办的多次文学活动忽然联想到,他一生的言行,都在古龙川两岸“寻找家园”。之前是个人在寻找,后来扩展到邀请县内、周边县、市内文友参加,人数从三五人增加到三四十人。

安元奎寻找的家园在哪里呢?我想,那里应该山清水秀,鸟鸣鱼欢,丰衣足食,民风淳朴,人们不会斤斤计较唯利是图,坑蒙拐骗尔虞我诈消亡殆尽,儿女常常陪伴老人身边,也没有天天翘首盼望父母归来的孩童……

我似乎也已看到,安元奎寻找的家园,也在慢慢重建。

政府在重建。

我严重怀疑,高层或许读到了《河水煮河鱼》而猛然醒悟,文中传说的“河水煮河鱼”,或“活水煮河鱼”,或“河水煮活鱼”,在水土流失中,在“电毒炸”于各地河流开花面前,将永远变成神话,人们将面对的,是无可选择的“何水煮何鱼”。

于是,有了退耕还林政策,曾经的荒山秃岭与贫瘠坡地,重披绿装,正向着生机勃勃的绿色家园蜕变。于是,有了“河长制”,有了禁止一切捕捞的禁渔令。于是,有了让鱼有家的梯级电站开发……我相信,这里的娃娃鱼还会爬上桑树唱歌,鱼种也会繁衍到几十上百,甚至可以重现河水煮河鱼的美味。

民间也在重建。

前面谈到郭登敖父女在重建,当下的教育工作者也在重建:近年来,兴隆中学走出的学生被清华、北大等名校录取百多人。

我们隔江背对天台寺照相,脚踏庄稼地的女主人在重建:她没有责怪,对索求蕃茄苗、海椒秧的陌生人,慷慨赠予。还有倾其所有待客的乡民,让我们看到了这方水土这方人的淳朴与善良的回归。

陈波、陈兵弟兄,杨广、安东等从这里走出去的成功人士回报家乡的善举,对文化活动的资助,都是在为重建家园尽力。

安元奎,更是用毕生精力,挥洒文墨展示古龙川曾经优秀的文化激励后人传承,鞭笞现代人中的假恶丑让人扬弃;利用自己的人脉和资源,费神费力地寻找并重建着古龙川两岸的家园。

当然,这离他要寻找的家园还有很长的路要走。或许,那仅仅是他一个人梦想的乌托邦,却不经意间成了我们共同向往的精神家园。