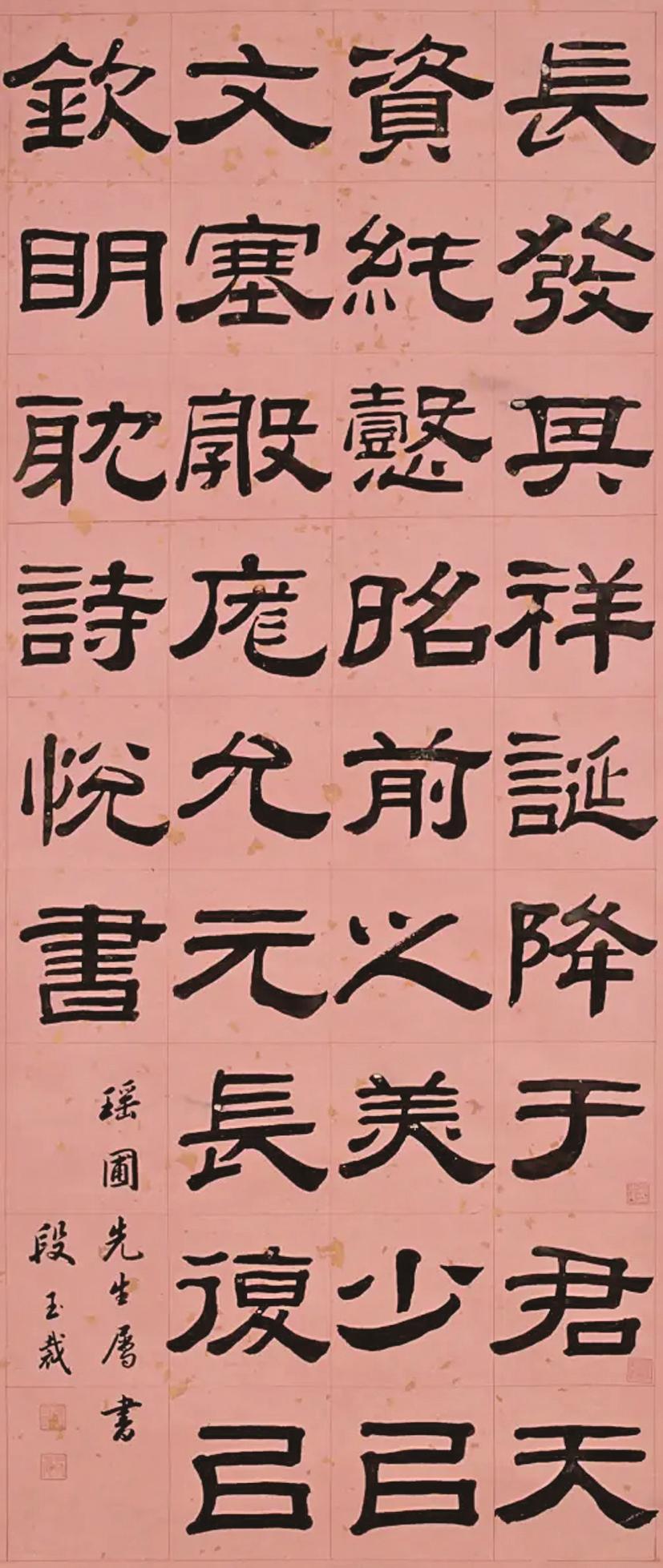

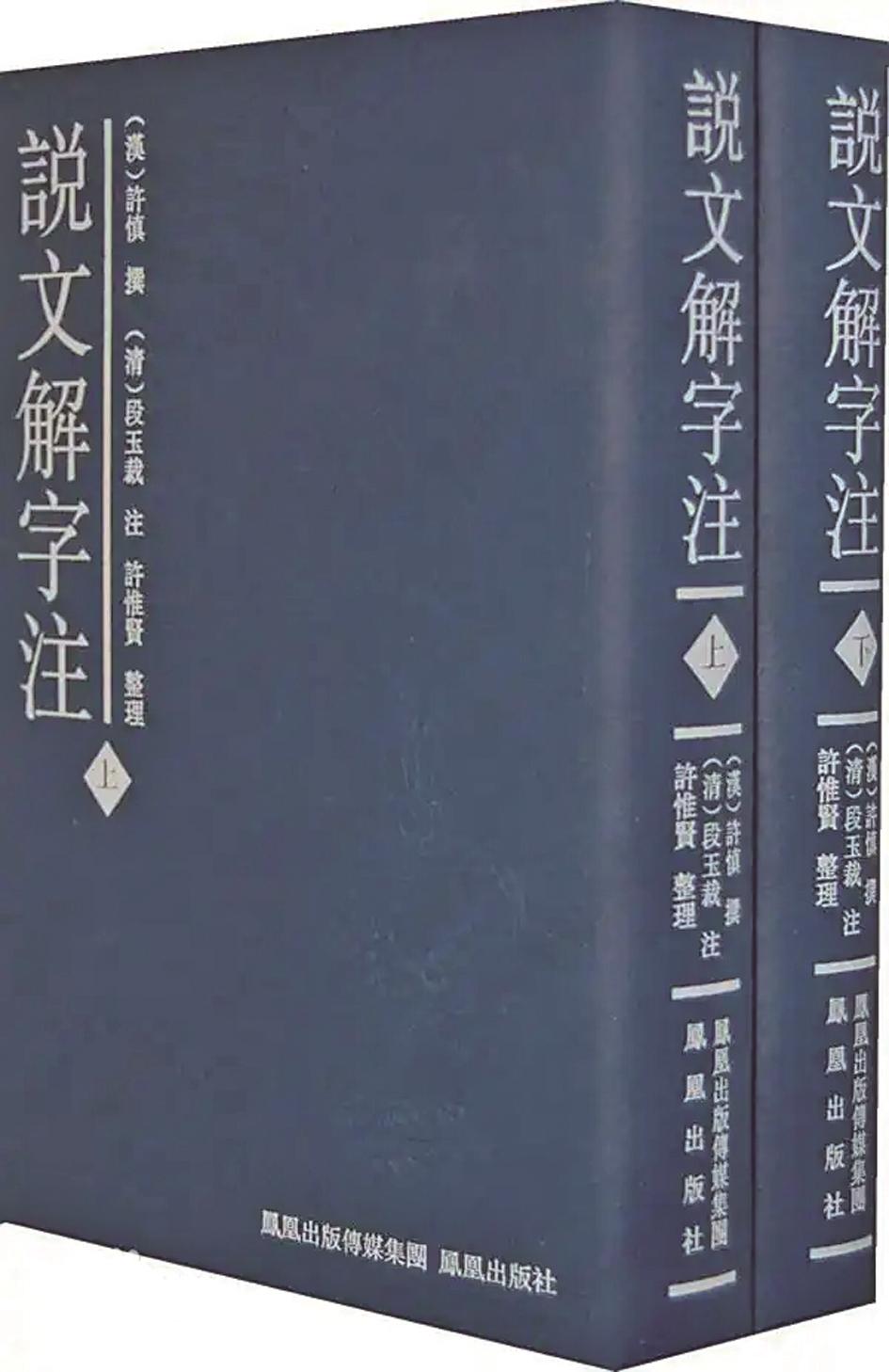

人们一提起段玉裁,都知道他是中国清代最著名的经学家,他的《说文解字注》问世以后,很快就赢得了崇高的声誉,当年嘉定学者钱大昕在《六书音韵表序》中曾评价说:“此书出,将使海内说经之家奉为圭臬”;与段玉裁同为戴震弟子的王念孙为《说文解字注》作序时,盛赞该书是自许慎之后,“千七百年来无此作矣”。

但是,由于段玉裁在文字音韵训诂方面的光芒太盛,从而使得他在政界的作为,反倒被这璀璨的光芒所遮蔽了,以至于人们只知道他是一位名学者,却不知道他还是一位名知县。正如段玉裁墓前的楹联:“砚田乐事千秋业,铁骨家风七品官”所盖棺定论那样,名学者和名知县,才是后世认定段玉裁一生中两个最为璀璨的闪光点。而段玉裁之所以能成为名学者和名知县,都和我们铜仁市的玉屏县密不可分,甚至可以说,玉屏县是段玉裁成为名学者和名知县的发祥地。

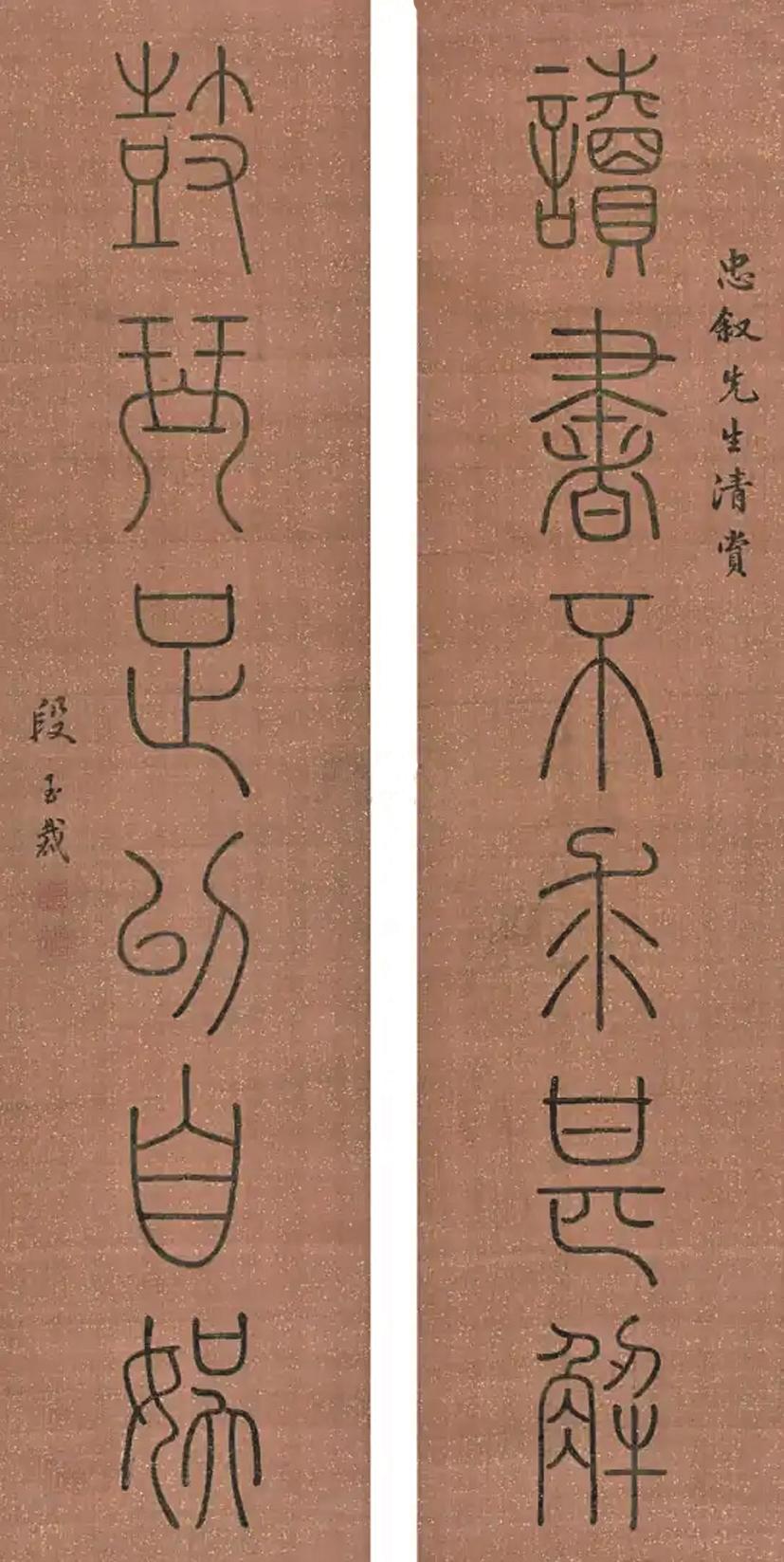

段玉裁(1735年-1815年),字若膺(曾字乔林、淳甫),号懋堂,晚年又号砚北居士、长塘湖居士、侨吴老人,江苏镇江府金坛县(今常州市金坛区)人,中国清代经学家、文字音韵训诂学家,清代《说文》四大家之首。于清朝雍正十三年(1735年)出生于江苏省镇江府金坛县西门外大坝头村(今常州市金坛区花山乡大坝头村)的一个清贫的世代书香家庭。

之所以说段玉裁的家庭属于世代书香家庭,是因为他的曾祖父段武、祖父段文、父亲段世续,祖孙三代都是邑庠生,也就是县学的生员,即老百姓口中的秀才。段家三代都是读书人,在当时小小的金坛县,自然是属于世代书香门第。

可惜的是,这个世代书香家庭前面还有“清贫”二字的定语,因为尽管段玉裁的前辈们三更灯火五更鸡,在学而优则仕的路上奋力拼搏,然而十年寒窗下来,最终也只挣到个穿上蓝衫,成为一个秀才而已,几代之中没有一个能成为举人的。奔得最好的算是段玉裁的父亲段世续,不仅是县学的生员,而且还是一名邑廪生,也就是说相当于现在的公费生,每月能享用由官府供给钱粮补贴。

虽说秀才本是宰相根苗,但如果不能百尺竿头更进一步考中举人,那也就没有什么奔头了。好在秀才还有满肚子学问,做个乡村的私塾教师倒是绰绰有余,所以段玉裁的祖父、父亲最终都做了私塾教师。私塾教师虽然是读书人中的最差归宿,但比起普通的耕耘之家仍是要风光得多。段家虽不是良田万顷的富户,但这种私塾教师的职业,却仍能薪火相传维持段家的书香门祚不衰,使得段玉裁从小就有条件受到世代书香的熏陶。

段父常年执教在外,家务全靠母亲史氏操持。段玉裁有一姐二弟一妹,一大家子人,仅靠父亲做私塾教师的那点微薄收入,日子自然过得十分艰辛。全家人衣着粗布,常年是大麦粥糊口,能吃上一顿白米饭就算是打牙祭了。从小就见证了家境清贫的经历,对段玉裁的成长和后来的学术成就都有着深远的影响,“不耕砚田无乐事,不撑铁骨莫支贫”的家族祖训,更是影响了段玉裁的一生。

段玉裁自幼聪慧好学,十三岁时为邑庠生,为当时江苏学政尹会一(字元孚)所称赏。乾隆二十五年(1760年),二十五岁的段玉裁在乡试中崭露头角,成为段氏家族中的第一个举人,然而自第二年入京会试后,却屡试不中。无奈之下,段玉裁经人介绍,在京城谋得一个景山官学教习的职位。

段玉裁在京城拜访乡试的主考官钱汝诚时,很受钱的赏识,留他住在钱府中。钱府藏书丰富,段玉裁因而得以接触到顾炎武的《音学五书》,“惊其考据之博衍,始有意于音韵之学”,于是一边做教习一边做学问,在京期间,段玉裁仰慕当时的经学大师戴震的学问,恭敬地拜他为师,并结识了钱大昕、邵晋涵、姚鼐等知名学者。

乾隆三十五年二月,段玉裁终于被吏部铨选为知县,并抽签抽到贵州思州府玉屏县。三十日,段玉裁由吏部官员带领,“敬缮履历,恭呈御览”,朝见了乾隆皇帝后,三月,在京城北漂的段玉裁,便踏上前往玉屏县的仕途,开始了他的名知县生涯。

玉屏县自从乾隆二十二年编撰过一部《贵州玉屏县志》后,直到上世纪90年代才开始编撰出版过《玉屏侗族自治县志》,所以对于段玉裁在玉屏县的政绩,未能及时留下丰富的资料。好在任可澄在民国《贵州通志》卷十五《宦迹志·思州府属职官》中,留下了一段记载:“段玉裁……任玉屏时,值乾隆中叶,地方安靖,与民休息,举凡征粮、断狱、兴学、驭吏,皆能事事尽心。条理秩然。虽究心古学,而乾隆六十年中,县令无能出其右者。”

历史的长河中,大浪淘沙,很多帝王将相都埋没了,而知县虽然只是一个小小的七品芝麻官,但是能在玉屏县把这小小的芝麻官做到“虽究心古学,乾隆六十年中,县令无能出其右者”的天花板的高度,玉屏县这两年多的知县生涯,段玉裁绝对是做出了卓越的政绩,才能获得任可澄在《贵州通志》对他的“乾隆六十年中,县令无能出其右者”的高度评价的,所以我们才会说,玉屏县是段玉裁成为名知县的发祥地。

这里顺便说一下,很多资料都说段玉裁在玉屏县待了三年,例如民国《贵州通志》卷十五《宦迹志·思州府属职官》记载:“段玉裁……在玉屏三年”,段玉裁在自己的《八十自序》中也说:“庚寅出宰于黔,越三年,宰于蜀,至辛丑引疾归”等等,但是据罗继祖《段懋堂先生年谱》考证,乾隆三十七年“四月,先生因公诖误入都,见东原(戴震)于洪蕊登寓宅,出所撰《韵谱》请益,东原以为体例未尽善”,显然这年的四月段玉裁已经离任玉屏了,所以笔者才会说段玉裁在玉屏两年多。

段玉裁“素性方正,则难与俗谐”,乾隆三十七年四月,他“因公诖误入都”,被同僚非议离开了官场,离开玉屏县,幸好当时的云贵总督彰宝了解了段玉裁的情况,向乾隆皇帝奏请恢复段玉裁的原官职,得到皇帝的圣旨,发往四川以知县用。这就是王念孙在《大清敕授文林郎四川巫山县知县段君墓志铭》中记载的:“被议,去官。总督察君状,奏请开复,得旨,发往四川以知县用。”八月,段玉裁到成都候补,等待任职。

乾隆三十八年八月至三十九年九月,段玉裁第一次署理富顺县知县。乾隆三十九年九月,段玉裁署理四川南溪县知县,至四十年冬,离开南溪县,第二次署理富顺县知县。四十一年秋回到成都成为候补知县,等待下一次任命。乾隆四十三年,方任职巫山县知县,直至乾隆四十五年告病回乡。

段玉裁在四川期间,做了很多的实事,例如他在富顺县的四年任期内,非常重视富顺这个“才子之乡”的文化教育事业,先后完成培修文庙、扩建学易书院、迁建文昌宫、新建薛翁祠等举措,对清代中后期富顺县的县官们作出了重教兴文的榜样。

值得一提的是段玉裁在富顺县重修《富顺县志》,富顺县在宋朝就开始修志,明朝至清初又有所增补。但是当段玉裁看到乾隆二十五年所修的《富顺县志》时,认为“旧志苦无体例,且阙略不备,不足以论古证今”,于是想“重修富邑志”,做点实事“以遗县民”。他亲自发凡起例,考定审校,“五阅月而书成”,并于乾隆四十二年刊刻出版。全书共分五卷,体例严密、内容丰富,尤以考据见长,清末民初的富顺著名知县陈锡鬯赞其“出入班、马之间,而擅三长者也”,是公认的“著名方志”,段玉裁也因此被称为“修志名家与方志学家”。著名学者梁启超对段玉裁所修的《富顺县志》更是推崇备至,称其为“方志中之表者”。

富顺县自古就是一个产盐的富县。北周时以盐井富世井设置富世县,唐代改名富义县,明代改名富顺县,1938年8月,长江被日寇封锁,海盐运不进来,国民政府决定划出富顺县的第五区和荣县的第二区的产盐区,取自流井和贡井前一字,设置自贡市,从而使得自贡的井盐闻名中国。段玉裁任富顺县知县时,县内自流井盐场的一个富商,想请段玉裁为他的500亩耕地和800亩山林减免税赋,送来了两箱礼品,一箱装有500两白银,一箱装满30丈绸缎。

段玉裁是位穷知县,钱都用来买书和出书了,甚至连在北京时欠下戴震的债务都无力偿还。然而面对着如此多的财物,却是心如止水,坚决不受,反倒是用自己善于说文解字的天赋,叫人把盐商请来,给那个盐商讲解“赇”字说:“你看,这是一个形声字,左形右声,左边是代表钱财的‘贝’,右边是‘求’字,也就是说,有的人一边向他人送财物,一边又向接收财物者提出非分要求,这就叫‘贿赂’”。

段玉裁在两任富顺县知县期间,由于“县之土于蜀较俊,其民物较阜”,段玉裁实行“吏不扰民,而民自不扰吏”的施政方式,四年间理政爱民,深受百姓敬爱,离任后被富顺县的百姓称为“循吏”。

段玉裁任职巫山县知县时,也做了很多实事。《巫山县志·政绩志》记载:“段玉裁,江南金坛举人,乾隆四十三年莅巫,时值饥馑,斗米钱二贯。公到,先开仓放赈,乃请上宪,全活甚多。”未经请示上级同意就擅自先开仓放粮,这罪过轻则丢掉乌纱帽,重则会掉脑袋,然而,为了救百姓,段玉裁也顾不得那么多了,谁叫他是巫山县的父母官呢。段玉裁对巫山的教育也很重视,据《巫山县志·学校志》记载,段玉裁还重修了巫峰书院,并“以郦氏《水经注》巫山城东有孔子泉,亦曰圣泉,改名为‘圣泉书院’”。

两省四县短短十年的知县经历,已经成就了段玉裁“铁骨家风七品官”的名知县名声,如果段玉裁能好好地一直待在体制内吃皇粮,在官场上熬到退休,日子绝对不会过得穷困潦倒,但是段玉裁太热衷于做学问、太看重“砚田乐事千秋业”了。乾隆四十六年,段玉裁先是以父亲年过七十请求回乡奉养,这不符合规矩的理由自然得不到批准,后段玉裁又以自身有疾为由,终于在47岁时(一般致仕年龄为70岁)得以辞官归故里,带着他的72箱藏书,雇船经长江回到老家金坛县。从此卜居苏州枫桥,闭门谢客,潜心著述。

段玉裁一生著有《说文解字注》《六书音均表》《古文尚书撰异》《诗经小学》《经韵楼集》《毛诗故训传定本》《诗经小学录》《戴东原年谱》等近30部书700余卷,内容涉及中国文字学、音韵学、训诂学、校勘学、经学、方志学、学术思想等多方面。特别是他的《说文解字注》问世以后,很快就赢得了崇高声誉,被誉为清代说文四大家之首。

而说到段玉裁能够成为名学者,我们又不得不回到他成为名学者的发祥地——贵州省的玉屏县。

玉屏县是段玉裁踏上仕途、开始他名知县生涯的第一个县。这个县是雍正五年(1727),将属于湖南省的平溪卫撤销,设置成县级机构并划属贵州省的。因此,玉屏县不仅成立的时间短,而且地盘也小,老百姓则相应地也少,这对于段玉裁来说,这是占尽了“地利”的,虽然“举凡征粮、断狱、兴学、驭吏,皆能事事尽心,条理秩然”,但治理这样一个小县,以段玉裁的能力,是绰绰有余的;再加上“值乾隆中叶,地方安靖”,这又占了“天时”,能让段玉裁能有很多的空余时间来“究心古学”,将“室中满贮旧籍,暇即尽夜观摩,孜孜不倦。”当然,段玉裁个人的勤奋自然是主要的。比如说段玉裁在富顺县两任知县的四年期间,正遇上四川的第二次大小金川战役,段玉裁被抽调到打箭炉化林坪兵站做军事后勤工作。大而武器弹药,小而送往迎来,整天忙碌,累得腰酸背痛,但每到晚上,他却篝灯读书或写作,天天如此,令人惊叹。小金川战役结束以后,他回到富顺任上,白天政务繁忙,“然每处分公事毕,漏下三鼓,辄篝灯改窜所撰《韵谱》(九月书成,改名为《六书音均表》)以为常”。由于他挑灯夜读时,“一灯荧然”,特别显眼,“县尹读书楼”便成为当时富顺县励志读书的一道风景。而段玉裁在玉屏县任知县的这两年多的时间中,有大量的闲暇时间尽夜观摩他的满屋书籍,所以,在玉屏县的两年多,不仅是他成为名知县的发祥地,而且对于他学识修养的进步、之后能成为名学者,更是举足轻重。民国《贵州通志》卷十五《宦迹志·思州府属职官》记载:“论者谓玉裁学问深造,任玉屏时进益为多,如王文成学问功业震耀一世,实得力于居龙场驿时也。”

作为大清朝最后一科举人,连贵州省省长都不愿意做的任可澄,同段玉裁一样看重“砚田乐事千秋业”,一心牵挂他编纂的《贵州通志》的学者,绝不会是一个信口开河的人——他能在《贵州通志》中,把段玉裁在玉屏县这两年多的学问深造,同王阳明的龙场悟道相提并论、同日而语,那么我们完全可以自豪地说:玉屏县不仅是段玉裁成为名知县的发祥地,更是他成为名学者的发祥地。 图片取自网络