明朝永乐十一年(1413年),北平人材田载,作为朝廷任命的流官,来到铜仁府担任首任知府。

铜仁已经有五百多年没有流官来这里任职了。

铜仁上一次有流官来此任职,还是在唐朝武则天做女皇的时候。武则天垂拱二年,分辰州麻阳县地及开辟少数民族地区设置锦州(治所在其辖县卢阳县的卢水口,即今湖南省麻阳县锦和镇的八里桥)。垂拱三年,设置了锦州的辖县万安县,治所在明代的铜仁府城西的“大江之左”,这是继隋朝设置的静人县后,铜仁这个地方再一次有了流官治理的县级行政机构。唐天宝元年(742年),锦州更名卢阳郡,同年,移万安县治于明代的铜仁府城西南的大江坪,更名“常丰”。

然而到了唐朝末年,社会动乱,当地首领分据其地,“自署为刺史”,原唐朝设置的州县自然消失,成为当地首领割据之地,即旧志所称的“没于蛮”。

后周显德七年(960年)正月,宋太祖赵匡胤在陈桥被拥为帝,建立了使中国逐渐统一起来的宋王朝。宋太祖虽然能以“卧榻之则,岂容他人鼾睡”为由,灭了南唐,并且后来的宋太宗赵光义在太平兴国四年(979年)灭掉了北汉,结束了中国长达72年分裂成五代十国的时代,但对于西南广大的少数民族地区,因“北有大敌,不遐远略”,只能采取羁縻政策,以求相安无事,其控制更为宽松,仅在边区设置了一些称为“砦”的军事行政单位。当时铜仁属锦州砦,而锦州砦治下的实际统治者,则仍是历代羁縻政策下“自署为刺史”的土官。

这种土官,古称“大姓”。元朝将历代统治者在羁縻政策下建立的土官、土吏制度发展成土司制度后,元、明、清三代方称土司。至元十六年(1279年),元世祖忽必烈下令:“能率所部归附者,官不失职,民不失业。”

至元二十年,元朝朝廷在这里设置了土司世袭的“铜人大小江等处蛮夷军民长官司”,而惟一的流官,就只有设置在铜仁城东天乙峰下的军事机构“红岩千户所”了。

宋末元初,是思州田氏势力大为发展时期,地盘扩大,广土众民,声势显赫。共辖有镇远府、务川县、来化州、铜人大小江等处(今铜仁市)、省溪坝场等处(今江口县境)、野鸡坪(今玉屏县境)、大万山苏葛办等处(今万山)、黄道溪(今万山黄道乡)、石阡等处、葛彰葛商等处(今石阡县境)、杨溪公俄等处(今石阡、凤冈县境)、洪安等处、安化上中下蛮(均为今思南县境)、思印江等处(今印江县境)、龙泉坪、水特姜(今德江县境)、沿河、佑溪(均在今沿河县境)、平头著可通达等处(均在今松桃县境)的府、州、县及长官司68个,辖地延伸东至今湖南湘西广大地区、南达今广西桂林之北,西到今贵阳一带,北抵今重庆边缘。贵州土司以思州田氏、播州杨氏最为强大,因此史家素有“‘思、播田、杨、两广岑、黄之称’,盖大其氏也”(明嘉靖《思南府志·拾遗志》)。

元末明初,思州宣慰司镇远州知州田茂安(三房)不愿受堂侄田仁厚(大房)的管辖,将镇远、思南(原属二房田茂忠管辖,绝嗣后由田茂安接管)等地献夏明玉珍,夏授其职为思南宣慰使,并创设思南道都元帅府,茂安次子仁美为统兵元帅。从此,思州田氏分裂成思州、思南两部,内部矛盾尖锐,势同水火,历年仇杀,埋下田氏家天下衰亡的定时炸弹。。

元至正二十五年六月初二,思南宣慰使田仁智派遣都事杨琛向朱元璋交纳元朝所授予(应为明玉珍所授)的宣慰使“告身”(古代授官的凭信,类似于现在的任命书)以示归附,朱元璋以其率先来归,仍以其地置思南宣慰司,田仁智仍为宣慰使,“以三品银印给之”。洪武十一年(1378年),仁智死 ,田大雅承袭思南宣慰使;永乐八年,大雅死,子宗鼎承袭。

至正二十五年七月初七,思州宣抚使兼湖广行省左丞田仁厚也遣都事林宪、万户张思泉将所辖属地图册献纳明朝,朱元璋命改思州宣抚司为思州镇西等处(一载思南镇西等处)宣慰司,以田仁厚为宣慰使。洪武二年,仁厚死,子弘正承袭思州宣慰司,二十年(1387年),田弘正死,子田琛承袭。

据《明史》记载,朱元璋对待西南的土司,是比较宽厚的。对贵州先后来归的土司,“皆予以原官世袭”。当时,朱元璋“方北伐中原,未遑经理南荒。又田仁智等岁修职贡,最恭顺,乃以卫指挥佥事顾成筑城以守,岁赋听自输纳,未置郡县。”洪武二十一年,部臣曾就贵州拖欠岁赋的问题请示朱元璋,朱元璋却很宽容地说:“蛮方僻远,来纳租赋,是能遵声教矣。逋负之故,必由水旱之灾,宜行蠲免。自今定其数以为常,纵宽减焉。”而且,朱元璋还曾经告诫过田仁智:“天下守土之臣,皆朝廷命吏,人民皆朝廷赤子,汝归善抚之,则汝可长享富贵。”

然而,到了田宗鼎任思南宣慰使和田琛任思州宣慰使后,两宣慰司的矛盾日益恶化。永乐九年,双方又为争夺“沙坑”爆发了战争,从而导致朝廷废除思州、思南两宣慰司,在贵州实行大规模改土归流。

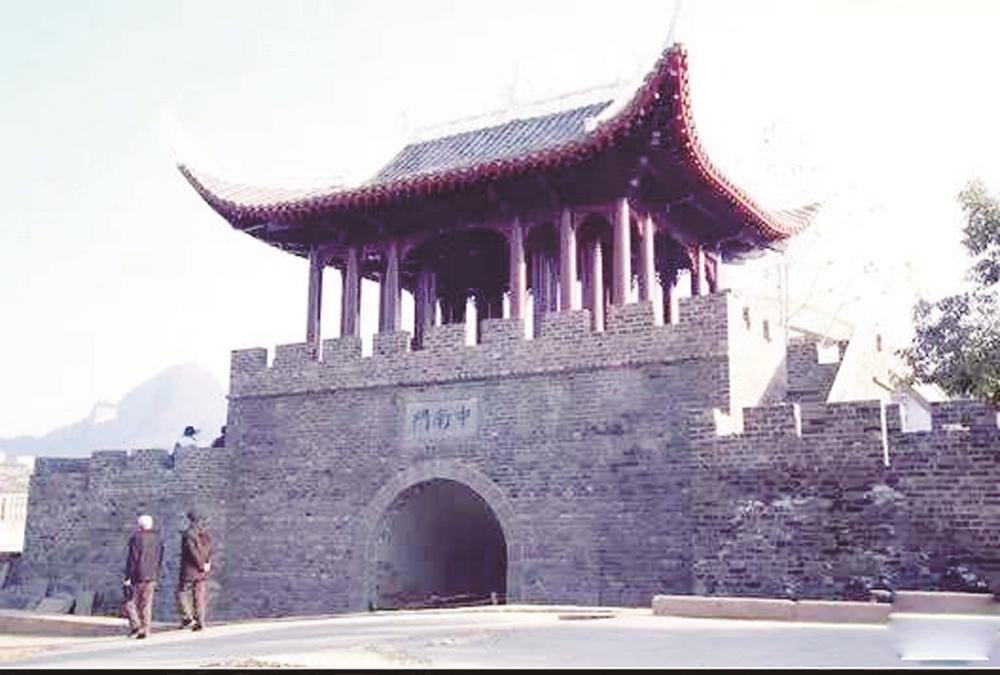

明永乐十一年二月初二,明朝廷“分思州、思南地,更置州县。”以两宣慰司原管辖的39个长官司分设思州、新化、黎平、石阡、铜仁、乌罗、思南、镇远八府。

永乐十二年三月初二,正式明确铜仁府辖原思南宣慰司所属的铜仁、省溪、提溪、大万山四长官司及鳌寨、苏葛棒坑朱砂场局和大崖土黄坑水银朱砂场局;思南府辖原思南宣慰司所属的务川县和水德江、思印江、沿河祐溪三长官司及蛮夷长官司以及板场、木悠、岩前、任办四坑水银局;石阡府辖原思南宣慰司所属的石阡、苗民、龙泉坪、葛彰葛商四长官司;乌罗府辖原思南宣慰司所属的乌罗、答意、治古、平头著可四长官司和朗溪蛮夷长官司;思州府辖原思州宣慰司所属的都坪峨异溪、都素二蛮夷长官司和黄道溪、施溪二长官司;镇远府辖原思州宣慰司所属的镇远州、镇远溪洞金容金达、邛水一十五洞、施秉、偏桥四长官司;黎平府辖原思州宣慰司所属的潭溪、曹滴洞、古州、八舟、福禄永从、洪洲泊里、西山阳洞七蛮夷长官司;新化府辖原思州宣慰司所属的新化、湖耳、亮寨、欧阳、中林验洞、龙里六蛮夷长官司及赤溪楠洞长官司。

为了总管这八府,明朝廷于永乐十一年在废除思南、思州的同时,又设置贵州等处承宣布政使司,总管新设的八府以及贵州宣慰司及安顺、镇宁、永宁三州。从此,结束了田氏家族自隋唐以来对“川东半壁、湖南一隅、夜郎全幅”之地的近800年的“长享富贵”的土司统治,开创了中国大规模改土归流的先河,使贵州成为省一级的行政单位。

然而,贵州这块地盘,历经五百多年的土司统治,对于朝廷来说,简直就是“蛮荒之地”的代名词,历来被人称之为“鬼方”,因此,谁都不想到到贵州去为官。这种情况下,挑选谁去担任贵州等处承宣布政使司的布政使,一时竟然想不出合适的人选,这就让永乐皇帝朱棣感到非常为难。

这种情况在民国的《贵州通志·宦迹志》中曾有记载,2004年5月出版的由贵州省文史馆点校的《贵州通志·宦迹志三·专纪(明)》中的蒋廷瓒词条中,就有“十一年,帝欲设布政、按察二司于贵州,而布政使尤难其人”的记载,明万历《贵州通志·名宦·布政》中的蒋廷瓒词条中,也有“十一年,开设贵州布政使司,上难其人,以廷瓒素有威望于黔,转本司左布政使”的记载。

这时有人向朱棣推荐了工部右侍郎、滑县人蒋廷瓒,说他“性宽洪而有权略,知兵法”,特别重要的是蒋廷瓒原先在行人司任行人时,曾参与讨平思州、思南宣慰司的叛乱,并因此提升为工部右侍郎,“素有威望于黔”。

朱棣一听,也觉得蒋廷瓒非常合适,便决定任用蒋廷瓒为贵州等处承宣布政使司的布政使,同时还提升河南左参政孟骥亦为贵州右布政使,以增强他们管理贵州的力量。而对于之所以选择蒋廷瓒的原因,明《太宗永乐实录》中还特别强调了一句:“瓒尝与擒田琛之谋,故升用之”。

解决了派谁去担任贵州等处承宣布政使司的布政使的难题后,永乐十一年二月初二,吏部选授的布政司及府县官的名单也拟出来了:“以行人蒋廷瓒、河南左参政孟骥俱为右布政使,改河南右参政陈俊名为右参政,山西左参议王理、河南按察司副使张翥、江英俱为左参议,副使邹锐、佥事丘陵、进士周宗宝俱为右参议,授进士崔彦俊、王恭等为府州官,令廷瓒等率至贵州。”

这里顺便说几句,一是上述明《太宗永乐实录》中说的“行人蒋廷瓒”不准确,此时的蒋廷瓒已经不再是行人司的行人职务,而是已经提升为正三品的工部右侍郎了,明万历《贵州通志·名宦·布政》中的蒋廷瓒词条中,有“永乐初,以行人讨平思南叛夷,升工部右侍郎”的记载。二是蒋廷瓒和孟骥这时俱为右布政使,但是后来蒋廷瓒在永乐十三年六月初三,由贵州右布政使提升为左布政使,孟骥在洪熙元年四月二十六(1425年5月13日) ,由贵州右布政使提升为左布政使,所以在明万历《贵州通志·秩官·左布政》中,蒋廷瓒和孟骥位列左布政使中。不啰嗦这几句,又怕有人看到明《太宗永乐实录》中说的蒋廷瓒和孟骥这时俱为右布政使,而看到明万历《贵州通志·秩官·左布政》中,蒋廷瓒和孟骥却都是位列左布政使中,会产生两者之间是不是有一处是搞错了的疑问。

圣旨下发后,蒋廷瓒、孟骥等率领铜仁府知府田载、思州府知府崔彦俊等一批首任贵州省的地方官,由南京出发,向贵州省西进。

这班人马很像1949年整体接管贵州省的二野五兵团的西进支队,只不过当时西进支队虽然干部奇缺,好歹也有七八千人,但是明朝由于当时新设置贵州省时,朝廷定下的“布政司官属俱用流官,府以下参用土官”大致方针,再加上各府的佐贰官当年都没有来得及配备,所以人数少得可怜,基本上一个府就是一个知府及知府的几个幕僚而已。

人不多,再加上一个多月的朝夕相处,铜仁府知府田载和思南府知府、江西吉安府泰和县进士陈理、石阡府知府、江西贵溪进士李鑑、乌罗府知府王恭以及思州府知府、南昌府新建县进士崔彦俊、黎平府知府、山东济南府历城县司祥、镇远府知府、江苏常州府江阴县颜泽等人彼此之间,都已经相当熟悉了。当蒋廷瓒等率领他们这一行人风尘仆仆地进入当时属于湖南的平溪卫以后,由于各府的知府在此分别要奔向各个不同的方向,大家便各自依依惜别,分道扬镳。

铜仁府知府田载和思南府知府陈理、石阡府知府李鑑、乌罗府知府王恭等是一个方向,大家便聚集在一起,向蒋廷瓒、孟骥等省府官员及思州府知府崔彦俊、黎平府知府司祥、镇远府知府颜泽等人作别后,一起北上,向铜仁出发。

走了一天半以后,第二天中午,一行人到达了铜仁。铜仁长官司长官李仪热情地接待了他们。

由于是首次建府,很多事务都没有先例可循,田载想借用陈理、李鑑、王恭等人的智慧帮忙出谋划策,所以在铜仁住了一宿后,第二天田载又挽留大家再在铜仁盘桓一日,众人也想借鉴铜仁的经验,自然是一拍即合。

铜仁长官司长官李仪详细地向众人介绍了铜仁的风土人情,并叫来了几艘乌篷船(铜仁的传统小渔船),因为铜仁长官司的衙门建在小江东岸(今天小十字中华路的北面、民主路的西面,即原来地区司法局一带),所以大家便在小江边的瓦窑河码头上了船,沿着小江、大江和双江汇流后锦江游览一番。

在双江汇流的铜岩边,几艘渔船停了下来,李仪带领大家上到铜岩上的铜佛寺中,给寺中供奉的儒、道、释三尊铜菩萨上了香,并详细地介绍了在元朝初年,渔人在铜岩下捞起儒、道、释三尊铜人,从而元朝在此地设置了“铜人大小江等处蛮夷军民长官司”,以及洪武五年太祖皇帝改铜人为铜仁的陈年往事。

田载听李仪介绍说铜仁以前在唐朝曾设置过万安县,后又改名为常丰县,非常感兴趣,便向他打听这些县的县治遗址如今在什么地方。

李仪说,时间过去了五六百年了,很多事情都模糊不清了,不过听老辈人传说,有四个字是非常明确的,那就是万安县的县治是在“大江之左”。

田载是北平人,北平人的东西南北的方位感极强,甚至在过早吃炸酱面时,能对同桌的人说出“劳驾你把南边的那瓶胡椒递给我一下”这种在南方人听来不可思议的话来,但是对南方的江左江右却分不清楚。李鑑便笑着说,江左江右的区分其实很简单,面向河流的下游,左手边为江左,也就是俗称的左岸,右手边就是江右,也就是俗称的右岸了。

李仪指着铜岩上方说,那里我们叫做大江坪,天宝元年,万安县更名“常丰”,据说县治就是移到了那里。

田载在心里面朝下游体验了一下,说,那边也是左岸,当年筑城,为什么都不选择右岸呢?

李仪说,刚才列位大人游江时也看到了,左岸多为陡峭的石岸,只能攀爬不能直立行进,并且经得起波浪的冲刷,而右岸特别是五显庙那一带,多为缓坡的土岸。列位大人别看现在大小两江风平浪静、碧波荡漾,可春秋两季的洪水一来,那才叫波涛汹涌,滚滚滔滔,势不可挡呢!在右岸的缓坡上筑城,切莫说军事上不利于防御,单就是这滔滔洪水,也是防不胜防呢!所以从古至今,都没有选择在右岸筑城的。

众人下了铜岩,乘船渡江登上左岸,四下一看,只见对岸一片缓坡,绵延十多里,一直延伸到一个叫做石灰坡的山脚下,这么广袤的地方,人烟稀少的大西南一个新设置的府,压根就没有能力修筑这么宽广的城墙,而左岸这边“西南临河,东北倚山”,地盘也不宽,正是筑城的好地方。当下田载就感慨地说,当年诸葛孔明吩咐马谡要靠山近水扎大营,这选址筑城,也是同理啊!

选定了府城的地址,以及确定府城和衙门的设想后的第二天,田载送别了陈理、李鑑、王恭等人,开始着手铜仁府城和知府衙门的筹建事宜了。

田载刚到铜仁府,百废俱兴,一切事情都要从零开始,自然就没有太多的精力和财力来修筑城墙。好在铜仁山清水秀,周围山上长满了树木,于是便命人砍下很多树木,在周围围起了一道栅栏,用作府城的保障,史书上把田载的这种做法,叫做“树栅防卫”。

铜仁长官司西临小江的河边,过去曾有人在那里立窑取土、烧制砖瓦,并且后来还因此而名为瓦窑河。可是以前这里人口不多,房屋也相应地建设得少,来此烧砖瓦的瓦匠师傅早就回湖南去了。田载无奈之下,只好先请人搭建起几栋茅草屋,暂时用来居住和办公,“面南听治”,让日常政务走上正轨,史称“结庐听政”。

田载不是通过科举的“正途”途径走上仕途的,他的出身是“人材”。“人材”在明代语境中,是指通过非科举途径选拔、具备实务能力的实务型官员。这种身份的官员,工作能力是非常强的。比如说与蒋廷瓒同时担任贵州右布政使、带领田载等府州官来贵州省组建各级政权组织的冯骥,其出身同田载一样,也是“人材”。《贵州通志·宦迹志七·通纪·明总部(监司)》中的冯骥词条中,就记载了“冯骥,萧县人。洪武中以人材举,累官至贵州左布政使。”而且还就其工作能力,对冯骥在贵州右布政使任上任职了十二年,提升为贵州左布政使后,还不忘特别补上一句:“帝嘉其能,使之久任,以安边疆。”

贵州建省时,朝廷对新设置的八个府的佐贰官开始都是一律全部设置的,但是一时没有来得及配备,直到第二年,铜仁府正五品的同知,河南开封府祥符县的监生许能,正六品的通判,江西省抚州府临川县监生王爽、正七品的推官、陕西西安府盩厔县监生魏仪、正八品的府幕经历司经历、南直隶监生张瑾、从九品的照磨、江西人监生黄金生、从九品税课大使、四川的李珊以及未入品级的检校、直隶监生伍祥、未入品级的司狱、直隶张瑾等先后到任,到了十月初五(1414年11月17日),朝廷又“设贵州镇远、石阡、乌罗、铜仁、新化、黎平等六府儒学”,随之又配备了教育系统的官员。

但是,在铜仁府这些佐贰官到来之前,田载完全是一个人孤军奋战、白手起家的。好在他这种工作能力非常强的“人材”出身,使得他在这新设置的铜仁府中,不仅在确立汉制、整合民族关系,“招集遗氓,渐次开创”“外支夷獠,内抚疮痍”等日常工作中能得心应手,而且还在这短短的一年中,大兴土木,就连祭无祀鬼神的厉坛,田载也在城北修建起来了。据《贵州通志·宦迹志九·明通纪·铜仁府》中的田载词条中记载,铜仁府的官署和铜仁府学的学宫的修建,更是“逾年,官署、学宫,规制初备。”

就在铜仁府这些佐贰官到来之后,田载便带领大家,各司其职,准备轰轰烈烈大干一场时,不料第三年,陕西人监生周骥来接任铜仁府知府,田载便只好卸任,离开了铜仁。

周骥也是一位务实型官员。他上任后,继续完成了田载“规制初备”的官署、学宫的建设,所以古代虽然没有为周骥列为名宦立传,但是在《秩官志》中还是给他记载了一笔:“创建学宫,请给廪饩,铜士始知向学。”

田载虽然离开了铜仁,但是他在铜仁所做的一切,铜仁人民并没有忘记,田载去世后,铜仁在名宦祠给他立了牌位祭祀。在万历二十四年编撰的《贵州通志·铜仁府·名宦》中,评价他“时初设府治,尽心职业,创制立法,戎有可称。府治有传。”万历四十三年编撰的《铜仁府志·秩官志·名宦》中,给他立的传则说:“田太守载,北平人,由人材。永乐十一年,革思南宣慰司,改流官,载首知府事。草昧之初,结庐听政。招集遗氓,渐次开创。官署、学宫,规制初备。外支夷獠,内抚疮痍,苦心独至。”