“江通云梦,山接蚕丛,国学卢阳带砺雄。‘仁实勇毅’,垂为校训;‘朴茂整肃’,导之学风。箐箐多士,陶铸磨砻,舞趁鸡声气若虹。抗战建国,责任要吾躬。读书懋勉,报国精忠。伫看取,他年史叶,留将几许写黔东。”

从上面摘录的这首周邦道为国立三中创作的校歌歌词中,不难看出,周邦道从一开始,就是想把国立三中办成一所名垂青史的学校,把广大师生在黔东的这一段经历,演绎成一段彪炳史册的经历。

周邦道(1898─1991年),字庆光,号龙雾山樵,江西瑞金人。1923年毕业于南京高等教育师范科,先后在河南第四师范和江西第一师范、江西第八中学、南昌乡村师范任教务主任及江西省立宁都中学任校长。1931年秋,南京国民政府举行首届高等文官考试,周邦道考获第一名,因之进入中央教育部任编审、督学等职,故周邦道又有“民国状元”之美誉。

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发,华北及沿海滨江大片国土沦陷,数以千百万计不愿做奴隶的中国百姓,拖儿带女,扶老携幼,离乡背井,自北向南,由东向西,颠沛流离,在敌机狂轰滥炸下踏上苦难的流亡历程;沦陷区的半个中国,已不能安放一张平静课桌,逃亡学生日以万计。为使一代人不至于荒废学业,教育部决定“内迁学校,设置国立中学”,使其能继续发挥教育的作用,赓续中华千年文脉,先后于1938年一二月间颁布了《战区中小学师生审查登记检定办法》《国立中学暂行规定》《国立中学课程纲要》,对收容教育战区流亡学生作出了全面部署与具体安排,并在河南镇平西峡口、四川合江、贵州铜仁、陕西安康设立了国立豫、川、黔、秦4所临时中学。后又先后在豫、陕、甘、川、黔、青、宁、绥、渝等省市陆续创办国立中学34所,1939年春改以序数为校名,于4月22日将贵州国立中学改名为国立第三中学,简称“国立三中”。

1937年底,周邦道接暂迁汉口的教育部电令,令其去汉口述职。12月28日,教育部指派督学周邦道负责筹建国立贵州中学,由贾国恩、章辑五、黄元吉、杨衍钧、李若虚五先生协助。31日,指定周邦道任校务委员会的主席委员、许恪士为校长。1938年2月26日,因原委任的校长许恪士未到任,教育部另委任周邦道为校长。

国立三中选址确定后,周邦道携带全家从南昌抵达长沙,校筹备处开始在皇仓坪挂牌办公。贾国恩、黄元吉等五位先生协助其开展战区师生登记工作。

周邦道以长沙为中心,同贾国恩、黄质夫、魏孝亭等先生分别在长沙、汉口、南昌三地分别设立战区失学青年登记处,就近开展流亡师生的登记工作。登记手续非常简单,因为大多数流亡学生都没有证件,因此一件校服、一枚校徽、甚至一颗印有学校名称的纽扣都行。一个多月后,先后共登记了山东、河南、江苏、浙江、安徽、湖北等省来自全国各地460所学校的流亡学生1600余人,教职工(含家眷)1000余人。

全体登记师生编为三个大队。1938年2月20日,第一大队师生从长沙出发;南昌登记的师生自行到湖南第一师范报到,3月4日,第二大队师生从长沙出发。师生们乘汽轮横渡烟波浩淼的洞庭湖到达湘西重镇常德,再换乘木船溯沅江过桃源、沅陵、渡辰水到达辰溪。武汉登记的第三大队师生乘坐火车到达岳阳,等待征集了一批木船后,再出发横渡洞庭湖抵达常德,沿第一、二大队的行程奔赴铜仁。少数未集队者,各自组合,或乘车或乘船或背袱步行,虽然历尽艰辛,但是最后都平安到达铜仁。

湘西自古以来匪患频仍,流亡师生沿途虽然有各地的地方武装分段护送,仍不时遭遇土匪鸣枪拦截。由于周邦道校长途经湘西时事先拜会湘西行署专员陈渠珍,所以一旦出示了陈渠珍的指示后,一来地方豪强得买这位湘西王的帐,二来流亡师生的遭遇也确实令人同情,所以每次都是有惊无险。然而到了辰溪后,原本可沿辰水直奔铜仁,但“麻阳地区地头蛇不准通行。他们的条件,收大量过路费,招收他们的子弟入学,他们的条件,苛刻猛于虎,领队无权答应。只好舍舟由陆路绕道,年幼或体弱的乘汽车,稍大点的都步行,经榆树湾(今怀化)、芷江、晃县,历经艰辛,直趋铜仁。4月14日,第一、第二大队基本到齐,4月26日,第三大队也全部到齐。

为了做好创建国立中学的前期工作,周邦道校长一家八口,提前在3 月初由陆路雇乘一辆木炭汽车,从长沙出发,沿湘黔公路经益阳、常德、沅陵、辰溪、晃县,于3月18日率先到达铜仁。

铜仁是一座由四面青山环绕着的小城,三条江水左盘右绕,夹岸的桃花争相怒放。在烽火连天的战乱年月,能寻觅到如此山清水秀,风光旖旎,环境谧静,民风淳朴,堪称世外桃源的一方净土,周邦道非常满意。创校伊始,百废待兴,一切都得从零开始,周邦道多方联系,拜见时任铜仁县的县长吴星汉和当地的绅士,在开明绅士欧阳巨卿、何荆丞、李汤丞等人的协助下,将铜仁当时最高的一栋四层的旅部大楼和闲置的文坛、文庙、车公馆、江西会馆、黄家祠堂等祠堂庙宇,划给贵州国立中学。

有了如此众多的现成房舍可供修葺利用,校务处对铜仁地方的大力支持深感欣慰,总务处立即加班加点,日夜赶造桌椅、黑板,因陋就简,修理门窗、粉刷墙壁。1938年4月20日,创建于铜仁的国立三中的学生们,齐集操场,在灿烂的阳光下,由周邦道主持,举行了简单而又隆重的开学典礼。

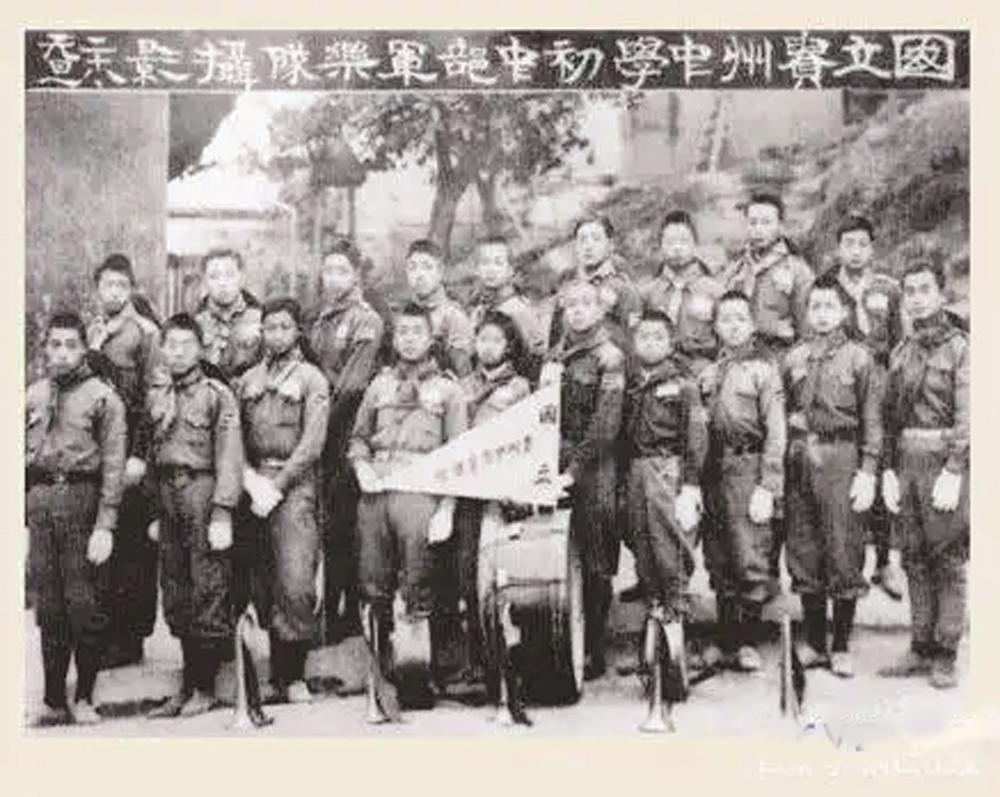

国立三中将校本部设在旅部(今一中),首任教务处长为原江苏中学校长黄新远,总务处长为教育部视察员贾国恩。学校一开始只设高中部、初中部、师范部及附小。高中部设在旅部,首任高中部主任为原南京棲霞师范校长黄质夫;初中部设在文坛(今老地区医院后原电影公司),首任初中部主任为原杭州中学校长叶桐;师范部设在中南门的府文庙(中南门原地区老中级法院,今基督教堂西),首任师范部主任为原常州中学校长吴学增。附小和女生宿舍在车公馆(今老年大学),男生宿舍在江西会馆和黄家祠堂。有来自全国各地460多所学校的学生1600余人、教职工(含家眷)1000余人。“籍贯遍国中,诸生原肄业学校凡460余处,济济跄跄,极一时之盛”。

学校初创时,部令的校务委员有周邦道、许恪士、金海观、黄质夫、杨效春、张燊云、项定荣七人,周邦道以教育部督学兼校务委员会主任委员,许恪士为校长(许、杨、项均未到任)。1938年2月26日,因原委任的校长许恪士未到任,教育部派周邦道为校长,並增命贾国恩(字晓寰)、叶桐(字秋逸)、沈其达、虞仲华、吴学增(字仲谦)为校务委员。其后任校务委员的还有张桑云(字文轩)、黄同义(字质夫)、黄新运(字伯琴)、毛侃(字冈鸣)、杨道钧(字任伯)、胡耐安、孙祺藩(字伯屏)、魏绍舜(字孝亭)等。

当时由于抗战的长期性和当地对教育的需要,学校不断扩大。1938年8月,在赤帝宫(原老残院)增设实验教育班。1939年秋,校本部迁居公馆,在文坛、赤帝宫增设女子部;因敌机常来骚扰,初中部及实验班迁至江口禹王宫、香山寺、女学堂等处,此外还在江口城隍庙增设农业职业科,合称国立三中第一分校。1940年夏,应地方上的要求,将师范部连同原班师生交地方接办;两年(1941年)后,农科交贵州省办,分校迁回铜仁。

为了将国立三中办成全国第一流的学校,弦歌不辍,救国纾难,为抗战建国作育英才,周邦道殚精竭虑,宵衣旰食,励精图治,以身作则。并辟一小卧室,住校办公。黎明即起,与师生一同早操、跑步,每日均参加升降旗仪式,日间巡视课堂,夜间巡视自修,问寒问暖,促膝谈心。家中有时烹饪荤肴以待,往往无暇归啖,而在校与同学同膳。

国立三中的这1600多名来自沦陷区的学生,很多都没有亲人,他们的衣食住行,包括每个月理发及购买牙膏肥皂等生活日用品的零用钱,全部都是由国家负担。甚至有些教师,比如说刻得一手好钢板字的教师李刚,家里的亲人都死在日本鬼子的炮火之下,抗战胜利后复员时因为认下李汤丞的小女儿为干女儿,就选择了留在铜仁(可惜1951年2月8日因涉嫌“黔东反共救国团”冤案被枪毙,1985年省高院宣告无罪)。

周邦道一直把国立三中这些失去亲人关爱的学生看作是自己的子女,关怀备至,学生也尊称他为“恩师”、“仲父”,师生情谊深似海洋的事例,俯拾皆是。

1940年,周邦道因反对驻铜军阀刘伯龙抓捕国立三中进步师生,被调教育部考试院任参事,离开了他所热爱的学校。

周邦道在国立三中三年,倾注全部精力,呕心沥血,全力以赴,采取各种有效措施,促进学生在德、智、体、美、群诸育方面得到全面发展;再加上又有一支来自众多名牌学校、学识渊博、经验丰富的教师队伍,废寝忘食,作育英才,认真授课,加强辅导,注重课内外结合,学用结合,激发学生的学习兴趣,开展各学科的课外竞赛活动;莘莘学子更是在校颁规章制度的严格管束下,奋发向上,按时上课,专心听讲,孜孜求学,刻苦攻读,终于结出了丰硕的成果,国立三中闻名遐迩,盛极一时。据教育部统计科的资料显示,国立三中培养的学生,考取大学的升学率高达85~95%,比例为国立中学之冠,受到教育部的嘉奖。

1945年4月9日至6月7日,侵华日军总司令冈村宁次发动了在中国大陆的最后一次的大战——湘西会战,目标直指芷江,尽管当时驻芷江的中国陆军总司令何应钦上将胸有成竹地断言日寇连芷江的边边都摸不着,但为了以防万一,确保学生的生命安全,7月,教育部还是决定将1942年10月由教育部派督学濮得超在芷江北门外柳树坪创办的“国立第二十中学”迁往贵州省,其中600多人并入国立三中。由于二十中有师范生,于是又在东山上的东山寺中复设了师范部。

抗战胜利后,国立三中停办,各省师生员工于1946年6月15日一律返回原藉,学校由贵州省教育厅接管,改名为“贵州省立铜仁中学”。黔、湘藉学生388人继续在“省中”就读。

周邦道于1949年去台湾,先后任国立中正大学、台湾省立中兴大学、东海大学、中国文化大学教授及中国医药学院院长等职。一生著述甚丰,有《科学发达史略》《教育视导》《近代教育先进传略》《中国人口数目考》等。

虽远去台湾,周邦道却念念不忘那三年在铜仁的办学生活。1968年写《铜江锁忆》一文回忆说:“草创国立三中时,年甫四十,体力充强,鉴于抗战建国,匹夫有责,遂倾全副精神,夙兴夜寐,从事校务,乐而忘疲,故三年生活,为平生最兴奋、最认真、最踏实、最饶有情而最堪寻思回忆之一段生活”“平生从事教育,滥竽政治,已四十七载于兹,往来历历,每一追维,辄萦回脑际而最堪忆念,最饶有滋味者,莫过于国立三中之一时期”“我这一生最值得留恋的地方是铜仁,办教育最有特色,最有成绩,堪以自慰的学校是国立三中”。

周邦道多次流露过想回大陆、回铜仁故乡看看,重温旧梦的意向。终因年事已高,未能成行。不料1991年6月5日,周邦道溘然长逝,享年94岁。噩耗传来,大陆各城市的国立三中校友发往台湾的唁电、挽联达六十余件,情真意切、哀恸殊深。

“伫看取,他年史叶,留将几许写黔东。”周邦道用他的心血,使教化流布,文明传播,为国家培养了无数的栋梁之才,在中国抗战史上,在黔东教育史上,写下了浓墨重彩的一页,《铜仁市志》也为其立传,将周邦道的功绩,永垂青史。