光绪八年(1882年)九月,一个难得的晴日。黔地安化县(现德江)候补知县徐士谦,拖着疲惫的身子,走出文庙,也就是后来改用的县武衙署。

他忘记了手上的血泡、身上的泥巴、脸上的灰尘,倚着门楣,望着一轮旭日从东方冉冉升起,身后的大犀山,巍巍,峻拔,云海茫茫,牧笛悠悠,仙韵飘飘;前面的玉溪河,清溪蜿蜒,河天一色。这座外揽山水之秀、内得人文之胜的城市,因“羡其山清水秀,地阔民稠”而成为“建立城邑之区”一大理由。他哼着山歌,满心欢喜地拿出羊毫,摆开皱皱巴巴的宣纸,写了起来。

“黔之东,铜思所属,有梵净山焉,高耸数千仞,绵延六百里,向为苗人所居。”安化县文庙的前世今生,在他一行行娟秀的行楷里,缓缓地流淌出来。

文庙,又称孔庙、先师庙,是纪念和祭祀伟大的思想家、政治家、教育家孔子的祠庙建筑,是儒学崇拜的圣地,也是传承孔子思想、进行文化教育传播的学堂。

文化,有着穿透时光的力量。在风云变幻的历史上,铁蹄奔袭、刀光剑影,轮番上演着一场又一场“社会震荡、世事忙乱”的活剧。战争,可以涂炭生灵、摧毁城市;人类,可以南征北战,醉卧沙场。但千百年来,征服人心的魔力只有文化。

作为一个中国文化符号的孔子,2500多年前,以山东曲阜为原点,用儒家思想向时间和空间深处延伸着。他主张“己所不欲,勿施于人”治理天下,重礼而轻武,推进民族和谐共融共生。“柔远人,则四方归之。”(《中庸》)以文载道,以道交友,用文化的力量赢得民族交融、天下大同、生活安康。黔东北德江,一直受着孔子思想的影响。不管归属何处,不管偶尔会出现过地方性的离心势力博弈,但纯朴的德江儿女,始终如一地保持着对儒家文化的认同和尊崇,在继承和发扬民族特色中,又保持着对以儒学为主体的中华文化强大向心力。

孔子崇尚的“仁”“礼”“美”“善”四个力若千钧的文字,在文庙香火传递中,顺着时间轴线,一路向云贵高原进发。安化县文庙,不经意间耸立于武陵与大娄山的接缝处。为这个山城,平添了几许厚重和庄严,记载和镌刻了大德之江的另一个面孔。

明万历三十三年(1605),注定是黔地德江载入历史里程碑的一年。九月二十一日,经贵州巡抚郭子章、巡按金忠士上书请准,思南府水德江长官司改为安化县,治于思南府附廓。也是这一年,一股强劲的东风,吹进了山寨,吹进了吊脚楼,扎根在德江子民心中。随着县衙第一块石基的奠基,作为建设古老城市象征性标志的文庙,在德江(时称大堡)打下了第一桩。不久,这座七栋二十一间、总面积达两千平方米的建筑,应声而起。他们因地制宜,建设一批文庙建筑。在文庙后面还掘了一口“状元井”,有题诗云:“拜了状元井,神笔赛马良。喝了状元水,妙笔好文章。”

象征着孔子和儒家在中国传统社会崇高地位的文庙,“惟论传道以列位次;阙里家庙,宜正父子以叙彝伦”(《明史·礼志四》)。文庙内,影壁、大成门、棂星门、泮池、屏门、戟门、大成殿、明伦堂,散发出“青光”。曲径,通幽。拱桥、流水,凉亭、听雨,泮池,朝飞暮卷,云霞翠轩。安化县文庙,成了云贵高原一块名胜“打卡点”。这个曾被“文明”遗忘的角落,从此有了《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,有了“子曰诗云”,有了“关关雎鸠,在河之洲”的声声诵读;从此,弦歌不断,薪火相传;从此,有了一个响彻黔地的文化地标。

“因此王化滋禽鸟,羽旖飞鸣得自由。”“户部郎中”的邑人孙顺来了。他借景生情,用荡气回肠的诗歌《游白鹭洲》,抒发山寨儿女对美好生活的向往。“磅礴江心见浅洲,青沙有鹭狎同俦。”为读者展开了一幅犹如得到天子教化后的写意山水画。

“寻源记是牂牁水,自到川流迥不同”,印江的贡生廖云鹏来了;“空山秋色带归鸦,傍晚嵇公驻使车”,江苏淮安的进士刘谦吉来了……一个个孔子的崇拜者,或走进文庙谈经论道,或站在乌江岸头,向这座培养一代又一代“硕学宏材”的文庙顶礼膜拜——大山深处的安化县文庙,早已“金声玉振”。

徐士谦心中涌动复杂难言的意绪,以一种万分虔诚的方式,点上一炷香,跪在圣人的跟前。

“咸丰同治间,上下游群苗背叛,游民附从,据邑破城,遍地扰攘。”这个久经沙场的候补知县,似乎看到烽火连天,看到兵戎相见;听到战鼓雷鸣、号角声声,听到战刀与长矛金属刺耳的撞击声。

太平天国农民起义爆发后,辖内土家人胡胜海用黄巾裹头,在老家梅林寺占山为王,招兵买马,建所谓的“皇城、皇殿、皇仓”,砌炮台、烽火台,设石门石卡,围土千方,开沟引水,积草屯粮,“以谋大事”。率领“黄号军”,进攻大堡、务川县城,夺城掠地,与清军殊死搏斗。文庙,在这个时候成了战争的代名词,成为双方生命的庇佑所。棂星门牌坊等一幢幢代表性建筑,在血光之中毁于一旦,一夜之间消失在人们的视野之中。我在一本资料里发现这段历史,在一个个疼痛的文字里叹息:文质彬彬的文庙,怎么敌得过长枪短剑的猛烈撞击?先圣那尊九尺六寸的雕像,在你死我活的战争中,又是那样显得苍白无力。

岁月悠悠,以文会友、以友辅仁的文庙,要用“仁义礼智信”去诠释和释怀战场纷争背后的冤孽,用另外一种方式解说历史。清光绪六年(1880)八月二十六日,时任贵州巡抚岑毓英奏移铜仁县于江口、安化县于大堡获准。两年后,安化县正式迁移于大堡。处于穷乡僻壤,“离城有三百余里”,当地“民顽俗浇”,恐政令不通,影响发展,便将安化县治所从思南迁至大堡,徐士谦在碑文中对当年大堡地理环境做了精辟的分析。并决定“营择基址,鸠工庀材”,在先师庙旧宅上建武署衙门。随着那捧白灰纵横洒去,那块“角牌”向下垂来,那块带着血痕的砖头从瓦砾里搬出,安化县文庙的命运在这一刻又一次逆转。

他们抬头望望万里无云的蓝天,跪在尚带着烧焦木炭味的圣像前,早已泪流满面。因为,他们知道,“读书以明理”,明的是什么理?文化是软实力,是一个地区、一个民族发展最关键的要素。“活化”文庙,把文庙所承载的文化精神,转化成权力和政令中心,将“纲常伦理、忠孝节义”进行视觉化,这在战乱的山寨,也实属“一劳永逸之举”。

那篇洋洋五百余字的文字,后来又通过巡检张荣林书丹,镌刻在青色的石头之上,默默地守望着这段历史。

2021年农历九月二十一,恰逢离郭子章请准改水德江为安化县416年之日,我从岭南东莞以东西部协作的名义走进了文庙。

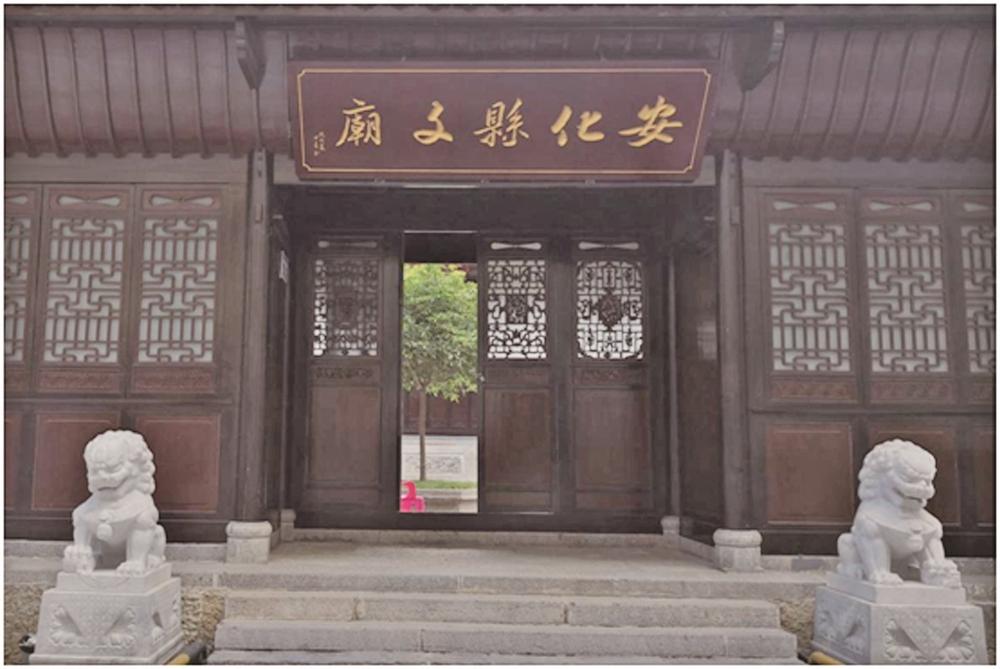

穿过百米小巷,那座风风光光的建筑,呈现在面前。这是一栋木质瓦房,房屋呈南北向,为三门两进式四合院。宽大的台基、威武的石狮、交错的斗拱、肃穆的廊柱,用一副副老成持重的面孔,诙谐地招呼着来者。

文庙,有一种思想的流布与赓续,每一个细节都能展示它的威仪。所谓“文官走文门,武官走武门,中间走的是状元门”,两侧是文武门,对文武官员的进出有了严格的区分。“门礼”和“路义”,作为一种暗喻,让出入的文、武官员礼义当先。在文庙遗址修建的武衙署,更有着等级森严的界别。衙署的官员迎送起、终点,进出路径都有明显刻度。我将眼光停留在四周,没有发现机械的、醒目的“至仪门前下轿(马)”标识。试想一下,如果在过去,我一介草民,敢昂首挺胸走进封建统治中心,走进神圣不可侵犯的秩序之地?除非,我吃了豹子胆。

走进文庙,没有这种沉重、繁杂的出入仪式感,不知是失落还是愉悦?

半米高的门槛,是否保持着百年不变的沉稳?揣度着跨过门槛,城市的喧嚣、街道的繁杂,被挡在门外,扑入眼帘的是两侧回廊中温情脉脉的茶几,静待客人的藤椅,磨得发亮的石板,茂密又带着青涩的“文竹”。心,一下子安静下来,一股温暖已遍及全身。看来,文庙的温度并没有因无数个凄风冷雨所改变,并没有让薄暮的脚步声所湮没。从文庙到武衙署,从琅琅的书声到复杂的纷争,从中华精神汇聚到尔虞我诈、紧张兮兮的政治旋涡,这一门槛隐藏的秘密,在道德、礼教的教化下,失去了诱惑。功位,利禄,王侯将相,在时光里都是过往云烟,唯有文章是“人间声价”。

在大院里,我没有看到候补知县徐士谦的影子,也没有看到他当年铺开的宣纸;没有听到来去匆匆的脚步声,也没有听到鸣锣开道、马蹄声声。

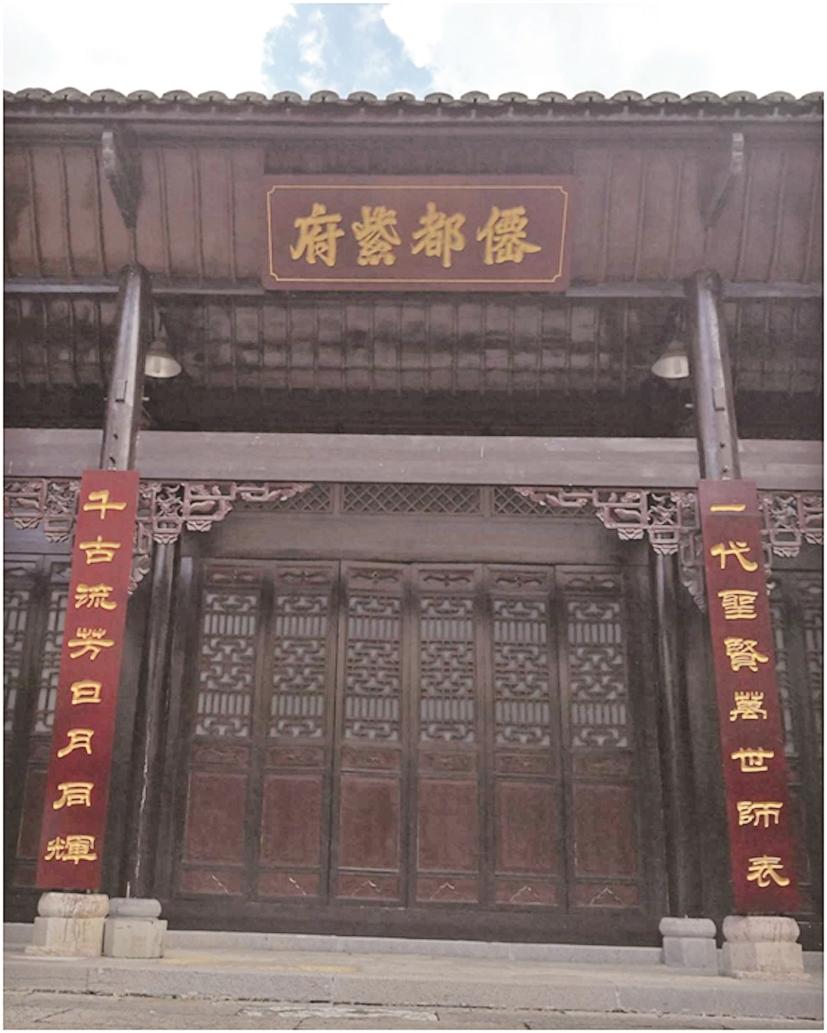

静静地端坐在那把藤椅上,品一杯德江白茶,一声祭孔大典上古老的钟鸣,似乎在茶杯的水蒸气间传来。罩在玻璃里的“移建安化县碑记”的石碑和模模糊糊的“仙都紫府”石刻,散发出缕缕金光;“一代圣贤万世师表,千古流芳日月同辉”的金字楹联下,似乎站着一个穿长衫面带微笑的老人。

徐士谦们虽有“占庙为署”之嫌,但他们能在文庙历经血雨风霜之后,把历史和现实恰到好处地承接起来;把坍塌的、吟诵四书五经的书院,用威仪的武衙署活化起来;把溃烂不堪的山寨,用儒家精神粉饰起来,用堂皇的道德教化维系起来。辛巳年四月(1881)那个激动人心的打桩声,使尖锐的山风在这里收住了劲;那声清脆的号子声,让勃郁的豪情在这里发了酵;那道明亮的光芒,在举手间射进文庙,又折射开来。

文庙,虽无当年古柏森森,殿堂巍巍,香烟袅袅,但红墙青瓦,绿树蓝天,空旷不失幽静,厚重更显内蕴。手,情不自禁地向青砖抚去,掌心顿时带出湿润的凉意。万事万物皆有灵性,何况这样一座“庠序之教”而被琅琅书声浸润过的文庙?

后院的明伦堂,正在举办文化讲座。高低起伏、和谐悦耳的宣讲声,透过屏风隐隐地传来。绕过屏风,走进大成殿和配殿,则是当地代表性文化标志的傩戏文化陈列馆。在木刻窗花的古木建筑里面,陈列着傩戏文化和龙文化资料。将地理标志,充实到历史文化中来,神圣的安化县文庙,在来来往往的脚步声中,多了份包容,多了份民族文化的语境。

站在圣人像前,顾盼,惶恐,忐忑,局促,踧踖。我想起五年前,在曲阜拜谒圣林时,朋友向我推介“楷木香”的当地特产。

“楷,楷木也。孔子冢盖树之者。”(《说文·木部》)楷树是孔子的弟子子贡奔丧时,从他经商的海南带回孔林栽植的。可能是沾了孔子的灵气,以楷木内芯为主要原料加工而成的楷香,吸收天地之精华、孔儒之思想内蕴于其中,灵气慢慢,儒意十足。倘若在沉静清雅之时,燃上一炷楷木香,沏上一壶高山茶,透过袅袅的香雾,嗅着淡淡的清香,烦恼如烟,轻然消散,如同圣人慈祥、亲切又严肃的口吻,耳提面命,在醇美感受中得到灵魂的洗礼。

可惜,我没有把朋友的话当一回事。他送给我的那盒曲阜楷木香,在辗转中也不知所踪。抱愧了朋友的好意,更是错失了“儒意十足”那缕楷香。

“有朋自远方来,不亦乐乎?”面对我这个懵懵懂懂、鲁鲁莽莽的闯入者,先圣依旧是那样的慈眉善目,那样笑容可掬。

“向先圣上炷清香吧。”跪在圣人像前,我说。