茶园山徐氏家族的文化根基与传承

贵州省铜仁市东部,隐匿于六龙山腹地,有一处历史悠久、文化底蕴深厚且自然风光旖旎的村落——茶园山村。这座古朴的村落隶属于碧江区漾头镇,历经三百余年的风雨洗礼,依然保留着丰富的历史遗迹和淳朴的民风。茶园山村不仅因其悠久的历史和如诗如画的自然景观被列入“中国传统村落名录”,更因徐氏家族及其独特的文化传承而闻名遐迩,吸引了无数名家学者前来探访研究。

茶园山村的文化繁荣,始于康熙十四年(1675年),当时徐以暹携家带口移居至此。徐以暹不仅是一位有远见卓识的开拓者,更是一位文化底蕴深厚的学者。他的到来,为茶园山村注入了新的文化活力,也奠定了徐氏家族在此地数百年的文化根基。

随着时间的推移,茶园山村在徐氏家族的带领下,逐渐发展成为当地的文化中心。徐氏家族成员在人文精神、诗词创作和书画艺术等方面均有着卓越的成就,形成了独具一格的家族风格。他们的诗词作品,既表达了对家乡的深情厚谊,又展现了高超的艺术造诣;他们的书画作品,则以其独特的笔触和意境,赢得了广泛的赞誉和收藏。茶园山村的徐氏家族,不仅以其自身的文化成就为当地增添了光彩,更通过代代相传的文化传承,对周边地区产生了深远的影响。他们的文化理念和艺术风格,如同一股清泉,滋润着这片土地,也激励着后来者不断追求更高的艺术境界。本文将以茶园山徐氏家族的书画作品为例,具体分析徐氏家族的书画文化。

徐氏家族的艺术成就与风格

自明代嘉靖年间,徐宰六迁居至铜仁并逐渐安定生活后,他所倡导的耕读并重及诗教之风,被其子徐鹤年忠实继承并坚守。历经三代传承至徐穆与徐稷时,这一家风已显现出显著成效。徐穆不仅成功考取进士,徐稷亦在当地以诗名扬,而徐以暹亦在乡试中举,展现了家族的文化底蕴。尤为重要的是,他们始终将耕读视为立家之根基,将诗教作为振兴家族声誉的重要途径,并对此严谨遵循,身体力行。此种家风不仅促进了家族成员的个人发展,亦对当地文化产生了深远影响。

徐以暹深知文化对于个人成长与家族绵延的不可或缺性,为了家族的未来与后代的茁壮成长,毅然决定将家族迁居至风景秀丽、环境清幽的茶园山。此举旨在为子孙后代营造一个更为优越的学习环境,使他们能在自然与人文的熏陶中茁壮成长。在茶园山这片沃土上,徐以暹倾注心血,对后代子孙进行了系统的儒家思想教育及诗书画等多元文化的培养。他深知,儒家思想能塑造人的品格与道德,而诗书画等艺术修养则能陶冶性情,拓宽视野,使人在精神层面上得到升华。

值得一提的是,徐氏家族自古以来便有着深厚的艺术底蕴。家族中的长辈们皆擅长书画,他们的作品不仅技艺精湛,更蕴含着深厚的文化底蕴与家族精神。在这样的家庭氛围熏陶下,徐氏家族的子孙们自幼便对书画艺术产生了浓厚的兴趣,并纷纷投身其中,刻苦钻研,不断精进。因此,在徐以暹的悉心培育与家族长辈的言传身教下,徐氏家族的子孙们在儒家思想与诗书画艺术的双重滋养下,逐渐成长为既有深厚学识又有高尚情操的优秀人才。他们不仅在学术上取得了显著的成就,更在艺术创作领域大放异彩,为家族赢得了崇高的声誉,也为后世留下了宝贵的精神财富。

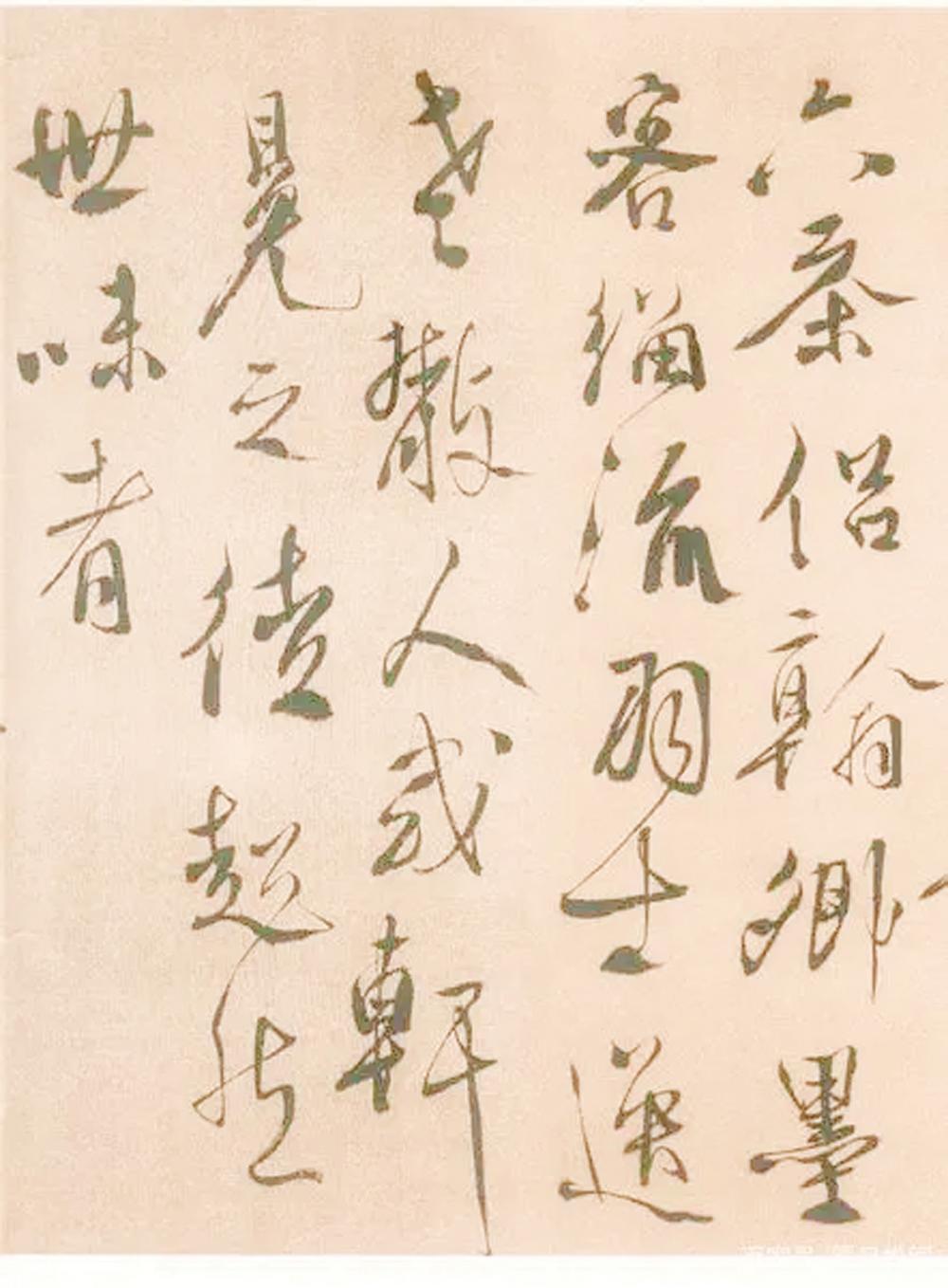

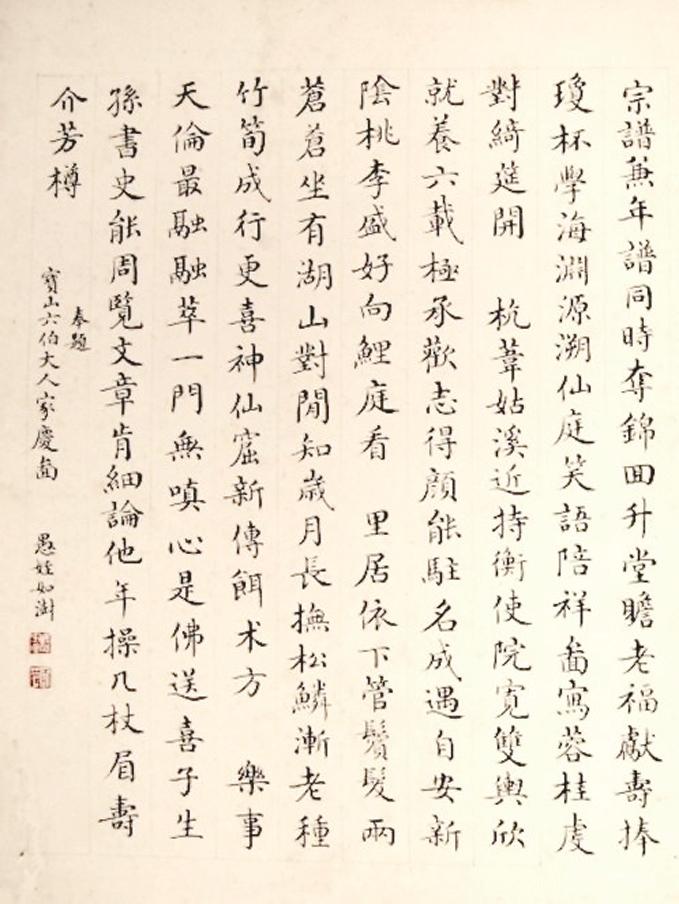

徐如澍《题古越徐氏家庆图》

徐世垓,字九征,又字存朴,号惕庵,系贵州铜仁人士。其为清代诰封朝议大夫徐镇之父,亦是翰林学士徐如澍之祖父。因家道中衰,徐世垓未能涉足科举之路,而是选择在家务农,以尽孝养父母之责。后随着其子徐镇在四川南充、新津、绵竹、保县、天全、雅州等地任职,徐世垓便随子迁居官署。他因诗才横溢、书法精妙,常与各地文人雅士交往密切,并著有《蜀游草》两卷,传世以记其文学造诣。

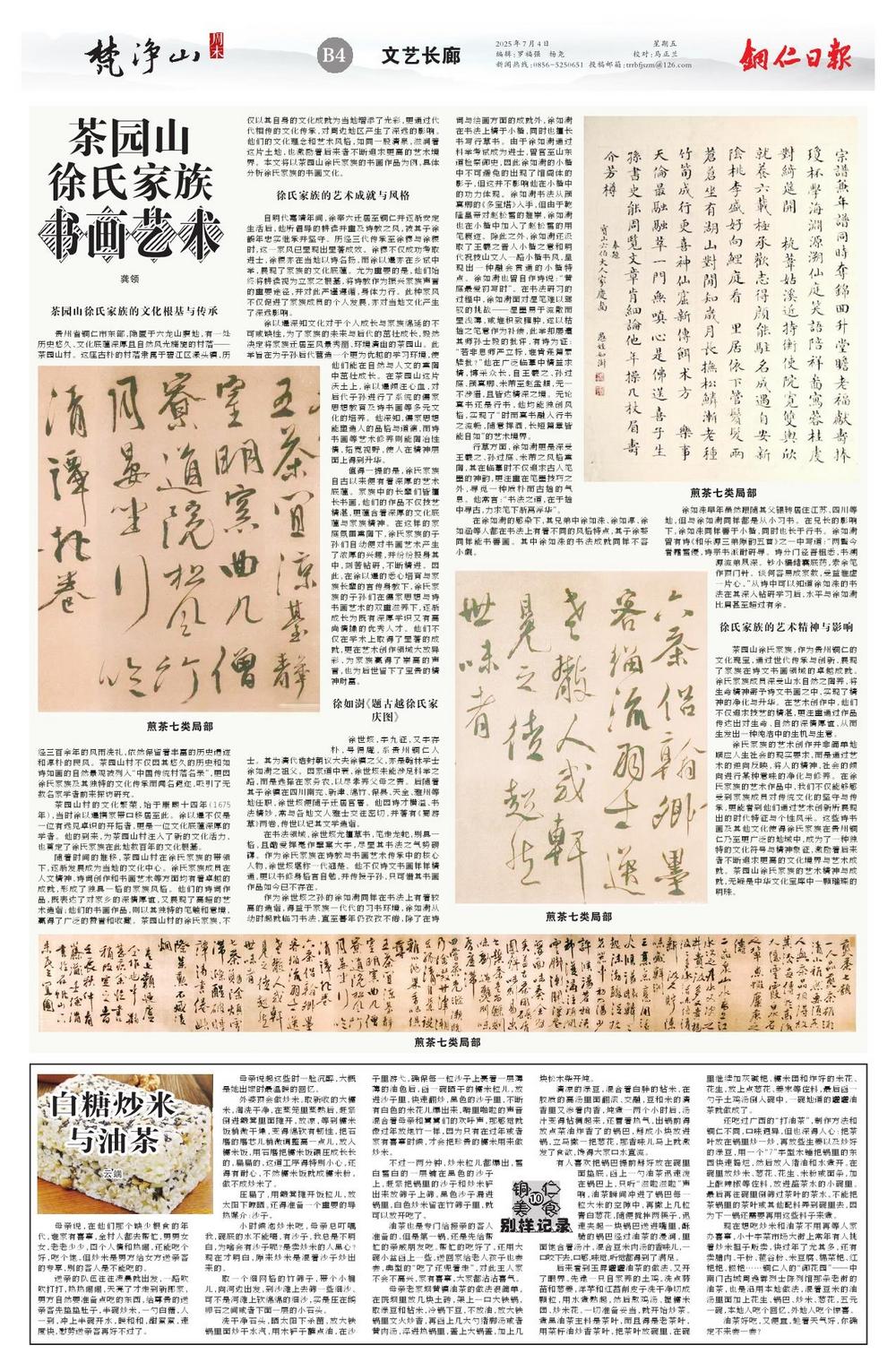

在书法领域,徐世垓尤擅草书,笔走龙蛇,别具一格,且酷爱挥毫作擘窠大字,尽显其书法之气势磅礴。作为徐氏家族在诗教与书画艺术传承中的核心人物,徐世垓堪称一代翘楚。他不仅诗文书画样样精通,更以书修身格言自勉,并传授子孙,只可惜其书画作品如今已不存在。

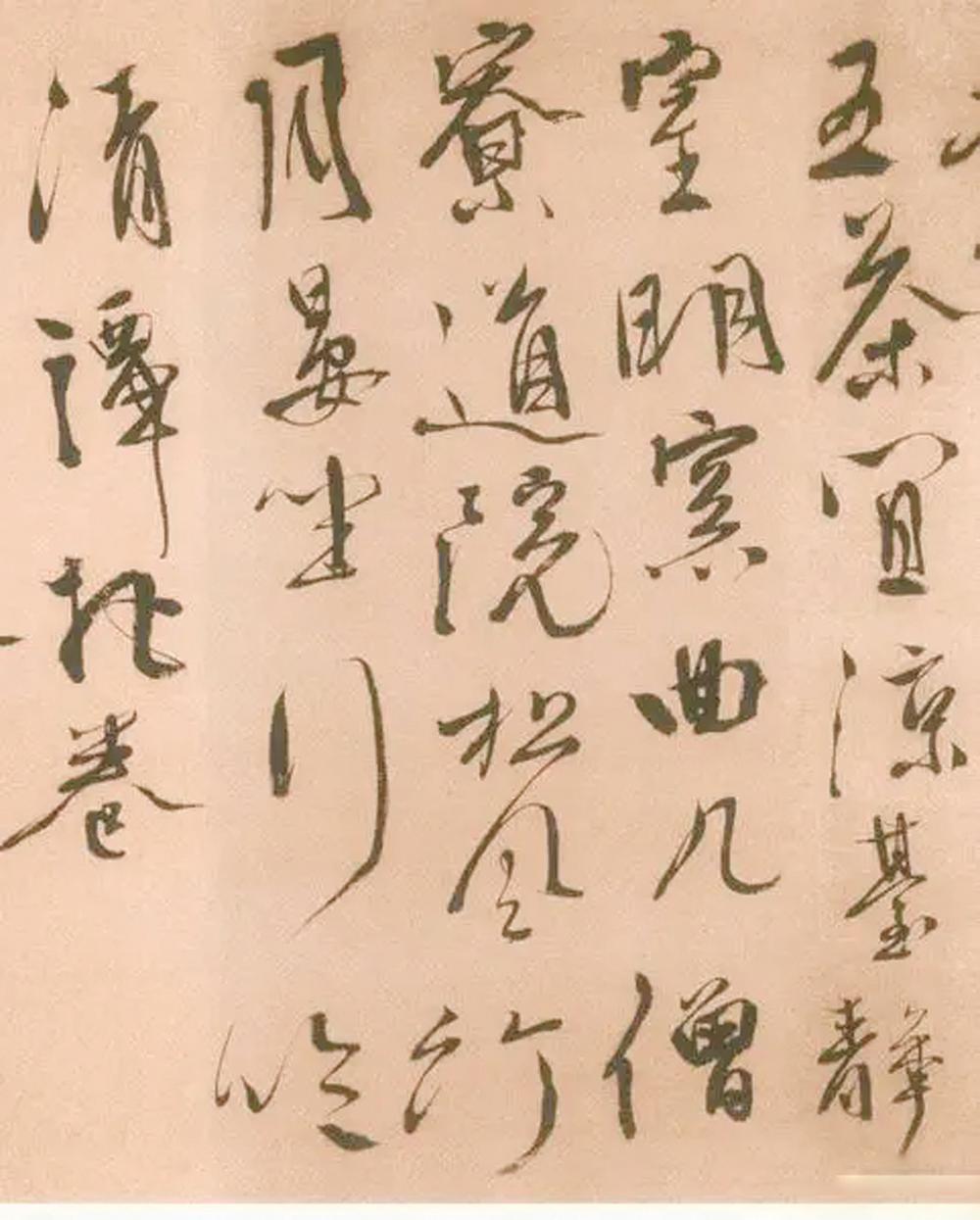

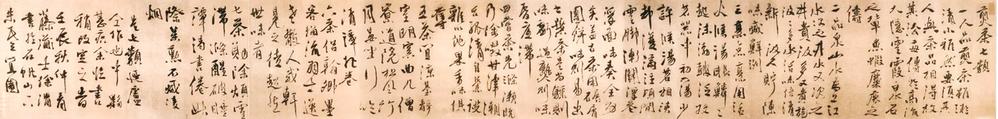

作为徐世垓之孙的徐如澍同样在书法上有着较高的造诣,得益于家族一代代的习书环境,徐如澍从幼时起就临习书法,直至暮年仍孜孜不倦,除了在诗词与绘画方面的成就外,徐如澍在书法上精于小楷,同时也擅长书写行草书。由于徐如澍通过科举考试成为进士,曾官至山东道检察御史,因此徐如澍的小楷中不可避免的出现了馆阁体的影子,但这并不影响他在小楷中的功力体现。徐如澍书法从颜真卿的《多宝塔》入手,但由于乾隆皇帝对赵松雪的推崇,徐如澍也在小楷中加入了赵松雪的用笔痕迹。除此之外,徐如澍还汲取了王羲之晋人小楷之意和明代祝枝山文人一路小楷书风,呈现出一种融会贯通的小楷特点。徐如澍也曾自作诗说:“黄庭最爱初写时”。在书法研习的过程中,徐如澍面对湿笔难以驾驭的挑战——湿墨易于流散而显浅薄,或堆积致臃肿,遂以枯拙之笔意作为补偿,此举却屡遭其师孙士毅的批评,有诗为证:“若非恩师严立标,谁肯连篇累牍批?”他在广泛临摹中精益求精,博采众长,自王羲之、孙过庭、颜真卿、米芾至赵孟頫,无一不涉猎,且皆达精深之境。无论真书还是行书,他均能独创风格,实现了“时而真书融入行书之流畅,随意挥洒,长短篇章皆能自如”的艺术境界。

行草方面,徐如澍更是深受王羲之、孙过庭、米芾之风格熏陶,其在临摹时不仅追求古人笔墨的神韵,更注重在笔墨技巧之外,寻觅一种质朴而古拙的气息。他常言:“书法之道,在于拙中寻古,力求笔下渐离浮华”。

在徐如澍的感染下,其兄弟中徐如洙、徐如淳、徐如涵等人都在书法上有着不同的风格特点,其子徐婺同样能书善画。其中徐如洙的书法成就同样不容小觑。

徐如洙早年虽然跟随其父辗转居住江苏、四川等地,但与徐如澍同样都是从小习书。在兄长的影响下,徐如洙同样善于小楷,同时也长于行书。徐如澍曾有诗《和乐源三弟原韵五首》之一中写道:“两鬓今看霜雪侵,诗宗书派耐研寻。诗分门径吾粗悉,书溯源流弟夙深。钞小稿储囊底药,索余笔作顶门针。谈何容易成家数,受益惟虚一片心。”从诗中可以知道徐如洙的书法在其深入钻研学习后,水平与徐如澍比肩甚至超过有余。

徐氏家族的艺术精神与影响

茶园山徐氏家族,作为贵州铜仁的文化瑰宝,通过世代传承与创新,展现了家族在诗文书画领域的卓越成就。徐氏家族成员深受山水自然之陶养,将生命精神寄予诗文书画之中,实现了精神的净化与升华。在艺术创作中,他们不仅追求技艺的精湛,更注重通过作品传达出对生命、自然的深情厚谊,从而生发出一种纯洁中的生机与生意。

徐氏家族的艺术创作并非简单地顺应人生社会的现实要求,而是通过艺术的逆向反映,将人的精神、社会的倾向进行某种意味的净化与修养。在徐氏家族的艺术作品中,我们不仅能够感受到家族成员对传统文化的坚守与传承,更能看到他们通过艺术创新所展现出的时代特征与个性风采。这些诗书画及其他文化使得徐氏家族在贵州铜仁乃至更广泛的地域中,成为了一种独特的文化符号与精神象征,激励着后来者不断追求更高的文化境界与艺术成就。茶园山徐氏家族的艺术精神与成就,无疑是中华文化宝库中一颗璀璨的明珠。