梵净山西,武陵山支脉,有镇屏,七星二山。两山夹峙,欲留住舞阳河雪白的回声。

好香用以熏德,好笔用以生花,好纸用以垂事。玉屏,火车书屋,水映晴窗。在此读史回望,看纸上先贤如何点亮历史灯火,如何抒发那一段段暖世风情,也是雅事一桩。

我和这趟绿皮火车穿越之旅,目的地,乌江。东经108°,北纬27°,思南古郡。捧读《思南府志》,灿烂星河里,一颗名为田秋的星子,照亮书页里的天空。苍黄纸页上,跳跃着春光,第一次,我们握手。

先生事迹,竟日普照,温暖眼眸。这位思南府人,居然官至明代广东布政使,居然被誉为贵州科举考试之父,让人颔首称奇。

科考,往往能自带流量。进入举人进士队列,就能获得选官资格,好多读书人当然都想跨入。或刷刷存在感,或流芳百世,都是不二选择。田秋,像别个家孩子,实在是太有才了,他“少时聪明而修洁”。3岁识字,四岁积累汉字四千多,11岁熟读《毛诗》,12岁师从名宿孙善述,13岁参加童子试,秀才翘首,非他莫属。抱着读书改变命运的念头,田秋暗想,下一步就将远赴云南参加庚午科乡试了,我一定要成功,我一定会载誉归来。

17岁那年秋天,田秋从思南府出发了。

思南府地处黔东腹地,盘江间隔,夏季瘴气环绕。众学子,攀高山,入深林,穷回溪,历经风雨摇晃,无远不到。田秋这伙虔诚取经者,历经颠沛流离之苦,体验远足行路之难,其中滋味,苦不堪言。星光不负赶路人,田秋当年中举,也在意料之内。

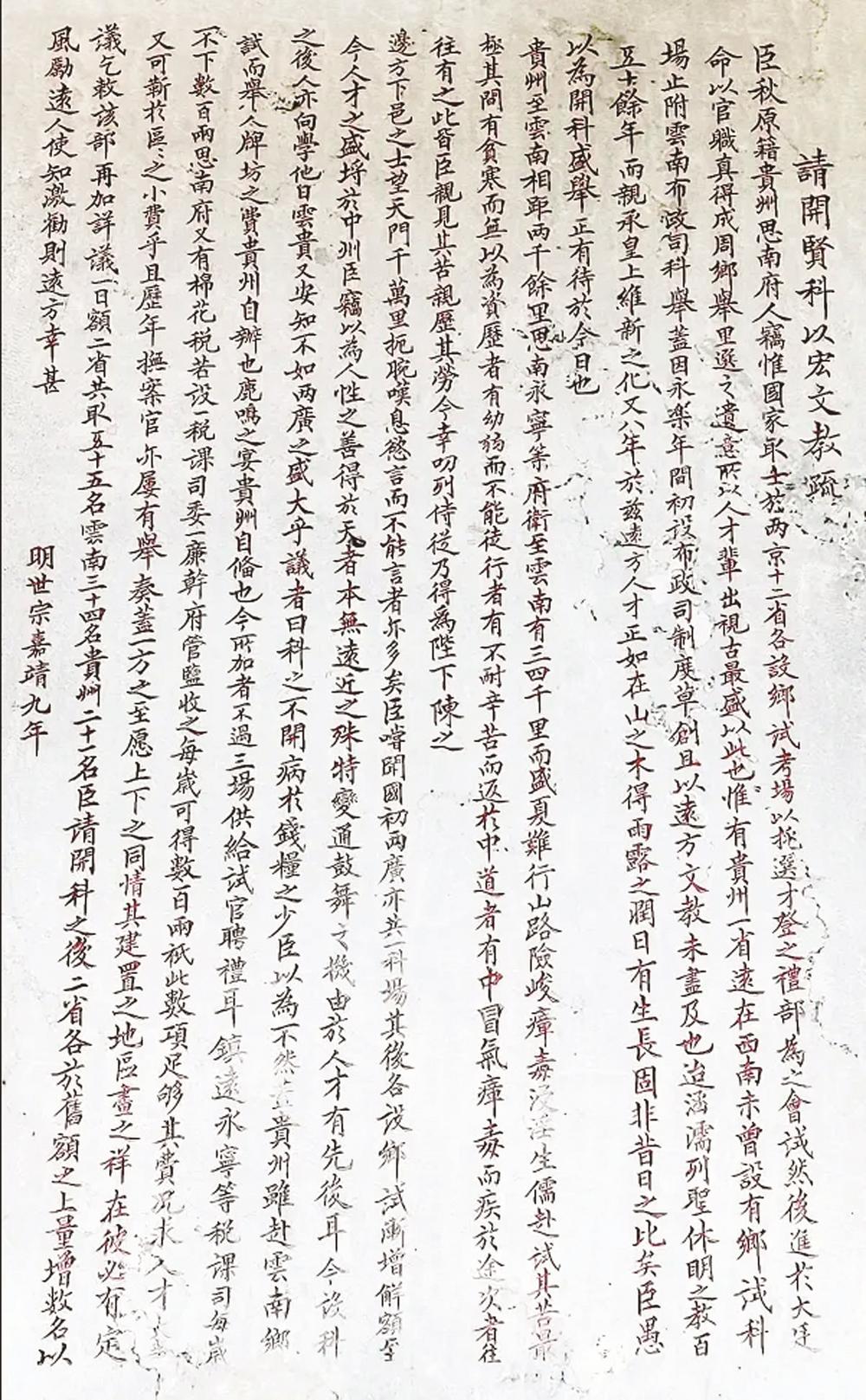

从冷视热,然后知冷暖,科考行路难,田秋格外地能感同身受。成名入仕四川后,那一日,草径枯黄,落叶敲门扇。田秋下班,开窗独坐。雪白江涛声,软软花灯调,恍然敲窗而来。远赴云南参加乡试的艰难困苦足可惊天动地,足可编写一部辉煌的苦难史,向世人告之,贵州不开闱乡试对黔文化教育发展的压抑,沉重如山。远望苍山碧水,夙愿酝酿已久,如今又上心头。他把脉开方,为改变贵州这一尴尬局面,决心以身说法,为黔地自举乡试据理力争。明世宗嘉靖九年(1530年),《请开设贤科以宏文教疏》摆在皇帝龙案之上。上疏者,乃贵州田秋。其曰:“贵州一省,远在西南,未设乡试,须附云南科举……黔省设科之后,人益向学,他日又安知不如两广之盛大乎……”奏请在黔设考场、开乡试。十四年,获朝廷恩准,花落贵山之阳。十六年,贵州首次开科,初定解额二十五名,学子们热泪沾巾,相拥而泣,奔走相告。开科本省,节劳省费,向学者日益增多。

潮落潮涌,河流是有记忆的。嘉靖十年,田秋再次发力,又上《请建务川、安顺、印江学疏》,也获批准,由是三地相继办起了官学。学堂大门,面向普罗大众,轰然开启。教育之光,沐浴更多黔省学子。

文字抵达不到之地,春风能够通达。乌江畔,田秋背影还能够回望吗?400多年后,春天,田野柔软。乌江航里,白云悠悠,春风和我同向而行。时间树下,田秋特有的起承转合,也许就在路上流传。我问问雨,又问问风。寻找着,寻找着,田秋乐章,藏得深且远,亲又近。清风丽日中,一所名唤田秋的小学跃然而出。这段乐章上的音符,校园之内,悄然停留,悄然传唱。

第二次握手,田秋纪念馆。我在石像外边,他在石像里头。太阳的侧光下,瘦瘦石像里那人,好像刚忙完公务回家,高冠长衫,来不及脱下工作服。石像面容清秀,五官立体柔和,曲线非常柔软不失硬朗。微笑古雅,眼光闪烁,温柔亲切,像个善士。丝丝悲悯,清晰地藏于眉梢。触摸石像,像梵净山古杜鹃,苍劲灵动,默然不语。脉搏强劲,血还热着,体温36.8℃,与我同温。弯腰,鞠躬,凝目。触摸先生衣角,绕像数圈。默默回望,笑声如潮,恍惚沿时空传来。烛光背影,在写诗,教授蒙童,还是在河流上行走?

春潮涌动。太阳徽章,悬挂校园当空。春天里,小小少年,制造着快乐,沸腾着书香,校园诗唱,琅琅上头,愉悦着这位穿越而来的“网红”。远远望去,石像身高,仿佛只比群山略低一头。

田秋内心,应该是有大支撑。在《万胜山》里,壮美,精气神,皆在其中:

青崖斗绝竞崔嵬,曾为邦人捍大灾。

今日承平皆陇亩,千家东面看楼台。

田秋的道义,乌江水听得见,梵净山岚绘得清。世人铭记田秋的具象表达,别处找寻得到吗?贵阳远明楼,曾陈列着田秋牌位。明万历四年(1576年)贵州抚江东之于受诸生呈请,上疏神宗获准,于贵阳远明楼安放了田秋牌位。

上天予学子以光明,却向田秋吹起瑟瑟寒风。嘉靖二十年不幸丧二子,他悲火烧心曲,愁云压眉梢。方寸迷乱后,白发频仍,田秋遂脱了乌纱帽,回归桑梓之地。旧院幽花时发,堂屋亦能疗伤。性格里有辣椒的热,乌江的韧,人生至暗时刻,田秋没有消沉。也许是痛失了亲人,也许是文人情怀使然,也许是对故土的挚爱,田秋放下心中块垒。人生后半篇诗文,都在为年轻后辈落笔。从归隐到嘉靖三十五年,田秋以自身之力,捐资购地捐田租,竭尽所能搞卷田。满仓租谷,卖了用于考生试卷费。润物无声,催动思想观念的裂变,无不是对家乡开闱乡试的天大支持和庆贺。

踏雪留痕。明清时期,仅思南府就有进士40名,文举人209名,武举人70名。从此,“贵州人才辈出,七百进士,直追中原”。

春雨,最治愈人心。田秋回报武陵山区的春雨行动,发力绵长。恶滩险滩暗礁,这些埋伏于乌江体内的结石和肠梗阻,让航船时不时疼痛剧烈。多少年来,航道很少整治,即使灵巧的歪屁股船都难以直航,更别说大船了。尽管在外为官,田秋还是要返乡探望父母。覆船惨剧,每每触目惊心。明朝时期,贵州人家的盐罐子,张着口依赖于四川供给,川盐入黔大都由乌江航运。航运艰难,运费成本抬高了物价,黔人实难承受,造成官、民、商诸多不利,畅航道,开盐路,迫在眉睫。

衣锦还乡,不如建设家乡。那几年,田秋抓住在川为官之机,续一瓢乌江水。这位带头船工,多方促成川黔巡抚合作整治乌江航道,呼吁商贾大力资助划船,乌江航道很快得以治理。川盐入黔畅通,运量增大,运价减少,盐价相对降低,官府获千百之税,商获千百之利,民众获廉价之盐。航船流光,安平一片从此,沿江两岸,炊烟暖暖,映照朝阳。

燕燕于飞,盘旋徘徊。江边石上,“黔中砥柱”银钩铁划里,保留着时间,镌刻着特别力量。柱砥黔中,敢挡波涛狂澜。大河奔流。乌江还在用船工号子和浪涛,“嗨咗——嗨咗——嗨咗!”锐声呼唤着那些过往的惊故。

杏花疏雨,杨柳轻风,偶遇说春的春倌,面具古雅,歌词古朴。春倌用歌声沿着历史路径,模拟古人所在时空。其中韵味,自在人心:

白天站堂开财门,夜晚座堂劝世人。

要学孝廉二十四,落叶归根恩情深。

歌声嘹亮,唱响季节。田秋那些人背影还没远走,高原风唱着山歌,还在为这些人亮开嗓子。

诗读过后,变成脚下走过的路。走得累了,就想去背街小巷摊子边嗦碗绿豆粉。牛肉汤,摆一碗;锅巴粉,摆一碗;水酒,摆一坛。醉意微微,请出乌江和那座石像,慢慢读来。

明朝阳光朗照着今日。谁说无情最是读书人?破破烂烂时段,总有读书人在悄悄地缝补着天空。春风过处,抚摸乌江胸怀,也追踪舞阳河之辽远。

同时空,同经纬,河流血脉相连。火车穿越铜仁,停在东经108°,北纬27°平溪卫这个月台上。

翻阅《平溪卫志》,一声叹息,来自几百年前。平溪建卫初期,未建官学“隶属辰州府,科目在楚。”永乐十一年,设思州府后,“生儒寄思州府学,惟科举则赴湖广。”平溪卫所属生员须赴湖北武昌应试,与思南府学子去昆明赴考差不多,也是两千多里路云和月,同样关山万重。

鲜花掌声阳光道,世上哪有那么多?明天和意外那个先来,永远难以预测。学科考子们自辞别平溪卫馆驿码头上船,每一寸水域,都暗藏漩涡。历经艰难险阻,无异于孙猴子老君炉中熔炼。考生,还需要点好运气伴身佑护。难以相信,有时还关乎生死。弘治十二年,乡试时间,湖南天气阴风怒嚎,淫雨绵绵。平溪等卫考生与坏天气狭路相逢,人生诗篇押上了险韵。舟过洞庭湖,狂风掀得浊浪排空。可怜船上学子,大都永留江底,魂泊异乡。史称“四卫诸生洞庭覆舟之变”,噩耗传来,平溪悲咽。重重阴影,深压心坎。

春花袭人。再读《平溪卫志》,有种温暖,来自邑人侯位。文字无声,却震耳欲聋。

历史总有惊人相似性。春风过处,田秋事迹之光,吹到了隔着铜仁府的平溪卫,吹到侯位身畔苦竹之上。丽日迟迟,细草微风,垂柳小桥,纸窗竹屋,侯位长衫飘飘,须发飘飘,洒脱自然。手握道书,掩卷沉思,心有机事。与这春日午后,十分应景。作为后来官居明代兵部右侍郎、应天都御史、超江巡府的平溪卫人,局亮宽大。科考之苦,侯位焉能不知。出于对生命的敬畏,作为对家国充满信心爱心的文人。侯位想,既然田秋立起旗帜,那我就跟着他脚步走,为平溪卫学生摇旗呐喊吧。

嘉庆年间,侯位携高岚凤、曹绎、洪官、袁桂等二十三人赴京乞建卫学,往返三次。弘治十七年,天降大喜,平溪等卫获准归黔,申请设置公办卫学,皆获批准。还由湖广划拨学额5名赴贵阳乡试。平溪卫科考改道,开通贵阳直通车。至此,金风吹遍平溪卫学子,他们以书为马,奔向大海星辰。

花儿朵朵开。明清时期,自平溪卫第一名进士侯位起,到最后一名进士郑保谦止,玉屏县域有进士11人,文举人60名,武举人5名。另外,还有“举人附榜”“荐辟”“恩拨贡生”“岁贡”“例贡”和监生173名。其中包含万历年间官至御史及太仆寺卿的唐一鹏,崇祯时期先后任职吏部尚书、东阁大学士的张佐宸等人。后人遂纪石颂德。卫人洪运昌赋诗云:

自从移解额,始免葬鱼忧。

遂使龙溪士,争夸蟾桂秋。

割黔嗟己蹙,益楚转成瘤。

幸有田开府,旧章还率由。

乾隆贵州布政使陈得荣,在《玉屏县重修儒学碑记》里这样评价:“自设学后,人文蔚起,科甲仕宦,代有闻人。”清康熙《贵州玉屏县志》“旧志序”称:“吾里自建以来,‘地灵人杰’‘户诵家弦’,书香喷星斗之辉,剑气吐虹霓之色”。

舞阳河畔,黔中第一山,镇屏山。还是那座山,又好像不是那座山。侯位那首舞阳河般飘逸的《晚眺》,诗中风流,耳边奔流:

芳城一抹夕阳红,绕廊沅江水接空。

好在平溪新雨后,玉屏山色画图中。

世中逢尔,雨中逢花。翻阅《铜仁地区通志》(社会卷)“政界名流栏目”,前三甲猛然浮现眼前:明代三府进士第一人、官至四川道监察御史的申佑居首位,侯位次位,田秋名列第三。田秋和侯位,性格相近,志趣相投,加上气息相通。如果喜相逢,他们肯定能成为挚友,同观水,共登山,围炉欢歌,共同谱写一段传世佳话。

文字,最好的勋章。历史长河上,属于田秋侯位们的逸闻轶事仍在滚滚流传。武陵山脉下,提灯而行者,文有四库全书编纂者徐如澍,理学家李渭、书法家严寅亮等人;武有名列清史稿的果勇侯杨芳,远征缅甸荣获巴图鲁勇士美誉的清军悍将王文雄、获御赐尚方宝剑有“保黔第一功”称号的明代兵部、礼部尚书郑逢元等人;特别值得一提的是铜仁府陈氏,谱写过一门双进士佳话。

极目远眺,明清五百余年,贵州第一位进士张谏发端,到第一位状元赵以炯,“六千举人,七百进士”,被誉为“俊杰之士,比于中州”。张之洞、李端棻、丁宝桢等黔之骄子们,助推了中国政治、文化和社会从传统向现代的转变。