我们游闽的第二站便是泉州。泉州和下一站长汀都是福建的历史文化名城,作为海上丝绸之路的起点,泉州呈现出多元文化的特征,表现在建筑、宗教、经济、文化、习俗等各个领域,在2021年成为了“世界文化遗产”。其悠久的历史文化遗迹很多,其中开元寺、洛阳桥、安平桥、崇武古城、灵山圣墓等,都值得一看。因时间安排紧凑,我们重点看了洛阳桥与开元寺两处名胜古迹。

洛阳桥作为现存最早的跨海梁式石桥,初建于宋嘉祐四年(1059年),泉州太守蔡襄主持造桥工程。蔡襄是大名鼎鼎的“宋四家”(苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄)之一。洛阳桥建成后历经风雨侵蚀与战火洗礼,至今已近千年仍雄跨在洛阳江上,确实算得上是人类桥梁建筑史上的奇迹了。走在古老的石板桥面上,真切感受到古人造桥的精湛技术,由衷赞叹人类征服和改造自然的能力,以及向往和追求幸福生活的愿景。走过700多米的洛阳桥,有一种穿越时空的感觉,想象中有多少达官显贵、商贾巨富、文人雅士、侠客仕女——当然,更多的是芸芸众生、无以计数的男女老幼。他们摩肩接踵、来去匆匆地行走在这座千年石桥上,日夜不停,川流不息。仿佛蓦然回首,就能邂逅一位古人,或是一位风雅儒生,或是一位簪花仕女,或是一位负剑侠客,或是一位推车老汉,或是一位提篮大娘,或是一个摇着拨浪鼓飞跑的孩童,……这些似曾相识的面容,在夕阳的余晖下,似乎变得更加清晰、动人——仿佛能听到他们的呼吸和心跳的声音,而每个人一生的经历,都可以写成一部情节跌宕起伏、命运悲欢离合、文字精彩纷呈的大戏。每个人都是主角,又都是配角,从开场演到结尾,直到谢幕,直到“你方唱罢我登场”,直到生死轮回,无休无止……

从洛阳桥打车回到繁华的鲤城区西街。街上游人如织,随处可见簪花的女孩——当然,也有不少簪花的中老年妇女。街道两旁是各种各样的小吃店,油炸飘香,生意火爆。踅进一家小餐馆,老板娘热情地招呼着。“海蛎煎,面线糊,姜母鸭,鱼丸、肉燕……”——随着服务员一边上菜,一边报菜名,我们早已等不及了,顾不得斯文与体面,便狼吞虎咽、大快朵颐了。顷刻间风卷残云,一扫而空。伸手摸摸便便大腹,很是惬意起来,没来由的记起了一句诗:“半城烟火半城仙”。

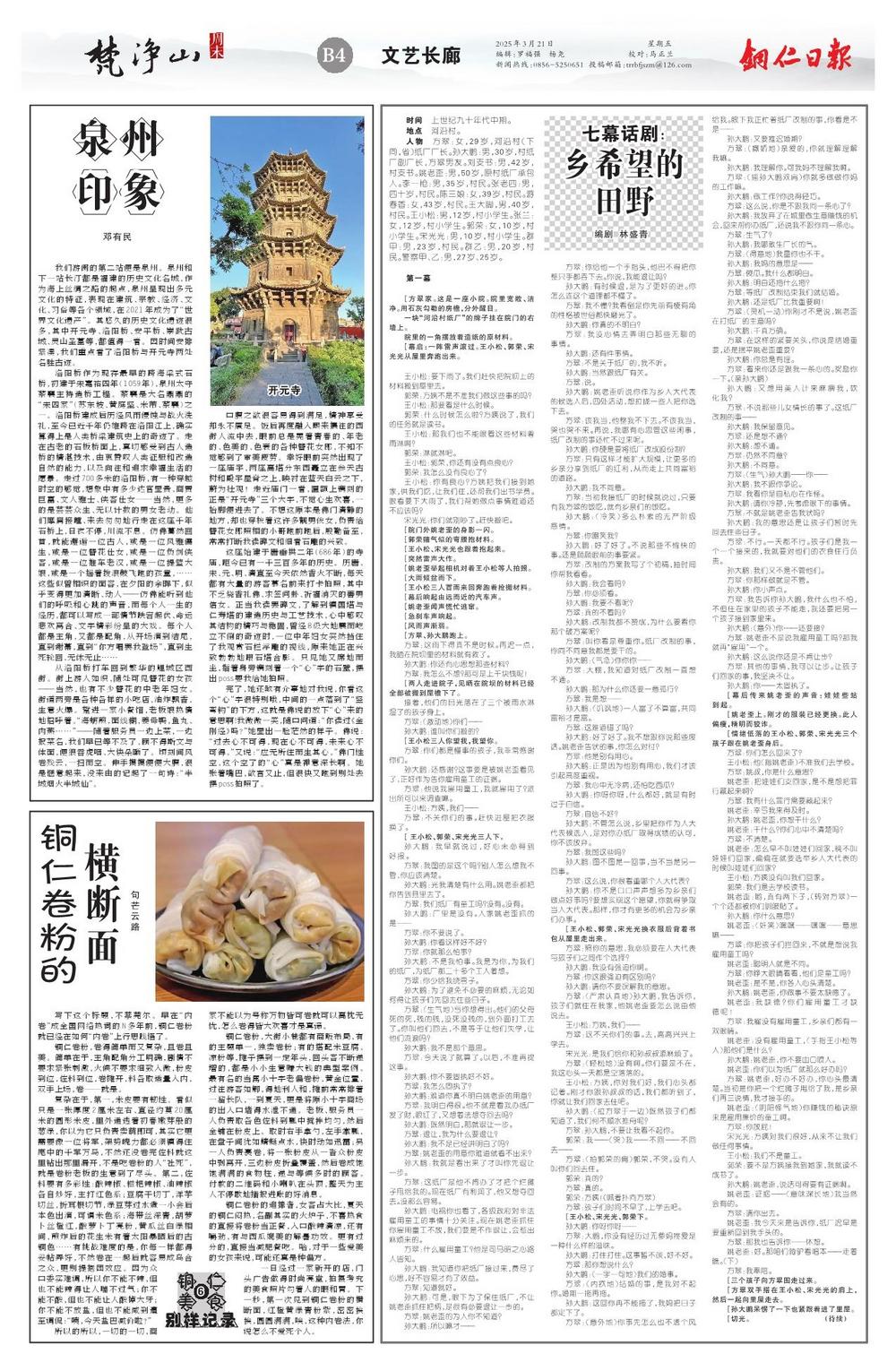

口腹之欲很容易得到满足,精神享受却永不餍足。饭后再度融入熙来攘往的西街人流中去,眼前总是晃着青春的、年老的、色美的、色衰的各种簪花女郎,不知不觉感到了审美疲劳。幸好眼前突然出现了一座庙宇,两座高塔分东西矗立在参天古树和殿宇屋脊之上,映衬在蓝天白云之下,蔚为壮观!走近庙门一看,匾额上镌刻的正是“开元寺”三个大字,不觉心生欢喜,一抬脚便进去了。不想这原本是佛门清静的地方,却也穿梭着这许多靓男俊女,负责给簪花女郎照相的小哥跑前跑后,殷勤备至,常常打断我读碑文和细看石雕的兴致。

这座始建于唐垂拱二年(686年)的寺庙,距今已有一千三百多年的历史。历唐、宋、元、明、清直至今天依然香火不断,每天都有大量的游客慕名前来打卡拍照,其中不乏烧香礼佛、求签问卦、祈福消灾的善男信女。正当我读罢碑文,了解到镇国塔与仁寿塔的建造历史与工艺技术,心中感叹其结构的精巧与稳固,曾经8级大地震而屹立不倒的奇迹时,一位中年妇女突然挡住了我观赏石栏浮雕的视线,原来她正在兴致勃勃地跟石塔合影。只见她又席地而坐,指着身旁镌刻着一个“心”字的石壁,摆出poss要我给她拍照。

完了,她还煞有介事地对我说,你看这个“心”字很特别哦,中间的一点落到了“竖弯钩”的下方,这就是佛说的放下“心”来的意思啊!我微微一笑,随口问道:“你读过《金刚经》吗?”她显出一脸茫然的样子。佛说:“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”又说:“应无所住而生其心。”佛门性空,这个空了的“心”真是禅意深长啊。她张着嘴巴,欲言又止,但很快又跑到别处去摆poss拍照了。